흔히 과거 선조들은 아침부터 저녁까지 열악한 환경에서 뼈빠지게 일만 했을 것으로 여겨진다. ‘주80시간설’도 있는데 그런 노동의 고통에서 벗어나게 해준 게 자본주의라는 것이다. 과연 그런가.

미국 경제학자이자 사회학자인 줄리엣 B.쇼어에 따르면, 중세 수공업자, 건설노동자, 목수 혹은 가구공의 하루 평균 노동시간은 8~9시간이었다. 지금 우리와 다르지 않다. 프랑스의 많은 지역에는 90일 이상 휴일이 있었고, 스페인은 일 년에 거의 다섯 달 정도 휴일이 있었다. 또한 노동자들에게는 협상의 여지가 있어서 노동자 자신이 작업 시간을 정했는데, 주말을 연장해서 월요일에 작업을 하지 않았다. 월요일 휴무 금지가 확장된 건 16세기 이후이다. 중세의 주 5일,연 2000시간은 오히려 근대의 시작과 함께 폐지됐다.

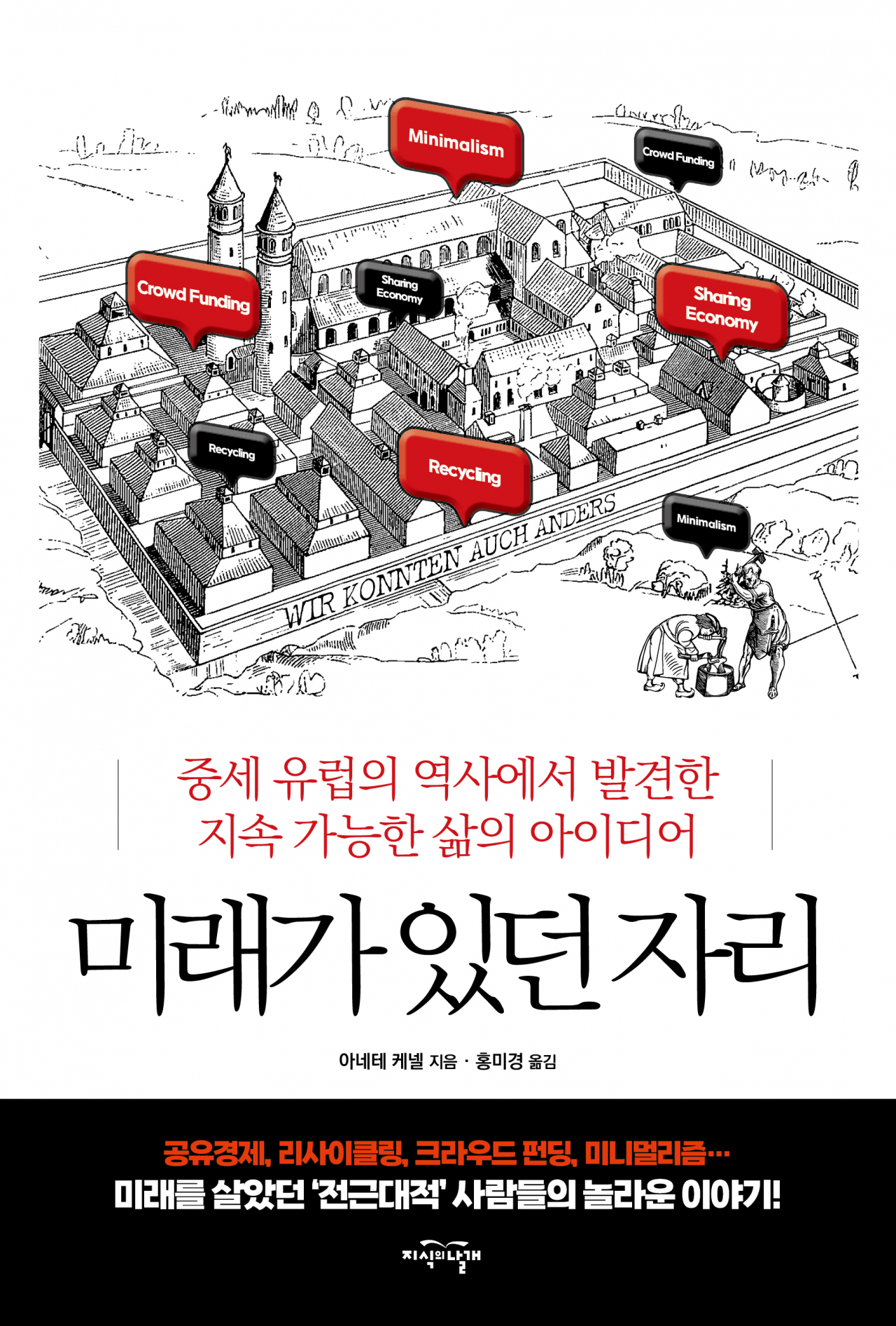

독일 만하임 대 아네테 케넬 중세사 교수는 ‘미래가 있던 자리’(지식의날개)에서, 우리가 지난 200년 근대의 틀에 너무 단단히 묶여 있어 근시안이 돼 버렸다고 지적한다. 기후변화와 인구증가, 도시화 등 지구촌 문제를 해결하는 데 이렇다 할 변화가 없는 것도 근대적 사고로 해결하려 들기 때문이라는 지적이다.

즉 21세기 초의 도전 과제를 200년 전 좌표계인 최적의 가치 창출, 자원의 최대 착취, 투자 수익 극대화 등 효용성의 잣대에 맞추다 보니 길을 찾지 못하고 있다는 것이다.

저자는 한 발 뒤로 물러나 전체를 조망하길 권하며, 상상력을 일깨우고 미래에 대한 흥미와 호기심을 유발할 과거 공동체의 지속가능한 삶의 다양한 사례를 들려준다.

우선 공유경제의 성공 모델은 수도원 공동체에서 찾을 수 있다. 이들은 스스로 채소를 경작하고 포도밭을 가꾸고 빵을 굽고 옷과 신발을 만드는 자급자족을 이뤘다. 개인의 소유는 인정되지 않고 일상에 필요한 물건만 공유하는 것이 아니라 하루의 일과를 공유했다. 수도원에서 생산된 물건들은 시장에서 판매됐는데, 시토 수도원은 생산·소비 공동체, 재정이 풍부한 대기업이 됐다. 수도원 모델은 이후 수많은 공동체가 채택했다.

공유지의 비극을 피한 보덴호 살렘 수도원의 어부의 이야기는 주목할 만 하다. 보덴호의 어부들은 스스로 살아남기 위해 어장을 꼭 지켜야 한다는 사실을 알았다. 보덴호는 그때나 지금이나 여러 국가와 도시에 걸쳐져 있다. 여기에선 온갖 종류의 생선이 잡혔는데 특히 보덴호 연어가 유명했다. 시장은 늘 사람들로 북적였고 수요가 많아졌다. 더 많은 그물, 더 효율적이고 더 촘촘한 그물, 더 많은 어부들이 호수를 착취할 수 있었지만 사용자들은 스스로 어획량을 결정했다.

부자들이 자본을 제공해 설립한 소액대출은행인 몬테 디 피에타와 부자들의 사회공헌 프로젝트인 임금노동자와 수공업자를 돕기 위한 저렴한 임대료의 독일 아우크스부르크의 ‘푸거라이’ 사회주택단지 에선 불평등 해소 노력을 엿볼 수 있다.

중고거래도 활발했다. 중세시대 파리 중고시장에는 5만 명 분의 다양한 물건이 넘쳤고, 다양한 수리직업이 존재했다. 당시 리사이클링은 삶의 당연한 방식이었다.

중세학자인 저자가 들려주는 중세의 친숙한 사례들은 근대적 경제 관념에서 벗어나 자원의 한계를 돌파할 상상력을 자극한다.

이윤미 기자/meelee@heraldcorp.com

미래가 있던 자리/아네테 케넬 지음, 홍미경 옮김/지식의날개

![“비트코인, 예전에 남친 말 듣고 샀는데 마이너스 77%”…사상최고 찍었는데 무슨 일? [투자360]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2024/11/22/news-p.v1.20241122.0cf61946edb24523a8f1c5a715bcae7d_T1.jpg?type=h&h=640)

![“父는 죽고, 친모와 결혼하고” 재앙같은 예언…당사자 아들의 기구한 사연[이원율의 후암동 미술관-오이디푸스 편]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2024/11/23/news-a.v1.20241122.6f410829d2e847798d1f6f02d6796a42_T1.jpg?type=h&h=240)

![연예인에 빠져…“24개월 할부로 사더니” 전부 쓰레기통 행 [지구, 뭐래?]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2024/11/20/news-p.v1.20241120.bf9d50d5065347f3ba37696b2898bb31_T1.jpg?type=h&h=240)

![집 너무 안팔리자 아내가 꺼낸 말 “여보, 상가랑 아파트 바꿀까?”[부동산360]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2024/11/16/rcv.YNA.20241105.PYH2024110509190001300_T1.jpg?type=h&h=240)