|

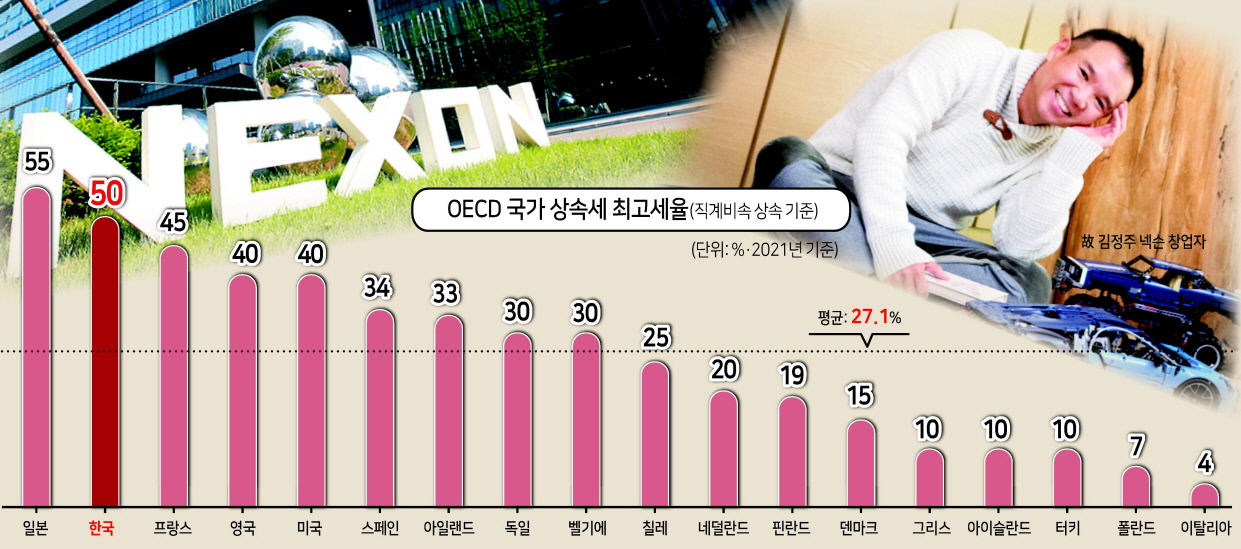

| 한국 상속세 최고세율은 50%로 경제협력개발기구(OECD) 평균(27.1%) 2배 수준이다. |

“시작은 상속세 자금 유치였다. 하지만 수많은 국내외 금융기관과의 협의 과정에서, 20~30년 후에는 삼성, 현대차·기아, LG그룹 등 해방 이후 수십년 간 국민의 힘으로 키워온 기업들마저도 60%에 달하는 상속세를 감당할 수 없어 국내자본이 아닌 해외자본의 소유가 될 수밖에 없는 현실을 깨닫게 됐다”

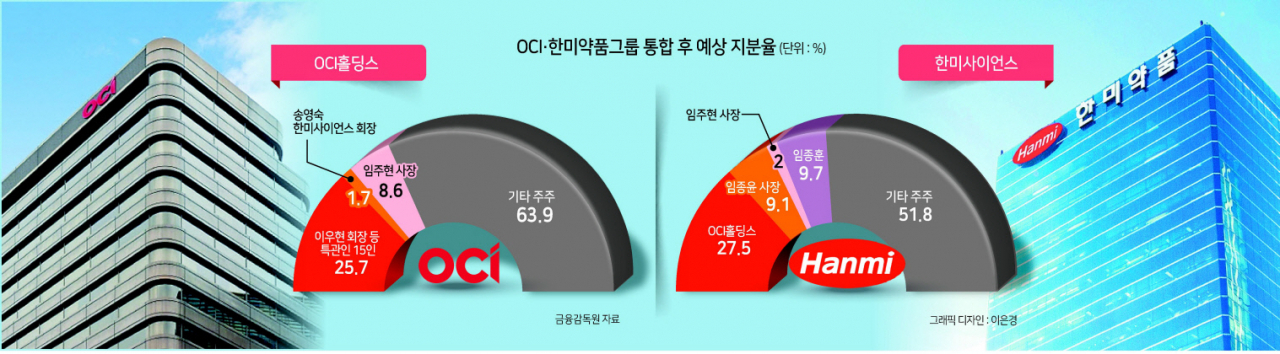

최근 이슈가 된 한미사이언스와 OCI홀딩스간의 통합을 주선했다는 라데팡스파트너스가 저간의 배경을 밝힌 내용이다. 상속세를 내려고 지분을 해외에 파느니, 다른 기업과의 통합으로 기업을 이어가는 게 차선책이었다는 의미다. 묘수는 찾았지만 경영권 분쟁은 후폭풍이었다. 한미약품 장·차남이 가처분 신청을 하며 강력반발하고 있다.

상속세는 국내 재계의 고질적 문제다. 최근 3·4세로의 승계 작업이 활발히 이뤄지면서 더욱 부각되고 있다. 국내 상속세 최고세율은 50%다. 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 일본 다음으로 높다. OECD 평균(27.1%) 2배 수준이다. 최대 주주로 주식을 상속받으면 할증평가 20%를 더해 세율이 최대 60%에 이른다. 상속세를 내려다 기업이 사라질 판이다. 당장 거액의 현금이 없으니 보유 지분매각을 통해 재원을 마련할 수밖에 없다. 이 과정에서 오너지분이 감소하면 기업 지배력은 약화된다. 경영권 분쟁이 생길 수도 있다.

지분 매각이라도 순조로우면 다행이다. 넥슨 사례를 보자. 2022년 2월 넥슨 창업자 고 김정주 NXC 이사가 별세했다. 유족은 정부에 4조7000억원어치 넥슨지주회사인 엔엑스씨(NXC) 지분을 물납했다. 한국자산관리공사(캠코)가 최근 2차례에 걸쳐 이를 공개매각하려 했지만 모두 유찰됐다. 결국 수의계약으로 전환됐지만 성사여부는 불투명하다. 매수자로 중국 IT기업 텐센트와 사우디 국부펀드(PIF) 등 외국자본이 거론되고 있다.

삼성 오너 일가 역시 상속세 마련을 위한 지분 매각으로 늘 주목을 받는다. 이건희 선대회장 별세 이후 삼성 일가가 내야 할 상속세는 12조원이다. 이 선대회장이 남긴 유산은 26조원 정도로 알려졌다. 현재 2021년 4월부터 5년에 걸쳐 상속세를 분할 납부 중이다. 최근엔 상속재원 마련을 위해 삼성 오너일가 세모녀인 홍라희 전 삼성미술관 리움 관장, 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성복지재단 이사장이 삼성전자 등 계열사 지분 2조7000억원을 매각하면서 시장의 주목을 받기도 했다.

|

| 홍라희 전 삼성미술관 리움 관장, 이재용 삼성전자 회장, 이서현 삼성복지재단 이사장이 지난해 10월 19일 경기 용인시 삼성전자 인재개발원 콘서트홀에서 열린 '이건희 선대회장 3주기 추모 음악회'에 참석하고 있는 모습 [삼성전자 제공] |

이런 가운데 윤석열 대통령도 우회적이지만 상속세 완화 방침을 시사했다. 윤 대통령은 17일 한국거래소에서 개최한 민생토론회에서 “소액 주주는 주가가 올라야 이득을 보지만, 대주주 입장에서는 주가가 너무 올라가면 상속세를 어마어마하게 물게 된다”며 “주식시장 발전을 저해하는 과도한 세제는 우리 중산층과 서민에게 피해를 준다는 것을 우리 국민들께서 다 같이 인식하고 공유해야 한다”고 언급했다. 상속세 마련을 위해 지분을 매각하면서 주가가 떨어지는 것은 물론, 대주주의 상속·증여 시점에 맞춰 기업이 주가를 낮춰 상속하는 사례가 있다는 폐해를 지적한 것으로 해석된다.

|

| 윤석열 대통령이 17일 서울 여의도 한국거래소에서 열린 '국민과 함께하는 민생토론회-네번째, 상생의 금융, 기회의 사다리 확대'에서 발언하고 있다. [연합] |

대기업만의 문제는 아니다. 중소·벤처기업에도 마찬가지다. 최근 한국경영자총협회가 3040 벤처·스타트업 창업자를 대상으로 상속세제에 대한 인식조사를 실시한 결과, 전체 응답자의 85%는 상속세의 폐지 또는 최고세율 인하가 필요하다고 답했다. 아울러 상속세가 기업가 정신을 약화(93.6%)시키고, 한국 주식시장 저평가(코리아 디스카운트)에도 영향을 미친다(96.4%)고 했다.

‘부의 대물림’이라는 비판에 앞서 ‘업(業)의 승계’가 이뤄지게 해야 한다. 창업자가 애써 일군 기업이 사라지면 해당 기업은 물론 국가적으로도 손해다. 일자리가 없어지고 세수(법인세 등)가 줄어든다. 국부손실이다.

대표적인 해외 사례가 있다. 지난 코로나 때 백신으로 우리에게도 익숙한 영국 제약회사 아스트라제네카는 원래 스웨덴 제약기업 아스트라에서 시작했다. 1984년 아스트라 대주주가 사망한 뒤 주식을 넘겨받은 유족들이 당시 65%의 상속세를 납부하기 위해 주식을 처분해야 했고 매각 과정에서 주가가 폭락했다. 이때문에 상속세를 납부할 수 없게 됐고 기업을 포기했다. 결국 아스트라는 영국의 제네카에 팔렸고 지금의 아스트라제네카가 됐다. 이 사건 이후 스웨덴에선 상속세 논쟁이 일어났고 결국 상속세를 폐지하고 자본이득세(세율 30%)로 전환했다.

|

| 송치영(가운데) 중소기업중앙회 기업승계활성화위원장이 서울 여의도 중소기업중앙회 기자실에서 열린 기업승계 활성화 법안 국회 통과 촉구 기자회견에 참석해 성명서를 발표하고 있는 모습. [헤럴드DB] |

한국도 마냥 안심할 수 없다. 이제 글로벌 기준에 맞는 상속세에 대한 제대로 된 논의가 필요한 시점이다. 최소한 OECD 평균 수준으로의 상속세율 인하는 물론 ▷실제 자산을 팔았을 때 생기는 이익에 세금을 매기는 자본이득세 ▷유산 전체가 아니라 상속인 개개인이 실제로 취득한 재산에 대해서만 과세하는 유산취득세 등 다양한 방안을 검토해야 한다. 영국도 최근 상속세 폐지를 추진 중이다. 한국에서 아스트라같은 사태가 일어나지 말라는 보장이 없다. 상속보다 더 중요한 것은 기업의 ‘영속(永續)’이다.

권남근 헤럴드경제 뉴스콘텐츠부문장 겸 산업부장

happyday@heraldcorp.com