기름 한방울 나지 않는 나라에서 묶어둔 공공요금

주택용 가스요금 영국 43.0원일 때…韓 19.69원

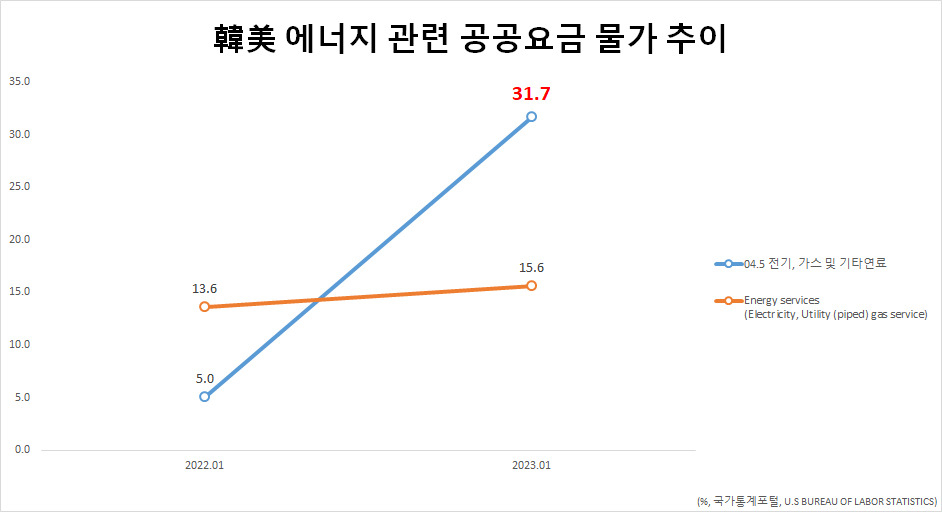

美 13.6% 올릴 때, 5.0% 올리다 결국 올해 터져

러·우크라 전쟁 예측할 수 없는 상황 속 가격 통제

‘공짜 점심 없다’…에너지 물가 경착륙에 불안 야기

“지난해 가격 오름세 경험했다면 혼란 덜했을 것”

“가격 올리되 취약계층 겨냥해 재정으로 지원해야”

[헤럴드경제=홍태화 기자] 미국·영국·독일 등 주요국의 요금이 지속적으로 오르는 동안 인위적으로 묶어둔 우리나라의 에너지 물가 상방압력이 올해 들어 본격적으로 나타나고 있다.

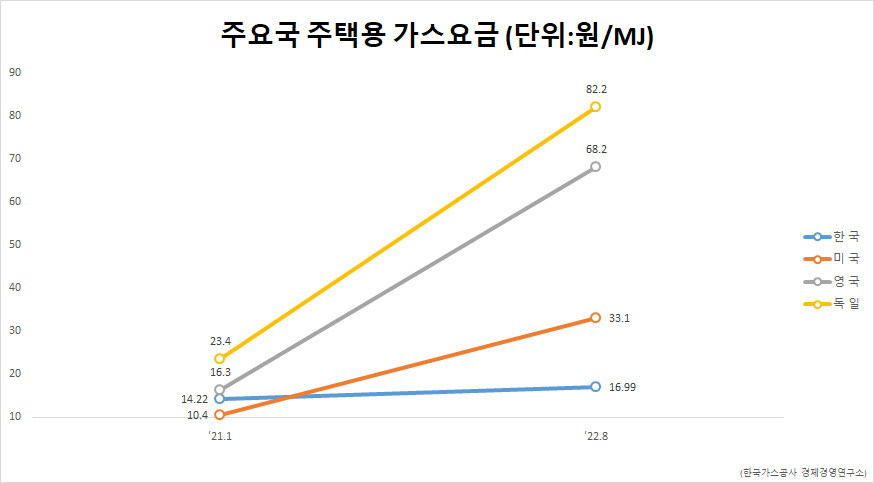

우리나라는 지난해 10월 기준 주택용 가스요금이 메가줄(MJ) 당 19.69원에 불과했다. 반면 영국과 독일은 각각 43.0원, 83.7원에 달했다. 그동안 코로나19 사태로 인한 국민들의 경제난을 감안해 묶어두었던 요금의 후유증이 나타나고 있다. 억제한 상방압력이 터져 나오기 시작한 것이다.

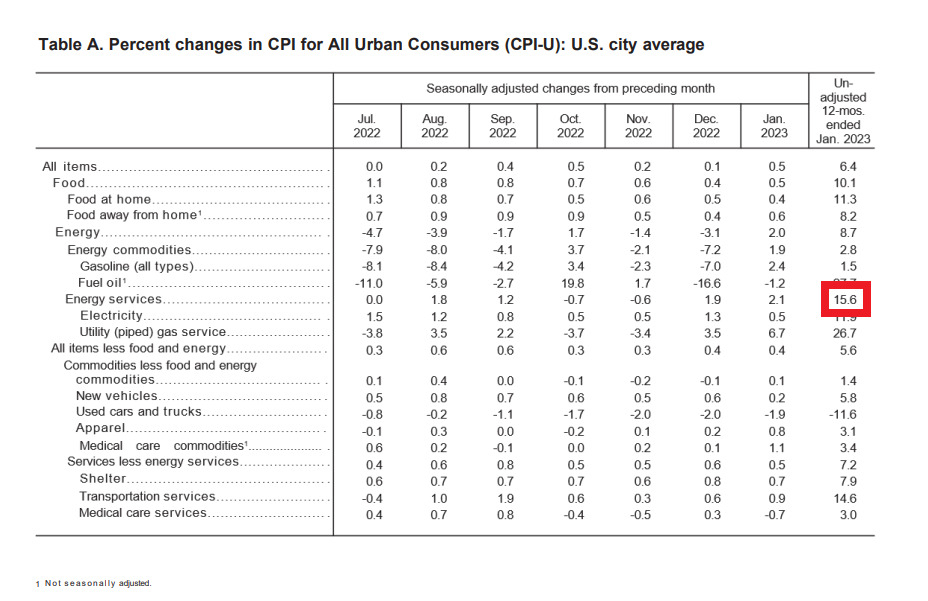

27일 정부와 관련기관에 따르면 지난 1월 우리나라 전기·가스 및 기타연료 물가는 1년 전에 비해 31.7% 급등했다. 반면, 같은 달 미국 ‘에너지 서비스(Energy services)’ 물가는 15.6% 상승에 그쳤다. 경착륙과 연착륙이라는 관점이나 물가 정책에서 실패했음을 보여주는 지표다.

시장 원리를 얼마나 따랐느냐에서 승부가 났다. 주요국들은 원자재 가격 오름세를 2차 생상품인 에너지 서비스 물가에 비교적 즉각 반영한 반면, 우리나라는 지난해 올려야 할 공공요금을 올리지 않았다. 원자재 가격 상승세가 일찍 끝났다면 성공적인 평탄 작업일 수 있었으나, 결과적으로 그렇지 않았다. 가격 상승과 그에 따른 수요 감소라는 원리에 따랐어야 했다는 지적이 나온다.

한국가스공사 경제경영연구소에 따르면 미국, 영국, 독일 등 주요 국가들은 공공요금에 원자재 가격을 비교적 빠르게 반영했다. 영국은 2021년 1월 메가줄(MJ) 당 16.3원이던 주택용 가스요금을 2022년 8월 68.2원으로 올렸다. 이후 지난해 10월 해당 가격을 43원까지 내렸다. 독일은 지난 2021년 23.4원에서 8월 82.2원으로 올렸다. 10월 기준 가격은 83.7원이다. 미국은 2021년 1월 10.4원에서 지난해 8월 33.1원으로 가격을 올렸다.

반면, 우리나라는 2021년 1월 14.22원에서 8월 16.99원으로 올린 뒤, 이를 유지하다 10월이 돼서야 19.69원으로 가격을 올렸다. 같은달 영국 주택용 가스요금이 43.0원이었단 점을 감안하면 주요국 가격 절반도 안되는 수준으로 가스를 공급했다.

비율로 나타내면 2021년 1월부터 2022년 8월까지 미국 가스요금은 318.3%, 영국은 418.4%, 독일은 351.3% 올랐다. 우리나라는 119.5% 상승에 그쳤다. 코로나19 방역조치 해제에 따른 수요 증가와 러시아-우크라이나 전쟁에 따른 국제 에너지 가격 변동을 다른 나라들은 즉각적으로 반영한 반면 우리나라는 인위적으로 묶어 놓아 그 상승압력이 응축돼 분출하는 결과를 낳은 셈이다.

응축된 상방압력으로 인한 파장은 심각했다. 미 노동통계국의 지출 범주별 소비자물가지수(CPI)에 따르면 올 1월 미국의 에너지 서비스 물가는 지난해 같은달과 비교해 15.6% 상승했다. 에너지 서비스 물가는 전기와 가스로 구성된다. 전기는 지난달 11.9%, 가스는 26.7% 각각 상승했다.

우리나라 해당 물가는 미국 대비 2배 가량 더 많이 뛰었다. 국가통계포털(KOSIS) 지출목적별 소비자물가지수에 따르면 지난달 전기·가스 및 기타연료 물가는 전년동월비 31.7% 급등했다. 전기가 29.5%, 가스가 33.2%, 기타연료 및 에너지가 35.7% 상승했다.

산업통상자원부는 설명자료를 통해 “올 겨울 가스요금 급등은 국제 액화천연가스(LNG) 가격이 상승했던 2021~2022년 요금인상 시기를 놓친 상황에서 우크라이나 사태로 LNG 가격이 폭등한 결과”라고 밝혔다.

원자재 가격 상승 랠리가 일찍 끝났다면 가격 억제로 물가를 연착륙 시키는데 성공할 수도 있었으나, 결과적으로 그렇게 되지 않았다. 원자재 가격 상승 주요 원인 중 하나로 평가되는 러시아·우크라이나 전쟁은 아직도 지속되고 있다. 그 후유증을 이제 겪고 있는 셈이다. 가격 자체를 억제하기 보다 취약계층을 겨냥한 재정 정책을 펼쳤어야 했다는 지적이 나온다.

공직사회에서도 근본적인 논리 측면에서 이를 인지하고 있으나, 실행에 옮기진 못했다. 유류세 인하가 거론되던 시절 한 정부 고위 관계자는 “가격을 올려야 수요가 감소하는데, 유류세를 인하하는 것은 결국 가격을 정부가 일부 내려주는 것”이라며 “수요가 감소해야 물가가 떨어지는데, 가격 자체를 조정하는 것이 맞는지 모르겠다”고 토로했다.

이제라도 개입을 그만해야 한다는 지적이 나온다. 원자재 가격 상승 수준과 그 기간을 정확하게 예측하기 어렵고, 예측이 불가능하다면 결국 시장원리에 맡겨야 한다는 것이다. 이 과정에서 나타나는 취약계층 부담 문제는 재정으로 지원해야 한다는 지적이다.

박종배 건국대 전기전자공학부 교수는 “냉철한 원인 분석과 합리적 대책 마련보다는 손에 들린 고지서에만 이목이 쏠려 있는 것이 현실”이라며 “가스도 수입하고 전기도 수입하는 연료로 만드는데, 국제 유가에 연동되고 있는 휘발유 가격과는 달리 우리나라에서는 유독 가스와 전기 요금만은 항상 싸길 바란다”고 지적했다. 이어 “2021년 하반기부터 국제 에너지 가격이 오르기 시작했음에도 소비자 요금은 인상되지 않았다”며 “만약 그해 겨울에 인상된 가스 요금을 경험했더라면 이번 겨울에 소비자는 훨씬 더 현명하게 대처했을 것”이라고 덧붙였다.

th5@heraldcorp.com