지난해 국민참여재판 배제율 역대 최고

실시율은 최저치…코로나 고려해도 급락

1심 결론이 항소심서 뒤집힌 비중도 증가

검사·변호인·피고 모두 꺼리는 참여재판

판사도 부담 “20분 재판을 종일 소요”

국민참여재판 시행 건수가 1년에 100건 아래로 떨어지며, 10년 전과 비교해 3분의 1 수준에 머무르고 있다. 코로나19 유행 탓에 대면재판이 줄어든 요인도 있지만 피고인이 신청해도 법원이 배제하는 비율이 늘어나고 있어 사실상 유명무실해지는 게 아니냐는 우려가 나온다.

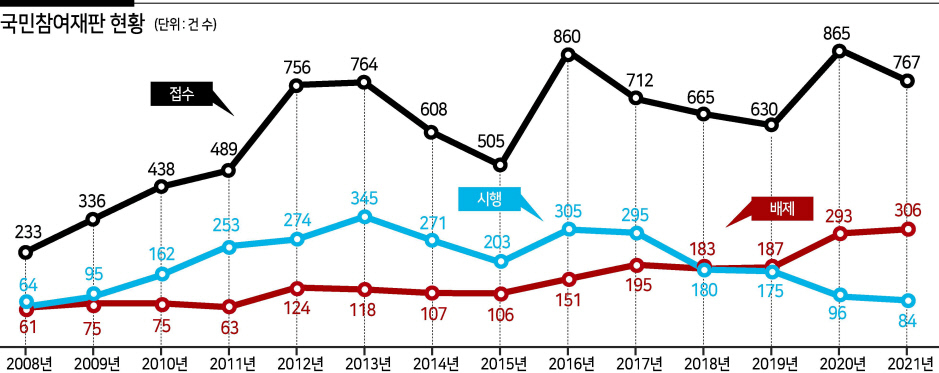

14일 법원행정처가 발간한 ‘2008~2021년 국민참여재판 성과 분석’에 따르면 지난해 국민참여재판은 84건 실시됐다. 시행 초기였던 2008년(64건) 이후 최저 수준이다. 2020년(96건)부터 2년 연속 100건 아래로 떨어졌다.

접수 대비 실제 참여재판 진행 건수를 집계한 실시율도 지난해 최저치를 기록했다. 767건이 접수됐으나 10.7%(84건)만 참여재판으로 진행됐다. 실시율은 도입 첫해인 2008년 29.8%를 기록한 뒤 2011년 51.2%를 기록하며 해마다 오름세였다. 하지만 이후 40%대 전후를 나타내다가 2016년 38.9%를 기점으로 2017년 37.2%, 2018년 28.8%, 2019년 28.0%, 2020년 12.4%로 급감했다. 2020~2021년 코로나19 유행시기를 고려하더라도 한때 시행률이 50%를 상회했던 점을 참작하면 급격히 떨어진 수치다.

반면 피고인의 신청에도 법원이 배제한 비율(39.1%)은 집계 이래 최고치를 찍었다. 지난해 법원은 306건의 참여재판 신청 사건을 배제했다. 법원은 참여재판 진행이 적절치 않다고 판단되거나 성폭력범죄 피해자가 원치 않을 시 또는 공동 피고인이 거부할 경우 등에 해당하면 배제할 수 있다.

2008년 시행된 참여재판은 2012년부터는 살인이나 강간치사 등 중범죄 사건뿐만 아니라 1년 이상의 징역 또는 금고 등에 해당하는 모든 형사합의 사건이라면 신청할 수 있도록 됐다. 그러나 2008~2020년 참여재판 대상 사건(20만7866건)을 시행 건수(2718건)로 나눈 시행률도 1.3%에 불과하다.

참여재판으로 선고된 1심 결과가 항소심에서 뒤집힌 비율도 지난해 가장 높은 수치를 기록했다. 지난해 항소심으로 넘어간 58건의 1심 중 37.9%인 22건이 파기됐다. 40% 초반을 기록하는 일반사건 파기율보다 낮은 수치지만 간극은 줄어들고 있다. 배심원단의 의견은 기속력이 없기 때문에 재판부가 반드시 따라야 하는 것은 아니다. 하지만 대법원은 판례를 통해 항소심은 배심원이 내린 결론을 존중해야 하고, 명백히 반대되는 증거가 나오지 않는 이상 그 판단을 함부로 뒤집어서는 안 된다는 기준을 확립하고 있다. 일반사건보다 결론이 뒤집히는 비율이 적어야 정상이다.

범죄 유형별로는 살인 등 강력범죄 사건에서 참여재판비율이 높았다. 2008년부터 2021년까지 전체 국민참여재판 중 53.6%(543건)이 살인(살인미수·촉탁살인 포함) 사건이다. ▷상해·폭행(42.5%) ▷강도·강도살인(39%) ▷성범죄(21.4%) 사건이 뒤를 이었다. 반면 화이트칼라 범죄에선 피고인들이 여론의 나쁜 영향을 고려해 신청비율이 낮았다. 배심원이 이해하기 어려운 배임이나 횡령 사건이라면 참여재판을 신청하더라도 통상 재판부가 일반재판으로 진행한다.

참여재판은 국민의 직접 참여를 통한 재판의 민주성 확보제도로 기대를 안고 도입됐다. 일반시민이 유·무죄나 양형을 결정하는 과정에 참여할 수 있도록 해 재판 투명성을 확보하겠다는 목적이다. 다만 당사자가 신청하고, 재판부가 받아들여야 열린다. 헌법은 법관에 의한 재판받을 권리를 보장하기 때문에, 참여재판을 강제할 수는 없다.

여전히 변호인도 참여재판을 부담스러워 한다. 서면을 통한 의견 개진을 중심으로 변론하고, 법정에서는 증인 심문을 하는 게 통상적인 변론이지만 참여재판은 프레젠테이션 등 배심원을 설득하기 위한 작업을 따로 준비해야 한다. 재판 일정을 장기간으로 잡을 수 없다는 한계도 있다. 일반재판이라면 예상치 못한 주장이 나올 경우 다른 기일을 통해 변론할 수 있지만 참여재판은 변호인들의 임기응변으로 대응해야 하는 구조다. 전관 출신 변호인이나 큰 규모의 로펌 변호사들은 하지 않는 분위기가 굳어졌다. 한때 9 대 1 수준이었던 국선변호인과 사선변호인 비율은 지난해 54.8% 대 44%로 쏠림이 완화됐지만 여전히 사선변호사들은 기피하는 경우가 일반적이다.

판사 사이에선 취지는 공감하나 비효율적이라는 견해도 나온다. 결국 일반인이 이해 가능한 수준을 다뤄야 해 상대적으로 간단한 사건이지만 들어가는 시간과 인력은 큰 탓이다. 한 부장판사는 “양형만 다퉈 20분 재판하면 끝날 경우도 참여재판을 하면 종일 걸린다는 불만이 나온다”고 전했다. 유동현 기자

dingdong@heraldcorp.com