[헤럴드경제=박지영 기자] 서울 마포구에 거주하는 여성 A씨(29)는 최근 퇴사한 뒤 ‘카카오톡’을 삭제했다. 가족, 친한 친구와의 연락은 문자나 전화로 주고 받는다. A씨는 “회사 업무만 아니었으면 훨씬 전에 카카오톡을 삭제했을 것”이라며 “유재석씨는 시도 때도 없는 연락이 부담스러워 카카오톡을 아예 쓰지 않는다고 하길래 저도 한 번 시도해봤다”라고 말했다. A씨는 “여러 기능과 정보가 추가되면서 카톡에 들어가면 ‘피곤하다’는 생각을 자주 하게 됐다. 평생 안 쓸 수는 없겠지만 당분간 ‘카톡 다이어트’를 할 생각”이라고 전했다.

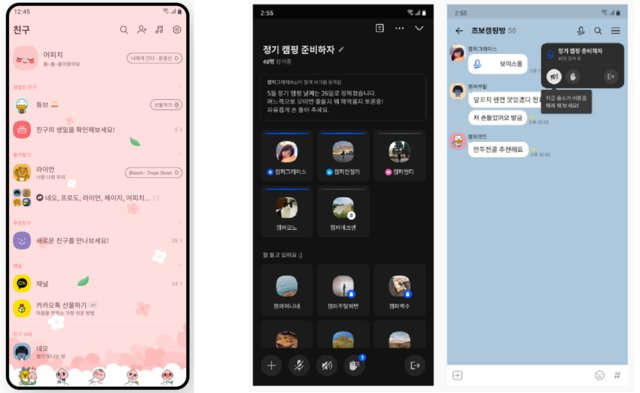

국민 메신저 앱(애플리케이션) ‘카카오톡’에 피로감을 호소하는 이들이 많다. 카카오는 ‘메신저’를 넘어 사람들이 오래도록 머물며 즐길 수 있는 SNS나 OTT(온라인 동영상 서비스) 앱으로 변화를 시도 중이다. 슈퍼 앱이 되고 싶은 카카오와 ‘메시지 본연의 기능’에 충실하기를 요구하는 이용자 사이의 간극도 점점 커지고 있다.

카카오톡 프로필 ‘좋아요’에 이용자 불만 부글부글

최근 남궁훈 카카오 대표가 하반기 전략을 밝히면서 논란이 커졌다. 남궁 대표는 그동안 ‘일방적’으로 이용자를 표현하는 공간이었던 카카오톡 프로필을 상호작용이 가능한 하나의 장으로 만들겠다고 선언했다. 연내 개편을 통해 프로필 사진에 ‘좋아요’, ‘공감’을 누르고 선물하기 서비스도 가능하게 만들 계획이다.

이 소식이 전해지자 이용자들은 “카카오톡이 페이스북, 인스타그램처럼 변하고 있다”며 불만을 표했다. 카카오톡 또한 넓은 범주에서 SNS(사회적 관계망 서비스)지만, 개인끼리의 ‘채팅방’이 중심이다. 이용자가 사진이나 글을 올리면 친구를 맺은 다른 이용자들 모두에게 공개되는 페이스북 같은 서비스에 비해 카카오톡은 보다 개인적인 공간이다.

한 이용자는 “페이스북, 인스타그램이 부담스러워서 안 쓰는 사람도 많은데 카카오톡이 이런 서비스를 닮아가니 황당하다”며 “SNS야 안 쓰면 그만이지만 카카오톡은 한국인의 업무와 인간관계에서 빼놓을 수 없는 ‘필수 앱’이라 지우지도 못한다. 대체 메신저 서비스가 필요하다”고 말했다.

올해 초 ‘업데이트 한 친구 보기’ 기능을 추가했을 때도 비슷한 논란이 일었다. 프로필이 바뀐 친구 목록을 한번에 볼 수 있게 했다. 페이스북 등에 있는 ‘뉴스피드(News Feed)’ 일종인 셈이다. 사용자가 원하지 않으면 숨길 수 있지만, 자신의 프로필 업데이트 소식을 알리지 않을 수 있는 기능은 없다.

‘반쪽’짜리 국민앱…카카오의 고민

카카오톡이 메신저에서 SNS로 변신을 꾀하는 이유는 간단하다. 이용자들의 앱 ‘체류 시간’을 늘리기 위해서다. 앱에 접속해있는 시간이 길어야 ‘광고’를 노출할 기회가 많아지고 카카오의 매출도 올라간다.

카카오톡은 사실 반쪽짜리 국민 앱이다. 국내에서만 4000만명이 달하는 이용자를 보유했지만, 이들이 평균적으로 카카오톡에 머무르는 시간은 생각보다 짧다. 소비자 데이터 플랫폼 ‘오픈서베이’에 따르면 카카오톡의 하루 평균 접속 횟수는 8.6회로 1위지만, 평균 이용 시간은 13분에 불과하다. 유튜브(50.3분), 틱톡(32.8분), 네이버(25.4분), 인스타그램(18.2분)에 뒤쳐진다.

이에 카카오는 앱 안에 콘텐츠와 커머스 기능을 결합하는 ‘슈퍼 앱’ 전략으로 돌파구를 마련하고 있다. 지난해 카카오톡 하단 탭에 콘텐츠 플랫폼 ‘카카오뷰’와 ‘쇼핑하기’ 메뉴를 추가했다. 지난 2020년에는 출범한OTT ‘카카오TV’는 뷰 탭 안에 넣었다. 채팅창 안의 ‘샵(#)’ 메뉴로 포탈 역할까지 수행한다.

업계 관계자는 “광고 수익과 직결되는 이용 시간이 짧다는건 모든 메신저 앱의 ‘숙명’”이라며 “메신저 앱에 여러 기능이 더해지는 것은 글로벌 트렌드”라고 말했다. 실제 페이스북 산하 메신저 앱인 ‘왓츠앱’은 지난해 말 앱에 쇼핑하기 기능을 추가했고, 검색 기능 도입을 준비 중이다. 중국의 국민 앱 ‘위챗’은 ‘미니 프로그램’이라는 이름의 플랫폼 안에서 제3의 업체들이 다양한 서비스를 제공할 수 있게 하고 있다.

![“내 세금, 벤츠 사는 데 써줘요” 50년 타는 명품車, 너 누구야? [김유진의 브랜드피디아]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2024/11/30/news-p.v1.20241129.3d8c061e33e94d7cb7134917a9327ce7_R.jpg?type=h&h=120)

![일주일에 2개씩 늘었다…마트와 편의점의 중간, ‘슈퍼의 진화’ [언박싱]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2024/11/29/news-p.v1.20241129.850f79a8fd9a4cee8d8c7b93f47b97ba_R.jpg?type=h&h=120)

![[단독] ‘최민환 집’ 38억 새 집주인 가수 윤하였다 [초고가 주택 그들이 사는 세상]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2024/11/28/news-p.v1.20241128.85c2fea56cc447b0a7a5d36efba9cfbb_T1.jpg?type=h&h=640)

![삼성 반도체는 왜 ‘올드보이’ 수장에 올인했나 [김민지의 칩만사!]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2024/11/30/news-p.v1.20241129.042c08714a02435aa47ad5034b947d0e_T1.jpg?type=h&h=240)

![[단독] ‘최민환 집’ 38억 새 집주인 가수 윤하였다 [초고가 주택 그들이 사는 세상]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2024/11/28/news-p.v1.20241128.85c2fea56cc447b0a7a5d36efba9cfbb_T1.jpg?type=h&h=240)

![“父는 죽고, 친모와 결혼하고” 재앙같은 예언…당사자 아들의 기구한 사연[이원율의 후암동 미술관-오이디푸스 편]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2024/11/23/news-a.v1.20241122.6f410829d2e847798d1f6f02d6796a42_T1.jpg?type=h&h=240)

![연예인에 빠져…“24개월 할부로 사더니” 전부 쓰레기통 행 [지구, 뭐래?]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2024/11/25/news-p.v1.20241120.bf9d50d5065347f3ba37696b2898bb31_T1.jpg?type=h&h=240)

![집 너무 안팔리자 아내가 꺼낸 말 “여보, 상가랑 아파트 바꿀까?”[부동산360]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2024/11/16/rcv.YNA.20241105.PYH2024110509190001300_T1.jpg?type=h&h=240)