매출 급감으로 원리금 상환부담

자칫 금융권 위기로 전이 가능성

가계부채 비율 43개국 중 7위

증가 속도 면에서는 ‘최상위권’

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산에 따른 실물경제 충격이 부채를 타고 금융위기로 번질 가능성이 높아지고 있다. 공포에 질린 금융회사들이 앞다퉈 대출 회수에 나서고 가계와 기업이 줄도산하면서 실물경기는 최악으로 치달을 수 있다.

23일 국제결제은행(BIS)에 따르면 지난해 3분기 말 기준 우리나라 가계와 기업의 부채 규모는 3717조5770억원에 달한다. 지난해 명목 GDP 대비 약 2배에 달한다.

부문별로 보면 가계부채는 1790조5210억원으로 집계됐다. 상대적 수준을 고려한 명목 국내총생산(GDP) 대비 비율은 93.9%로 나타났다. 이 비율은 43개 조사 대상국 가운데 일곱번 째로 높다.

지난 1년간 가계부채 비율 상승 속도는 한국이 전 세계 최상위권으로 나타났다. 2018년 3분기 말과 비교한 한국의 GDP 대비 가계부채 비율 상승폭은 2.7%포인트로, 홍콩과 중국에 이어 세 번째로 높다.

기업부채도 위험 수준에 이르긴 마찬가지다. BIS 통계를 보면 지난해 3분기 말 기준 우리나라 기업부채는 1927조560억원이다. GDP 대비 기업부채 비율은 101.1%로 43개 조사 대상국 가운데 17위였다.

다른 나라에 비해 기업부채 비율이 높진 않지만 국제통화기금(IMF) 외환위기 이후 20여년 만에 가장 높은 수준까지 이르렀다.

증가 속도가 가팔라 코로나19 사태가 길어진다면 외환위기 수준까지 오를 우려가 있다. 한국의 2018년 3분기 말과 비교한 기업부채 비율 상승폭은 5.8%포인트로 칠레, 싱가포르 등에 이어 네 번째로 높다.

이번 코로나19 사태로 시작된 실물경제 위기는 뇌관인 부채를 타고 금융위기로 전환될 가능성이 있다. 금융권은 ‘신용경색’을 우려해 돈을 빌려주지 않고, 빌려준 돈마저 회수하려 나서고 있다. 코로나19 사태가 장기화될 수 있다는 공포가 심리를 집어삼켰다.

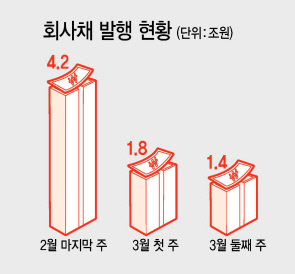

매출 부진으로 현금이 돌지 않는 기업들은 돈을 빌리고자 하지만 누구도 쉽사리 나서지 않는다. 이 때문에 회사채 수익률은 최근 급등하는 현상을 보이고 있다. 정부도 이 점을 우려해 10조원 규모의 채권안정펀드를 조성키로 했다. 하지만 이마저도 부족하다는 인식이 강하다.

김상봉 한성대 교수는 “생산, 소비, 수출 모든 부문이 막히면서 기업들은 기존 부채를 상환하기 어려운 사태까지 이를 수 있다”며 “화폐, 금, 국채 등 모두 가치 하락을 보이는 등 전세계적으로 안전 자산의 개념이 사라진 상황으로 유동성 부족 현상을 겪을 수 있다”고 분석했다.

이어 “정부는 코로나19 사태를 종식시키는 데 최선을 다하는 동시에 그 기간 동안 기업들이 버틸 수 있게 유동성을 공급해주거나 산업을 구조조정하는 수 밖에 없다”고 덧붙였다.

안동현 서울대 교수는 “빚을 갚기 위해선 현금이 있어야 하는데 매출이 급감하면서 흑자도산할 확률이 높아졌다”며 “단기 유동성 문제로 현금 보유율이 낮았던 기업은 2~3개월 밖에 버티지 못할 것”이라고 말했다.

이어 “정부가 채권안정펀드로 회사채 시장을 안정시키겠다는 취지는 좋지만 중소기업들의 기업어음(CP) 문제까지 해결하긴 쉽지 않을 수 있다”고 말했다. 정경수 기자