100대 핵심품목 수입 다변화·국산화 초점

대기업에 국산부품 사용 강요 우려 목소리

|

| 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 5일 오전 정부서울청사에서 일본 수출규제 대응 관계장관회의를 주재하며 발언하고 있다. [연합] |

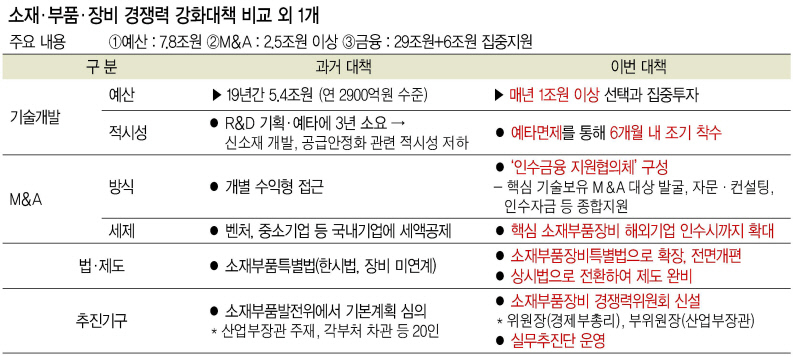

정부가 일본의 반도체 핵심소재 수출규제가 시작된 지 한 달여 만에 소재·부품·장비 경쟁력 강화대책을 내놨다. 예산과 세제, 금융, 규제특례 등을 전방위적으로 지원해 대외의존형 산업구조를 근본적으로 탈피하겠다는 것이 핵심이다.

정부가 5일 발표한 ‘소재·부품·장비 경쟁력 강화대책’에는 공급 안정, 자립화 대책이 종합적으로 담겼다. 100대 핵심 품목의 공급 안정을 위해 수입국 다변화, 국산화 등을 지원할 계획이다. 아울러 소재·부품·장비를 공급하는 기업과 반도체 완제품을 생산하는 수요 기업 간 협력 생태계도 조성키로 했다.

홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 이날 정부서울청사에서 주재한 일본 수출규제 대응 관계장관회의 모두발언에서 “소재·부품·장비 산업의 항구적인 경쟁력을 반드시 업그레이드하겠다”며 “100개 전략적 핵심품목을 선정, 집중적으로 투자해 5년 내 공급안정을 이루겠다”고 말했다.

이어 홍 부총리는 “국내에서 신속한 기술개발이 가능한 분야는 재정, 세제, 금융, 규제 완화 등을 통해 집중적으로 육성하고 해외에서 기술도입이 필요한 분야는 인수·합병(M&A)·벤처캐피탈(VC) 지원, 대규모 펀드 조성 및 투자 등을 통해 적극적으로 전문기술을 확보하겠다”고 말했다.

이번 일본의 수출 규제를 전화위복의 계기로 삼아 제조업 르네상스를 실현하겠다는 취지다. 특히 4차 산업혁명을 주도하기 위해선 소재·부품·장비 기술력이 확보돼야 한다는 판단이다.

아울러 정부는 스스로 그간 정책이 부족했다고 인정했다. 양적 성장을 이끌어왔지만 핵심 품목의 기술 확보에는 미흡했다고 진단했다. 그 원인으로 수요·공급 기업 간 협력부재, 기술개발(R&D)과 생산 사이의 단절, 경직된 R&D 제도 등을 꼽았다. 시장규모가 작은 품목이 많고, 난이도는 높아 국내 투자가 미흡할 수밖에 없는 구조가 내재돼 있었다. 기업들이 외국 소재를 선호하는 현상도 영향을 미쳤다.

실제로 소재·부품·장비산업의 생산규모는 지난 2001년 240조원에서 2017년 786조원으로 약 16사이 3배 이상 커졌다. 같은 기간 수출 규모는 646억달러에서 지난해 3409억달러로 약 5배 증가했다. 2001년 부품·소재특별법 제정과 함께 현재까지 5조4000억원 규모의 R&D 예산을 투입한 결과다.

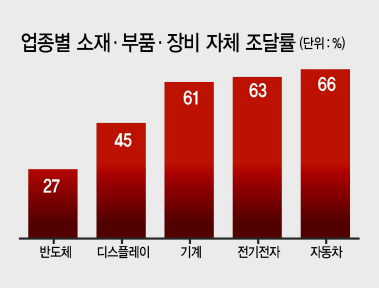

하지만 낮은 기술자립도, 만성적인 대일 무역적자 등 구조적 취약성 문제는 해결하지 못했다. 소재·부품·장비 자체조달률은 16년간 60%대에 정체 중이다. 반도체(27%), 디스플레이(45%), 기계(61%), 자동차(66%) 등으로 낮다.

특히 일본에 대한 의존도가 높았다. 지난해 기준 대일 전체 무역적자 241억달러 중 소재·부품·장비 적자가 224억달러로 대부분을 차지했다. 유독 일본에 대해서만 장기간 무역적자가 지속되고 있다. 아울러 대일 전체수입(546억달러) 중 소재·부품·장비가 68%를 차지했다. 단기간 내 고속 성장을 추구한 우리나라는 진입장벽이 높은 핵심 품목시장에 진출하기 쉽지 않은 게 현실이었다.

정부의 이같은 종합 지원책이 필요하다는 시각이 우세한 가운데 우려 목소리도 제기됐다. 조경엽 한국경제연구원 선임연구위원은 “재정 투입보다는 규제 완화에 초점을 맞춰야 한다”며 “정부가 대기업에 국산 부품 사용을 강요할 경우 가격 경쟁력을 잃어버리고 자칫하면 공생이 아닌 공멸로 이어질 수 있다”고 지적했다.

정경수 기자/kwater@heraldcorp.com