SF판타지소설의 선구자인 ‘구운몽’의 김만중이 지은 이 시를 보면, 그는 금사역이 있던 연기 공주가 사라지고 세종시로 바뀔 것임을 아는 듯 하다.

시의 제목은 ‘아침에 금사역을 출발하여 신탄을 건너려 하였는데 안개가 짙게 끼어 길을 잃다’(早發金沙驛 將渡新灘 大霧失路)이다. 금사역은 지금의 세종시 도담동 갈운리 마을이다.

|

| [세종시 10년 변천 모습] |

세종시 행정복합도시 건설 계획이 확정되던 2005년에 비하면 10년이 지난 지금은 그야말로 상전벽해. 세종시 건설로 고향을 떠난 사람들에게 옛터는 ‘천지 뒤섞여 구분 안되고, 산악마저 우뚝한 모습이 사라진’ 모습일 것이다.

견강부회, 자의적 해석이겠지만, 서포 김만중은 실향민들이 살던 고향에 새로 들어온 공무원 이주민들과 원주민들이 이 터를 함께 정겹게 일궈가는 모습을 시의 종장으로 그렸다. 장저와 걸닉은 내 땅에만 의지하며 살던 초나라 은둔자들이다. 그들처럼 박힌돌과 굴러들어온 돌이 내 땅을 탄탄하게 만들 것이라는 얘기이다.

|

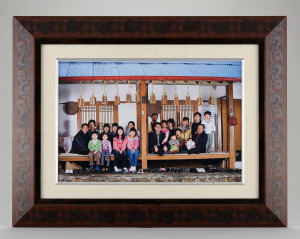

| [김명호 강신성 일가의 가족사진] |

세종시 건설로 가까이 또는 멀리 이주하게 된 연기 공주 주민들에게 국가는 전례없는 배려를 해줬다. 보상문제를 둘째 치더라도, 옛집의 흔적 모두를 소중하게 건져내고 보존토록 했다. 문화재청, 국립민속박물관 등 전문인력이 마을 사람들의 영혼이 밴 유물들을 건사해줬다.

민속박물관은 2005년, 2015년 각각 비포, 애프터로 나누어 생활상을 조사했다. 4대째 내려오는 쌀바가지도, 대가족 사진도 문화재 못지 않게 금지옥엽 다뤘다. 그리고 2016년을 세종민속문화의 해로 정했다. 이어 그간의 조사 수집된 모든 것을 오는 27일부터 10월17일까지 경복궁 한켠 삼청동쪽 민속박물관 기획전시실에서 일반 국민에게 공개한다.

연기 공주, 충청도 출신 사람들 뿐 만 아니라, 댐 건설, 각종 국책 개발사업 등으로 고향을 잃은 사람들도 이번 전시를 보면 가슴이 먹먹해지고 눈물이 핑 돌 것이다.

천진기 민속박물관장은 “세종시 개발 케이스는 나라가 앞으로 고향을 떠날 사람들에게 어떻게 해야하는지를 보여주는 첫 사례가 될 것”이라고 말했다.

‘제1부_고향(故鄕)-대대로 살아오다’에서는 고대부터 2005년 첫 번째 조사 시점까지 세종시 전통문화의 모습을 소개한다. 마을 수구(水口) 정비와 식목(植木) 활동이 담긴 ‘반곡식목서(盤谷植木序)’(1794년), 금강 유역의 자연경관을 노래한 ‘태양십이경(太陽十二景)’(20세기 초), 마을의 평안을 지켜주었던 ‘갈운리 할머니미륵’, 여러 대를 이어온 ‘터주단지’와 ‘삼신전대’ 등의 가신(家神)을 통해 역사적 시간의 층이 쌓인 세종시의 문화인류학적 흔적을 살펴본다.

‘제2부_이향離鄕-흩어지다’에서는 2005년 이후 마을주민들이 보상을 받고 마을을 떠나 타지로 이주하는 과정을 보여준다. 행복도시 이전에 1977년 박정희 대통령이 수립했다 백지화된 ‘백지계획’(1977년)이 흥미롭다. 2004년 신행정수도 결정 이후 이곳에 살던 사람과 죽은 사람 모두가 정든 땅을 떠나는 아픔을 겪게 되는데, 헐린 마을회관의 간판과 가옥의 명패, 3만 여 기(基)의 묘지 중 이장(移葬) 과정에서 출토된 ‘부안임씨 명기’와 ‘진양하씨 묘지(墓誌)’ 등이 소개된다. 전통을 사랑하는 주민들은 고향을 떠나야 한다는 소식에 조상 위폐부터 챙겼다는 후문이다.

‘제3부_회향回鄕-다시 모이다’에서는 2012년 세종시의 출범과 첫마을아파트 입주 등 새로 건설된 세종시에 원주민들이 돌아와 도시인의 일원으로 살아가는 모습을 그렸다.

마을에서 농사를 짓고 살던 사람들은 이제 새로운 직업을 구해야 하고, 고향과 이웃을 떠나 신도시 아파트에서 낯선 이들과 살아가거나 다른 곳으로 옮겨가기도 한다. 그러나 옛 마을의 이름을 새로운 터전의 지명이나 학교명으로 남기려 하거나, 농사일에 대한 아쉬움을 달래며 작은 텃밭을 일구기도 한다.

또 고향 집에서 떼어 온 상량문(上樑文), 몇 대를 이어온 쌀바가지, 흔적 없이 사라진 고향 집 마루를 배경으로 찍은 ‘가족사진’ 등 고향을 상징하는 물건들을 간직하며 살아간다.

|

| [진병갑 유영준 가정의 쌀바가지] |

특히 양화리 가학동 주민들은 1년마다 옛 동산에 모여 만남을 이어오고 있다. 이처럼 3부에서는 고향을 품고 살아가는 현재 삶의 모습을 보여주는 자료들과 함께 특별히 마을잔치에서 임의수 씨의 팔순잔치를 열어 끈끈한 정을 나누는 장면을 담은 영상을 선보인다. 가슴 뭉클한 만남의 모습을 통해서 관람객들은 “우리에게 과연 ‘고향은’은 무엇인가?”라는 질문에 대해 생각해 볼 수 있을 것이다.

고향을 떠났지만, 정한 날에 다시 모여 향수를 공유하는 그들의 ‘주민회칙’ 조차 문화재 처럼 전시된다.

|

| [우리살던 고향 세종시 특별전 전시장 입구] |

누군가 물었다. “간 사람 얘기만 하고, 새로 온 사람 얘기는 왜 전시되지 않느냐”고. 그러자 천 관장은 “우린 새로 시작한다. 유입된 문화와 원주민 문화가 결합해 새로운 문화를 만들어갈 것이기 때문이다. 그 시기가 언제가 될지 모르겠지만, 정부와 박물관은 앞으로 세종시 같은 곳의 전과 후 문화를 모두 소중하게 보듬고 정리하겠다”고 말했다.

abc@heraldcorp.com