-신기술이 가지고 올 수익성은 뚜렷… 잠재위험은 안보여…

-단기이익만 좇는 문화버리고 환경ㆍ안전에 대한 철학세워야

[헤럴드경제=구민정 기자] 미세먼지가 낳은 불신시대는 미세먼지에 국한되지 않고 있다. 일상적으로 위험이 도사린 사회가 되면서 대한민국은 위험 폭탄사회로 되고 있다.

‘늘어날 수익’은 뚜렷하게 보이지만 ‘숨어있는 위험’은 보이지 않는다. 현대사회에서 기업들이 새로운 기술과 제품을 내놓을 때 공통적으로 나타나는 현상이다. 신제품으로 인한 기업의 ‘이익 증가’는 비교적 쉽게 예상할 수 있는 데 반해 해당 제품이 신체ㆍ사회에 불러올 ‘거대한 부작용’은 터지기 전엔 명백하게 알 수 없는 것이다. 단기적 이익만 좇는 기업 문화와 사회 전반적인 환경ㆍ안전에 대한 철학의 부재가 문제라는 지적이다.

|

| 출시 초기 ‘안전하다’는 이유로 선풍적인 인기를 끌었던 옥시 제품은 불과 10여년 만에 수백명을 죽음으로 몰아놓은 재앙으로 돌아왔다. 병충해에 강하다는 이유로 농업계에 혁명을 일으켰던 GMO(유전자변형식품)도 잠재적으로 어떤 위험이 있는 지 밝혀지지 않은 가운데 수많은 사람들의 식탁에 오르고 있다. 모두 수익성은 뚜렷하게 보이는 반면 해당 제품에 갖고 올 부작용과 위험은 당장 눈에 잘 보이지 않는 특징이 있다. |

|

| 출시 초기 ‘안전하다’는 이유로 선풍적인 인기를 끌었던 옥시 제품은 불과 10여년 만에 수백명을 죽음으로 몰아놓은 재앙으로 돌아왔다. 병충해에 강하다는 이유로 농업계에 혁명을 일으켰던 GMO(유전자변형식품)도 잠재적으로 어떤 위험이 있는 지 밝혀지지 않은 가운데 수많은 사람들의 식탁에 오르고 있다. 모두 수익성은 뚜렷하게 보이는 반면 해당 제품에 갖고 올 부작용과 위험은 당장 눈에 잘 보이지 않는 특징이 있다. |

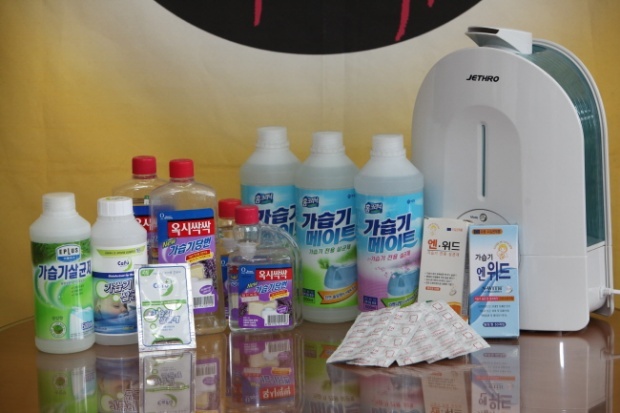

가습기 살균제는 지난 2001년 옥시레킷벤키저가 ‘옥시싹싹’을 출시하면서 본격적으로 판매량이 증가하기 시작했다. 옥시는 ‘가습기 내 눈에 보이지 않는 세균까지 제거해 준다’는 광고 문구를 내세워 새로운 기술의 편리함과 장점만을 부각시켰다. 가습기 살균제품들은 ‘인체에 무해하니 안심하고 사용하셔도 좋습니다’라며 소비자들을 안심시켰다. 이러한 홍보를 바탕으로 옥시 제품은 판매가 중단된 지난 2011년까지 연간 60만개가 팔려나갔고 기업 옥시는 상당한 수입을 남겼다. 하지만 얼마되지 않아 살균제를 사용하던 많은 사람들은 원인 모를 죽음과 폐 질환을 맞이했다. 결국 현재 옥시 제품을 비롯한 가습기 살균제로 인한 사망자는 146명, 공식피해자는 221명(정부의 1ㆍ2차 조사 결과)에 이른다. 옥시 사태가 커지면서 방향제ㆍ손세정제 등 ‘뛰어난 성능’을 내세운 화학용품에 대한 공포가 사람들 사이에서 확산되고 있다. 예전엔 보이지 않던 위험이 비로소 본격적으로 드러나기 시작한 것이다.

보이지 않는 ‘투명위험’은 먹을 거리 영역에도 있다. 지난달 10일 서울고등법원은 식약처가 GMO(유전자변형식품) 수입현황을 공개하지 못한다고 청구한 항소를 기각했다. 사실상 법원이 GMO 수입현황에 대한 정보를 공개하라는 결정을 내린 것이다. 하지만 식약처는 계속해서 기업의 영업이익을 침해하는 것이라며 GMO 수입현황 정보 등을 공개하지 않고 있다. GMO 종자는 1996년 미국 몬산토사가 제초제에 강한 GMO 콩을 개발하기 시작해 세계 종자 시장의 30% 이상을 차지하며 20년간 100배 이상 성장했다. GMO 제품의 수익성은 명백히 눈에 보이지만 GMO 식품들이 향후 인체에 미칠 영향은 아직 뚜렷하게 밝혀진 바가 없다. GMO 농작물 재배에 사용되는 제초제가 세계보건기구(WHO)에 의해 발암물질로 지정되는 등 GMO 식품이 위험할 수도 있다는 여러 연구들이 나오고 있지만 뚜렷한 위험성은 아직까지 논쟁의 대상이다.

이에 대해 경제정의실천시민연합 박지호 간사는 “현상황에서 식약처가 GMO 수입현황에 대해 제대로 공개하지 않는다는 건 소비자가 제대로 알지 못하고 GMO 제품을 먹고 있는 현 상황을 방치하겠다는 것”이라고 지적했다.

전문가들은 기업문화 개선과 공적 사회의 쇄신을 ‘투명위험’ 사회의 해결책으로 꼽는다. 이나영 중앙대학교 사회학과 교수는 “기업들이 신기술의 잠재적 위험을 간과하고 무리하게 제품을 출시하는 이유는 해당 제품과 기술이 갖고 올 단기적 이익에만 몰두해있기 때문”이라며 “단기적 이익만 좇다보니 이번 옥시 사태처럼 이후에 찾아올 잠재적인 위험을 수습하는 데 들어가는 비용은 생각하지 못하고 있다”고 지적했다. 이어 그는 “투명위험사회를 탈피하기 위해선 기업은 단기적 이익만 좇는 문화에서 탈피해야 하고 정부와 같은 공적 사회는 안전ㆍ환경에 대한 철학을 가지고 정책이나 법 제도를 수립해야 한다”고 조언했다.

korean.gu@heraldcorp.com