지난해 10월부터 올해 3월까지 국립현대미술관 서울관에서 열렸던 ‘현대차 시리즈’ 전시에서 거울 파편을 이용한 대형 설치작품(‘태양의 도시’ 시리즈)을 보았거나, 올해 청담동에 새로 들어선 ‘하우스오브디올’ 건물 1층에서 육중한 샹들리에 작품(‘인피니티’ 시리즈)을 보았다면, 이번 갤러리 전시에 내놓은 작품들이 의외로 느껴질 수도 있다. 전작들에 비해 올망졸망한 크기에 다소 실망을 할 수도 있다. 더 거슬러 올라가, 1980년대 후반 이후 이불이라는 작가의 이름을 세상에 알린 파격적인 신체 퍼포먼스를 기억하는 사람들이라면, ‘이 이불이 그 이불인가’ 하는 의문도 가질수도 있겠다.

아닌 게 아니라 내년 시드니비엔날레에서 선보일 신작도 길이 100m가 넘는 터빈홀(Turbine hall) 공간을 채우는 작업이다. 스케일 큰 작업들이 자꾸만 그를 찾아온다.

이불이라면 그래야 했다. 부조리한 사회 구조를 비판하는 강렬한 메시지를 던지거나, 유리, 철 등 각종 산업사회의 부산물들을 이용해 거대한 트랜스포머 같은 설치물을 선보여야만 하는, 그래서 누가 언제부터 붙였는지 모르는 ‘화단의 여전사’라는 별명에 걸맞아야만 했다.

작품이 뿜어내는 무게 탓이었을까. 그의 작품은 늘 무채색이었다. 아니, 무채색이어야만 하는 강박에 시달렸을지도 모르겠다. 작가는 “작품의 형태와 그 작품이 놓이는 방식에 집중하기 위해 색을 뺐었다”고 말했다. 색 자체가 강해서 색을 쓰게 되면 형태가 보이지 않기 때문이라고.

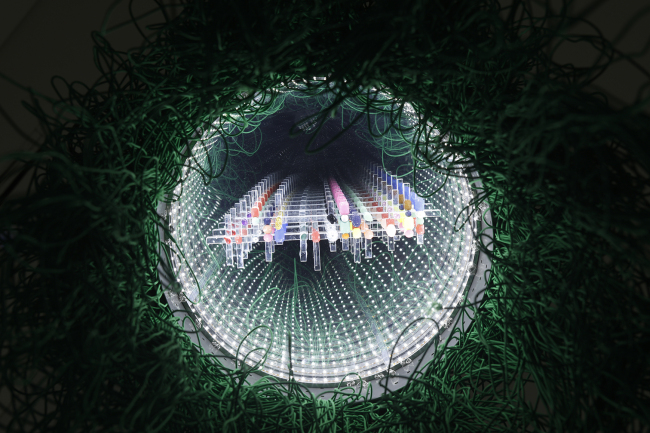

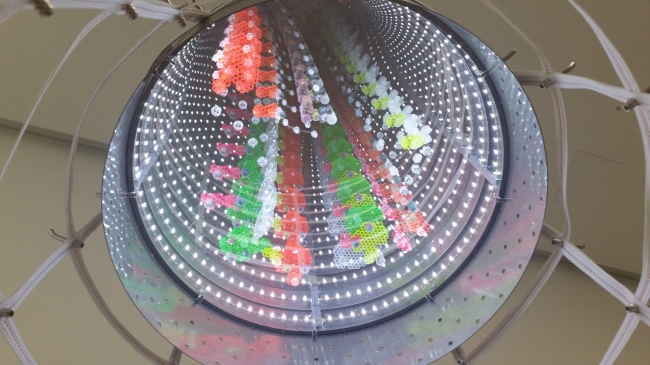

이번 갤러리 전시에서 선보인 것은 거울을 통해 이미지를 무한 중첩시키는 ‘인피니티’ 시리즈와 같은 개념 선상에 있는 작품들이다. ‘매단(Hanging) 형태’를 한 조각물들이라 샹들리에가 연상된다. 기본적인 골격은 양면거울과, LED 조명, 내부 크리스털 구조물들의 결합이다.

|

| ‘인피니티’ 시리즈 세부 사진. 스테인리스 스틸, 알루미늄, 거울, LED 조명, 아크릴 비즈 등의 재료를 이용했다. [사진제공=PKM갤러리] |

|

| 작품 내부 이미지. [사진=김아미 기자/amigo@heraldcorp.com] |

|

| 작품 안으로 들어가서 포즈를 취한 이불 작가. [사진=김아미 기자/amigo@heraldcorp.com] |

|

| 전시장 전경. [사진제공=PKM갤러리] |

그런데 이번엔 달라졌다. 색(色)이 들어갔다. 방식은 조심스럽다. 조각물 안 LED 조명 안에 알록달록 색깔있는 오브제들을 넣어 놓았다. 싸구려 장식재로 만든 이 작은 오브제 이미지들이 거울을 통해 무한 증식되며 아름다운 빛을 발한다. 장식적이면서도 건축적인 구조물과 그 속의 오브제들이 어우러져 거시적이면서도 미시적인 시각 경험을 제공한다.

재료에는 공업용 철이나 준보석 장식재, 실제 크리스탈과 크리스탈 모조품 등이 뒤섞여 있다. 익숙한 형태를 낯설게 재해석했다. 다시 말하면, 싸구려 재료들의 조합으로 어느 럭셔리한 패션 브랜드 매장에 가져다 놔도 손색없을 만큼 아름다운 샹들리에 조형물을 만들어냈다. 하우스오브디올의 그것처럼 말이다.

작가는 “일상 속 오브제들은 알고 보면 다 다른데서 다른 모습(Form)으로 존재 했었다. 어떤 장소에 어떻게 놓여있는지에 따라 오브제가 되기도 하고 쓰레기가 되기도 한다”고 말했다.

대형 작업과 작은 규모의 작업을 함께 선보이고, 그간 쓰지 않았던 색을 쓰게 된 것은 작가의 말에 따르면 ‘균형(Balance)’을 위해서다. “어느 한가지 맥락에만 집중하게 되면 웅변조가 되기 때문”에, 강요나 주입이 되기 때문이다.

특히 색을 쓰게 된 이유에 대해서는 “그동안 형태에 집중했다면 이젠 내용과 의미를 전달하는데 초점을 맞췄다. 재료가 갖고 있는 물성이 색과 결합해도 의미가 손상되지 않는지를 시험해 보고 싶었다”고 말했다.

여기까지는 ‘작가적인’ 의미 부여다. 색을 쓰는 것은 그간 풀지 못한 숙제였다. 몇번이나 시도했다가 엎은 적도 있다고 했다. 그러나 이제 색을 쓸 수 있다는 건 작가에게 있어 큰 변화다. 유연해지고 너그러워졌다는 의미일 수 있다. 작품에 있어서도, 작가 자신에게 있어서도.

그의 나이 오십을 넘겼다. “나이를 먹어서 좋은 게 그동안 살면서 스스로 까탈스럽게 세웠던 기준들 몇 개는 놓아버릴 수 있기 때문”이라고 했다. 이불에게 더 이상 ‘여전사’를 강요해서는 안 되는 이유이기도 하다.

전시는 9월 25일까지.

amigo@heraldcorp.com