병원 응급실에서 메르스 확진 환자와 간접 접촉했단 이유로 온 가족이 자가격리 생활에 돌입한지 나흘째인 지난 10일, 본지 기자 가족은 딜레마에 빠졌다.

<기자, 자택 격리기①>집안서도 마스크·생필품은 인터넷서…

G병원 안내대로 병원에 가야하느냐, 말아야 하느냐는 문제였다.

당초 기자의 어머니는 골절상으로 6일 오후 9시 30분 G병원 응급실에서 진통제와 소염제 각각 3일분을 받아왔다.

깁스도 할 수 없는 부위였기 때문에 입원은 굳이 할 필요가 없다는 게 의사의 소견이었다.

다만 “통증이 심해지면 다시 병원을 찾는 것이 좋다”고 했다.

당시에는 온 가족이 격리될 줄은 상상조차 못했던 터라, 3일분의 약으로도 충분할 것이라 생각했다.

그러나 당일 오전 메르스 확진 판정을 받은 환자가 G병원 응급실을 찾은 사실이 뒤늦게 알려지고, 같은 응급실을 이용한 우리 가족이 격리를 당하면서 상황은 돌변했다.

|

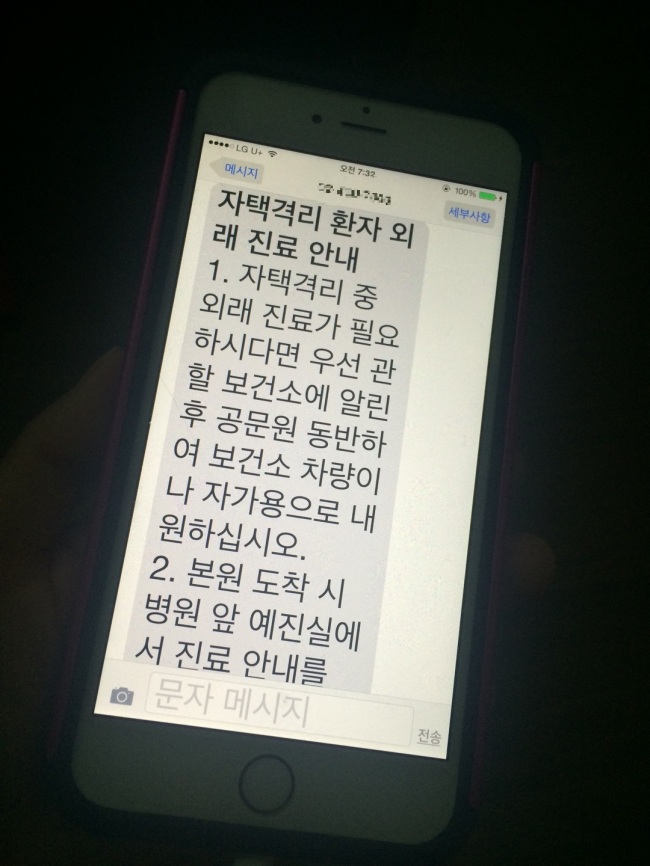

| 카톡사진설명: 10일 본지 기자의 어머니가 골절상을 입은 부위에 대해 통증을 호소하자 G병원 측은 “마스크와 장갑을 끼고 자가용을 이용해 내원해달라”고 답했다. |

어머니의 통증은 격리 당일부터 심해지기 시작했다. 뼈가 부러진 부위 뿐만이 아니라 통증이 확대되어 다른 부위까지 지끈거린다고 했다.

결국 기자는 10일 오전 9시께 우리 가족을 1대 1로 담당하는 구청 직원에게 전화를 걸어 도움을 요청했다. 뾰족한 해결책은 나오지 않았다. 직원은 “G병원에 연락하라”고 했다.

다시 G병원에 자초지종을 설명하자, 병원 관계자는 “정 몸이 불편하면 마스크와 장갑을 끼고 병원으로 오시라”며 “병원 정문 쪽에 격리자들의 진료를 위해 별도로 마련한 공간이 있다”고 말했다. 얘기를 들어보니 간이 천막인 듯 했다.

기자의 어머니는 분통을 터뜨렸다. 그는 G병원 관계자에게 “괜히 메르스 감염 의심자들이 모여있는 곳에 갔다가 진짜 병이라도 걸려 오면 어떻게 하라는 것이냐”면서 “그럴 바에는 안 가는 게 낫겠다”고 했다.

당연하겠지만 메르스 환자 확진ㆍ경유 병원이나 지정병원이 아닌 다른 곳은 갈 수도 없는 상황이었다. 아무리 병원에서 소독 등을 했다고 해도 불안한 것은 어쩔 수 없었다.

그러나 무엇보다도 기자 가족이 메르스에 걸렸을지도 모르는 상황에서 주변에 민폐가 되는 행동은 하고 싶지 않았다.

기자 아버지도 “그렇게 해서 밖으로 나갈 수 있다면 격리당할 이유도 없는 것 아니냐”며 황당함을 감추지 못했다.

구청 직원은 다시 보건소 메르스 핫라인을 소개해줬다. 비슷한 상황의 반복이었다.

핫라인 관계자는 “G병원으로 가시라”면서, “어쩔 수 없다”는 말만 되풀이했다. 시간이 1시간이나 흘러 어느덧 오전 10시가 됐다.

결국 기자의 아버지가 전화를 바꿔 “CT를 찍은 기록이 있으니 G병원에서 전문의와 얘기를 해보고 약을 타다 주시든지, 아니면 왕진이라도 와달라”고 요청했고, 그제야 관계자는 “병원과 얘기해보고 전화를 드리겠다”고 답했다.

이날 전화는 오지 않았다. 종일 통증도 가시지 않았다. 어머니는 마지막 남은 진통제 한 알을 입에 털어 넣었다. 이후에도 약이 오지 않는다면 임시 방편으로 집에 있던 일반 진통제를 대체 복용하는 수밖에 없었다. 그러나 소염제는 대체할 만한 것이 없었고, 일찌감치 약도 떨어져 전날 저녁부터 복용을 중단해야만 했다.

그 사이 어머니의 상태를 걱정한 담당 구청 직원이 오후에만 두어차례 더 연락을 해왔다. 그는 “어머니 건강은 어떠냐”며 시종 미안한 기색을 감추지 못했다. 구청과 보건소의 손발이 맞지 않는 것 같다는 생각을 지울 수 없었다.

이튿날인 11일 결국 전화를 기다리다 못한 기자가 다시 G병원에 전화를 걸어 “일전에 처방받은 약만이라도 탈 수 없겠느냐”고 문의했다. 병원 측은 “보호자가 오지 않는 한 이 쪽에서는 그렇게 해줄 수가 없으니 보건소에서 약을 타라”고 답했다. 온 가족이 격리가 된 상황에선 불가능한 일이었다.

이에 기자가 하는 수 없이 보건소에 연락했지만 보건소 측은 더 완강했다. 보건소 관계자는“진료 한 번 안 본 환자에게 약을 처방해주는 건 불법”이라며 다시금 G병원에서 해결을 보라고 떠넘겼다. 양측에서 서로에게 책임을 미루는 사이 ‘환자’는 방치될 수밖에 없었다.

분명 격리 대상자 중에는 기자의 어머니처럼 진료가 시급한 이들도 있을 것이었다. 그럼에도 즉각적인 조치가 이뤄지지 않는다는 사실에 다른 환자들의 상태도 걱정됐다.

rim@heraldcorp.com