▲파스처럼 붙이는 디스플레이

먼저 머리카락 두께의 40분의 1만큼 얇아 마음대로 구부리고 늘릴 수 있을 뿐 아니라 피부에 부착할 수 있는 QLED(양자점 발광다이오드)가 개발됐다. 사람의 살갗에 파스처럼 붙일 수 있는 디스플레이 상용화에 한 걸음 다가섰다.

|

| 사진=영화 ‘마이너리티 리포트‘ |

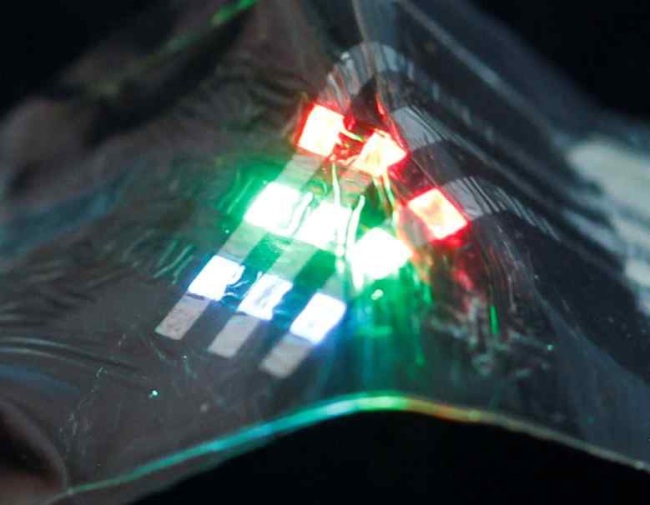

기초과학연구원(IBS)의 나노입자연구단 연구팀이 세상에서 가장 얇고 자유롭게 휘어지며 해상도가 가장 높은 QLED(Quantum dot light emitting diode) 소자를 개발했다고 미래창조과학부가 14일 밝혔다. 이번에 개발된 QLED는 두께가 머리카락의 약 40분의 1(2.6㎛)에 불과한 초박막 필름 소자로 마음대로 구부리고 늘릴 수 있을 뿐 아니라, 저전압에서도 작동하기 때문에 사람의 피부에 부착시킨 상태에서 사용이 가능하다고 연구팀은 밝혔다. 이에 따르면 피부에 부착하면 종이나 파스 이상으로 얇아 마치 ‘전자문신’처럼 보일 정도다.

또 연구팀은 새로운 음각전사-인쇄기술을 개발해 RGB(적녹청 3원색) 어레이 해상도가 2460ppi로 유기발광다이오드(OLED)나 액정화면(LCD)을 사용하는 최신 스마트폰의 4~7배에 이른다고 설명했다. 갤럭시 S6는 577 ppi이며 LG G3는 538 ppi, 아이폰6는 326 ppi다.

이 기술이 상용화되면 피부에 붙이는 초고해상도 디스플레이로 차세대 모바일 및 웨어러블 기기에 활용할 수 있을 것으로 연구팀은 내다봤다. 상용화 예상 기간은 5년이다.

QLED는 나노크기(10억분의 1m)의 양자점(Quantum dot)이라는 물질을 사용하는 발광소자로 유기물로 빛을 내는 유기발광다이오드(OLED)에 비해 한 단계 진화한 차세대 기술로 꼽힌다. 발광소자로 전류를 흘려주면 양자점이 청색, 녹색, 적색 빛을 내는데 OLED에 비해 색 재현율이 우수하고 주변 환경(수분, 산소 등)의 영향에 대한 안정성도 높다는 것이 연구팀의 설명이다.

|

| 마음대로 구부리고 늘릴 수 있을 뿐 아니라 피부에 부착할 수 있는 초고해상도의 QLED |

QLED는 현재 한국을 비롯한 선진국에서 앞 다투어 개발 중이지만 아직 상용화까지는 시간이 걸릴 것으로 전망되고 있다. 이번 연구를 주도한 기초과학연구원 현택환 단장과 김대형 연구위원은 “두껍고 휘어지기 어려웠던 기존 웨어러블 기기의 단점을 완전히 해결하면서 초고해상도를 구현한 QLED의 개발은 세계최초”라며 “발광다이오드(LED) 분야에서 미국 등 선진국을 확실히 앞섰다는 의미로 앞으로 제화 및 생산공정 기술만 개발하면 양산이 가능하다”고 말했다.

국내에서 이 기술의 상용화가 선도적으로 이루어지면 현재 세계 스마트폰, 테블릿 PC 등 420억달러에 이르는 중소형 디스플레이 시장에서 한국의 우위를 지속해나갈 수 있을 것으로 연구팀은 예상했다. 또 매년 40% 이상 급속한 성장세에 있는 웨어러블 시장에서도 국내 기술이 경쟁력을 갖출 수 있을 것으로 기대했다.

연구팀에 따르면 이번에 개발한 기술을 올해 초 국내에서 특허 출원했으며 국제 특허 출원도 준비 중이다. 또 이번 연구 성과는 ‘고해상도 음각 전사-인쇄 기술을 이용한 웨어러블 삼원색 양자점 발광 디스플레이’(Wearable red-green-blue quantum dot lignt-emitting diode array using high-resolution intaglio transfer printing)라는 제목의 논문으로 과학기술분야 세계적인 학술지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈’(Nature Communications)에 14일자로 온라인 게재됐다. 논문 제1저자는 서울대 화학생물공학부 최문기(석박사 통합과정생), 양지웅(석박사 통합과정생)이며, 교신저자는 현택환 IBS 나노입자연구단 단장과 김대형 연구위원이다.

▲스타킹처럼 늘어나는 섬유센서

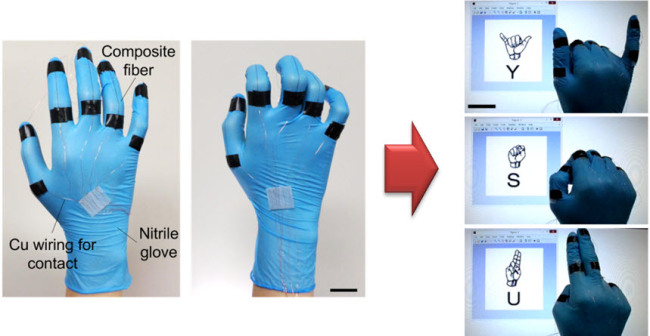

스타킹처럼 쭉 늘어나는 스마트 섬유 센서도 국내 연구진에 의해 개발했다. 이를 이용해 수화를 인식할 수 있는 스마트 장갑 시연에 성공했다.

연세대 전기전자공학과 이태윤 교수와 김대은 교수의 공동연구로 늘어나는 폴리머 및 금속 나노 와이어, 나노 입자를 접목해 신축성이 높은 전도성 스마트 섬유 센서 개발에 성공했다고 한국연구재단이 13일 밝혔다.

|

| 변형 센서 하이브리드형 고신축성ㆍ전도성 섬유를 이용하여 제작한 스마트 장갑 및 수화 동작 인식. |

이에 따르면 연구팀이 개발한 스마트 변형 센서는 실 형태이기 때문에 최대 3.2배까지 늘어나며 변형이 심하게 일어나도 전도성을 잃지 않는다. 또 1천번을 늘여도 망가지지 않을 만큼 내구성이 강하고, 외부 사물의 변형 상태를 면밀하고 섬세하게 감지할 수 있는 변형 센서 기능도 동시에 구현 가능하다.

연구팀은 개발한 스마트 섬유 센서를 장갑에 부착해 수화 인식용 스마트 장갑을 제작하고, 영어알파벳을 표현하는 수화 동작 인식을 시연하는 데도 성공했다.

이태윤 교수와 김대은 교수는 “이번 고신축성·전도성 섬유는 변형 센서 기능도 함께 갖고 있어 늘어나는 기기에서 세계적 기술을 선점하였을 뿐만 아니라, 안경, 시계 등과 같은 부착 형태만 구현되는 기존 웨어러블 산업에서 더 나아가 진정한 의미의 착용형 기기 개발 가능성을 열었다”고 연구의의를 밝혔다.

연구팀에 따르면 스마트 변형센서의 경우, 실 형태이기 때문에 스포츠웨어와 같이 변형이 심하게 일어나는 직물에 손쉽게 일체형으로 제작할 수 있고, 일반적으로 섬유산업에서 사용하는 습식 방사법을 이용하여 저가 대량생산이 가능하다.

또 기존 소재의 성능을 뛰어넘는 높은 신축성과 안정성을 가지고 있어, IT기술과 스포츠웨어를 접목한 고기능성 스마트 웨어 등 착용형 전자기기 산업에 파급력이 매우 클 것으로 연구팀은 기대했다.

이번 공동연구는 교육부가 추진하는 이공분야 중점연구소 지원사업의 일환으로 수행됐으며 과학적 성과를 인정받아 재료분야의 권위 있는 전문지인 어드밴스드 펑서녈 머티리얼즈(Advanced Functional Materials)에 표지 논문으로 선정돼 지난 4월 20일에 온라인 게재됐다. 연구팀은 실용화까지의 기간을 약 3년으로 내다봤다.

suk@heraldcorp.com