이처럼 물질적으로 풍요해졌다는 데 이견은 없다. 하지만 피부에 와닿지 않는다고 한다. 카드값으로 빠져나가는 급여, 눈덩이처럼 불어난 비소비지출, 경기침체로 더욱 치열해진 생존 경쟁, 늘어난 사교육비와 통신비 등은 풍요로움을 체감하지 못하는 요인이 되고 있다. 배만 불렀지, 맛은 없는 셈이다.

한국은 최근 저출산ㆍ고령화의 재앙 앞에서 주춤거리고 있다. 경제 활력 저하 문제만은 아니다. 도전해야 할, 창조해야 할 청년들은 100세 시대를 맞아 안정만 좇고 있다. 경제적 손실 그 이상의 손실이다.

헤럴드경제와 현대경제연구원의 신년 공동기획 ‘광복 70년, 산업 70년 : 경제, 산업 그리고 삶의 변화’를 통해 삶의 질이 어떻게 변했는지, 어떻게 삶의 질을 개선해야 하는지 알아본다.

▶마이홈, 마이카=1950년 328만여호였던 총 주택수는 2010년 1388만호(빈집 제외)로 4.2배 증가했다. 옛 기준의 주택보급률은 1965년 78%수준에서 1985년 69.8%까지 하락했으나, 2005년 105.9%로 크게 향상됐다. 2013년 현재 116.7%에 달하고 있다. 인구 1000명당 주택 수 역시 1980년 142.2호에서 2010년 363.8호로 2배 이상 증가했다.

1인당 주거면적을 보면, 1975년 7.9㎡에서 1990년 14.0㎡, 2005년 26.2㎡, 2010년 28.5㎡, 2012년 31.7㎡로 4배 이상 커졌다.

1911년 우리나라에 자동차가 2대 있었는데 모두 고종황제의 어차(御車)였다고 한다. 1939년에는 6296대, 광복 이후 1966년에는 4만8838대의 자동차가 등록됐다.

1970년에 등록된 자동차 대수는 12만6506대로 급증했다. 1997년에는 전체 자동차 등록대수 1000만대(1041만대) 시대를 열었고, 자가용 1000만대 시대는 1999년(1055만대)에 시작됐다.

도로 길이는 광복 직전인 1944년 2555만㎞에서 2013년 현재 1억641만㎞로 4배 이상 늘어났으며, 도로 포장률은 1944년 4.2%에서 2013년 82.5%로 20배 이상 증가했다.

자동차 보유 확대와 도로 확장은 교통사고 사망자 세계 최고 수준이라는 불명예를 가져왔다. 압축성장의 이면인 셈이다. 한국의 사망자는 1991년 1만3429명(인구10만명당 31.0명)까지 상승하다가 2013년 현재 5092명(인구10만명당 10.1명)으로 줄었다. 그래도 교통사고 사망자수는 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 2위(2011년 기준)다.

▶100명 중 1명에서 50명으로=1965년 유치원 수는 423개로, 4~5세 아동 196만명 중 2만명이 다녔다. 취원율은 1%에 불과했다. 유치원에 다니는 것이 부의 상징이었다. 2014년 현재 유치원 수는 8826개다. 아동은 65만2000여명으로 취원율은 47.0%에 달한다.

과거 초등학교에는 오전반, 오후반이 있었다. 교실 창문에는 1학년 ○반, 5학년 □반이라고 써 있었다. 초등학교 학생 수는 1965년 494만1000명에서 1980년 565만8000명으로 정점을 찍은 뒤 1995년 390만5000명, 2013년 278만4000명으로 계속해서 감소하고 있다. 저출산이다. 학급당 학생 수도 1970년 평균 62.1명에서 2000년 35.8명, 2010년 26.6명, 2013년 23.2명으로 크게 개선됐다. 대학진학률은 1980년 27.2%에 불과했다. 2008년 83.8%로 정점을 찍었고 지난해 현재 70.9%까지 하락했다.

보건의료 여건과 수준은 현저히 개선됐다. 영아사망률(당해년도 0세 사망아수 나누기 당해년도 출생아수 곱하기 1000)은 1950년대 초반 138에서 1960년대 초반 90, 1993년 9.9, 2012년 2.9로 크게 낮아졌다.

우리나라의 의사 수는 1949년 4375명에서 2013년 10만9563명으로 25배 증가했으며, 약사 수는 1003명에서 6만3292명으로 63.1배 증가했다. 인구 10만명당 의사도 1949년 21.7명에서 2013년 218.2명으로 10.1배, 인구 10만명당 약사는 5.0명에서 126.0명으로 25.2배 증가했다.

▶고령화 재앙 앞에 주춤=통계청의 장기인구추계에 따르면, 1960년 고령화율(65세 이상 인구 비율)은 2.9%에 불과했으나, 1990년 5.1%, 2000년 7.2%(고령화 사회), 2010년 11.0%, 2018년 14.5%(고령 사회), 2026년 20.8%(초고령 사회)로 가파르게 상승할 전망이다.

일본보다 훨씬 빠르다. 경제의 활력 저하, 잠재성장률 하락, 부동산시장 침체, 내수부진 등 다양한 구조적 문제를 촉발시키고 있다.

고령화와 함께 저출산도 빠르게 진행되고 있다. 육아 부담은 저출산을 불러오고 있다. 합계출산율(15~49세 여성이 평생 낳는 아이의 수)을 보면 한국은 1960년 6.0으로 일본(2.0)에 비해 3배나 높았다. 2013년에는 1.19로 세계 최저다. 이런 추세라면, 생산가능(15~64세) 인구는 2017년부터 감소하고, 전체 인구는 2030년 5216만명을 정점으로 감소할 전망이다.

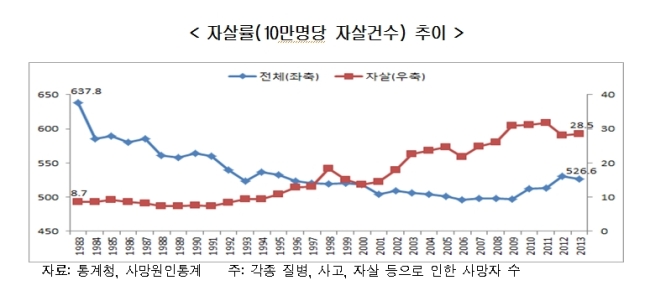

급속한 경제발전과 도시화, 핵 가족화 등에 따라 가족과 친척, 공동체 내부의 유대감이 떨어지면서 ‘자살률’(10만명당 자살건수)도 크게 증가했다. 우리나라의 자살률은 1983년에 8.7에 불과했으나, 2000년 13.6, 2010년 31.2까지 크게 증가했고, 2013년에는 28.5로 소폭 감소했다.

|

| 연도별 자살률 추이 |

총 이혼건수와 조이혼율(1000명당 이혼건수)도 1994년 이후 증가 추세를 보이고 있다. 1997년 외환위기와 2003년 카드사태, 2008년 글로벌 금융위기 등 경제위기가 심각할 때 이혼율이 증가했다.

dscho@heraldcorp.com