꼼꼼한 경기분석과 정책대응…재정·통화정책 타이밍이 중요

저성장에 저물가가 이어지면서 한국경제가 ‘일본식 장기불황’에 빠지는 것 아니냐는 우려가 고조되고 있다. 특히 대내외 경제여건이 ‘잃어버린 20년’에 진입한 1990년대 초반 일본과 유사해 그 위기감이 확산되고 있다.

일본이 장기복합불황 국면에 진입하면서 겪은 어려움 가운데 가장 심각했던 것은 ‘유동성 함정’이었다. 경기진작을 위한 전통적인 방법인 금리인하와 재정확대를 통해 아무리 돈을 풀어도 경제에 활력을 주지 못하는 상황이 유동성 함정이다. 일본의 경우 1990년대 후반 기준금리(콜금리)를 0%대의 낮은 수준으로 운용했지만, 경제는 제로성장을 면치 못하면서 이 함정에 빠졌다.

한국의 경우 현재 경제상황이 당장 이를 우려할 단계는 아니라는 게 정책 당국이나 경제 전문가들의 공통된 견해다. 하지만 단기적인 성장률 목표달성을 위해 무리하게 금리인하와 재정확장에 나설 경우 그 함정에 빠질 가능성도 배제할 수 없다.

한국의 경우 현재 경제상황이 당장 이를 우려할 단계는 아니라는 게 정책 당국이나 경제 전문가들의 공통된 견해다. 하지만 단기적인 성장률 목표달성을 위해 무리하게 금리인하와 재정확장에 나설 경우 그 함정에 빠질 가능성도 배제할 수 없다.박상중 와세다대 교수는 KDI(한국개발연구원)가 연초 발간한 나라경제 1월호에서 일본 경제에 버블이 형성됐던 1980년대 후반 “출구정책을 실시하지 않은 것이 일본은행의 뼈아픈 실책이었다”며 이로부터 유동성 함정에 빠지기까지 과정을 상세히 분석했다.

일본은 1980년대말 일본은행의 출구정책 실패에다 1990년대 이후 경기판단의 실패와 1990년대 중반 금리정책의 실기 등으로 유동성 함정에 빠졌다. 박 교수는 특히 “(경기가 단기적으로 회복 양상을 보였던) 1994년 3분기 이후 통화당국이 콜금리의 상승을 방치한 것은 반년 정도에 불과했으나, 그 반년간의 실수는 일본경제에 작지 않은 타격을 주었다”며 통화 및 정책당국의 시그널(신호)의 중요성을 강조했다. 당시 일본의 물가상승률이 낮아지면서 디플레이션으로 진입하고 있었으나 당국이 금융완화 정책의 출구시기를 저울질하자 시장에선 이를 긴축정책으로의 전환 신호로 해석하면서 엔고(高)가 초래돼 경제에 또 한번 치명타를 가했다.

결국 1995년 후반기부터 1998년 상반기까지 콜금리가 0.4~0.5%의 낮은 수준을 유지했지만, 연평균 실질 경제성장률은 0.09%에 머물렀으며, 2000년대 들어 일본경제가 유동성 함정에 빠졌다는 인식이 확산됐다고 박 교수는 분석했다. 급기야 일본은 2000년대 들어 콜금리를 거의 제로 수준으로 유지하는 극단적 금융완화정책을 실시하면서 불황타개에 총력을 기울였다.

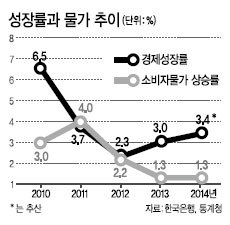

결국 경기상황에 대한 치밀한 분석과 정책적 대응이 맞아떨어져야만 일본과 같은 장기불황을 피해갈 수 있다는 분석이다. 우리 경제는 저성장 속에 저물가가 이어지며 활력이 크게 떨어진 상태다. 경제성장률은 3%대 초반의 낮은 수준에 머물러 있고, 소비자물가는 2년 연속 1.3%로 외환위기 이후 최저치를 기록했다. 지난달에는 0.8%로 디플레 현실화 우려를 낳기도 했다.

경기부양과 적정물가 유지의 필요성이 높아지만, 정책당국이 동원할 수단은 제한돼 있다. 정부는 올해 예산을 작년보다 5.7% 늘려잡았지만, 재정고갈 우려를 낳고 있다. 한국은행의 기준금리도 2.0%로 사상최저 수준을 유지하고 있다. 올 상반기 한은이 금리를 추가 인하할 것으로 보이지만, 금리를 한두 차례 내리고 나면 추가 인하 효과를 기대하기 어렵게 될 가능성이 있다.

결국 한국이 일본식 장기불황에 진입하느냐, 유동성 함정의 국면에 가까이 가느냐 여부는 올 상반기 정부와 한은의 재정 및 통화 정책 운용과 타이밍에 달려 있는 셈이다. 최경환 경제부총리와 이주열 한은 총재의 행보가 그 어느 때보다 주목되는 이유다.

이해준 선임기자/hjlee@heraldcorp.com