[헤럴드경제=김아미 기자] “조선 18세기 영ㆍ정조시대에는 유명한 청나라 화가들보다 겸재 정선(1676-1759)의 작품이 5~6배 더 비쌌습니다. 그런데 지금 겸재의 작품이 소더비 경매에 나온다면 가격이 10분의 1로 뚝 떨어지겠죠. 우리의 것이 그 가치를 여전히 인정받지 못하고 있는 게 현실입니다.”

최근 동대문디자인플라자(DDP)에서 간송문화전 3부 전시 ‘진경산수화’의 개막을 앞두고 백인산(48) 간송미술문화재단 연구실장이 한 말이다.

간송미술관은 일제시대 우리 문화재를 지키고자 전 재산과 일생을 헌신한 간송 전형필(1906-1962) 선생이 수집한 유물들이 소장된 우리 미술의 보물창고다. 백 실장은 이곳에서 24년 동안 우리 미술 연구에 매진하며 우리 문화와 역사를 담은 옛 그림의 아름다움을 전파하고 그 가치를 제대로 인정받기 위한 대중적 인식 고취에 앞장서고 있다. 서울여대, 동국대, 이화여대 등 대학 강단에서도 한국과 동양의 미술에 대해 가르치고 있다.

간송미술관은 1년에 2번, 봄 가을에 딱 2번 전시를 연다. 기간은 2주 남짓. 수천에서 많게는 수만명의 관람객들이 성지 순례하듯 성북동 고택을 찾아 길게 줄을 선다. 문화재급 고미술 컬렉션을 1년 내내 볼 수 없다는 것에 아쉬움을 토로하는 관람객들이 늘어나자 간송은 DDP라는 확장된 공간에서 대중과의 접점을 늘리기 시작했다. 창고에 갇혀졌던 보물들이 대중과 친숙해지기 시작한 것이다.

백 실장은 76년 역사의 간송미술관을 대중화라는 변화로 이끌어가고 있는 중심 인물이다. 최근 그가 펼쳐낸 저서 ‘간송미술 36 : 회화’ 역시 미술 연구를 바탕으로 한 논문이라기보다 대중적 미술 읽기를 위한 길잡이에 가깝다.

백 실장은 76년 역사의 간송미술관을 대중화라는 변화로 이끌어가고 있는 중심 인물이다. 최근 그가 펼쳐낸 저서 ‘간송미술 36 : 회화’ 역시 미술 연구를 바탕으로 한 논문이라기보다 대중적 미술 읽기를 위한 길잡이에 가깝다. 계기는 2008년 가을, 보화각 설립 70주년 기념 ‘조선서화 명품전’ 전시에 10만명이 넘는 엄청난 인파가 몰렸을 때였다. 소설과 드라마 ‘바람의 화원’, 영화 ‘미인도’까지 혜원 신윤복과 그의 그림에 대중이 열광하는 것을 보게 된 것이다. 우리 문화의 왜곡된 인식에 대한 안타까움은 이내 자기반성으로 바뀌었다.

그는 저서의 서두에서 “자고로 학자라면 좋은 논문을 써서 자신의 가치를 인정받고 오래도록 유효한 학술적 업적을 남기는 것이 우선이라고 생각했었던” 것은 착각에 불과했음을 밝힌다. 미술사를 연구하는 학자로서 영화 한편보다도 못한 논문을 쓰지 못했던 것에 대한 일종의 ‘반성문’이다.

|

| 간송미술 36 : 회화 |

‘간송미술 36’은 그래서 쉽다. 대중과의 소통을 위해 조선시대 미술가들의 작품으로 소재를 좁혔다. 신사임당, 겸재 정선, 표암 강세황, 단원 김홍도, 혜원 신윤복, 추사 김정희, 오원 장승업 등 ‘대중과 더불어 즐기고 공감을 얻기 위한’ 쉽고 흥미로운 그림 이야기들로 가득 채웠다.

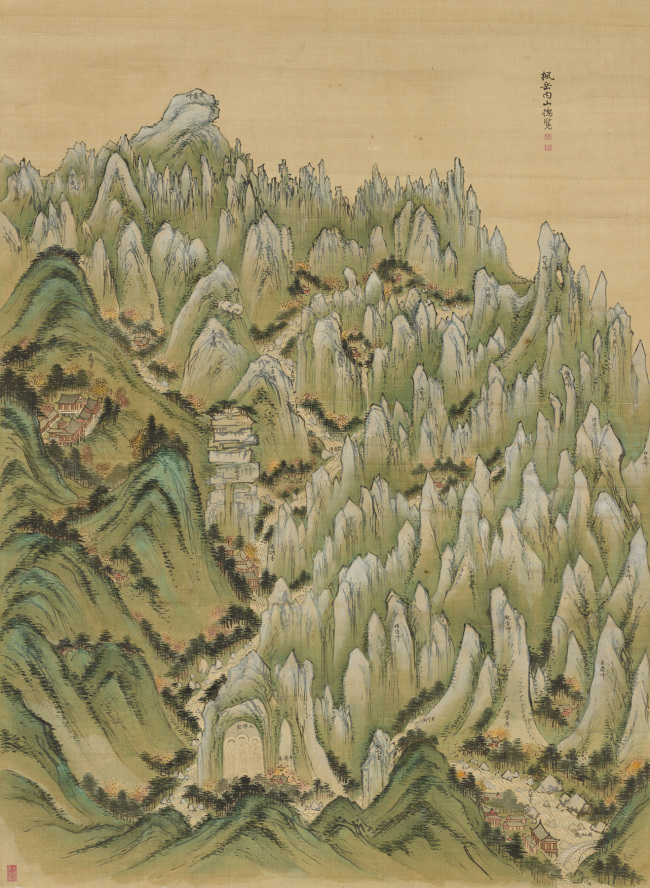

그 중에서 겸재 진경산수화(眞景山水畵ㆍ조선 후기 국토의 실경을 그린 산수화) 총결로 꼽은 ‘풍악내산총람’에 대한 소개가 흥미롭다. 장엄하고 화사한 가을 금강산의 자태를 압축한 이 그림은 빼어난 조형미가 압권이다.

|

| 겸재 정선의 풍악내산총람. 무성한 솔숲을 경계로 삼엄한 암봉과 부드러운 흙산이 대비를 이룬 가운데 금강산 곳곳에 자리한 명승과 암자들이 정확하게 묘사되어 있다. 겸재는 이렇듯 절묘한 화면 구성을 통해 금강산의 기세를 담았고, 정교한 세부 묘사를 통해 금강산의 속살까지 생생하게 전해 주었다. -‘간송미술 36’ 120p [사진제공=간송미술관] |

저자는 겸재의 진경산수에서 ‘와유지락(臥遊之樂)’, 즉 ‘누워서 유람하는 즐거움’의 가치를 찾았다.

“다섯 번 봉래산을 밟고 나니 다리가 피곤하여 쇠약한 몸은 금강산의 신령과 이별하려 하네. 화가의 삼매에 신령이 녹아 들어 있으니 무명 버선 푸른 신 다시 신어 무엇 하겠나.” (김창흡ㆍ1653-1722)

겸재의 스승이었던 김창흡이 겸재의 금강산 그림을 보고 한 말이다. 김창흡은 겸재의 금강산 그림이면 굳이 금강산을 가지 않고도 그곳에 간 듯한 감흥과 정취가 느껴진다며 극찬했다고 한다. 저자는 풍류의 공간이자 경배의 대상이었던 금강산 뿐만 아니라 그러한 금강산의 실경을 담은 겸재의 그림 역시 풍류와 경배의 대상으로써 충분한 가치가 있음을 역설했다.

고아한 조선후기 미술 작품들이 묵향을 뿜어내며 화보처럼 삽입된 가운데 그 화법과 필치에 대한 저자의 세세한 설명은 단순한 흥미 위주를 넘어 미술사 교육용으로도 손색이 없다.

amigo@heraldcorp.com