<4>농‘심 R&D센터‘ 스프개발팀’

나트륨 내년 1500mg까지 저감기능성 식품 발전 트렌드 주도

하루 20~30번씩 시식 다반사

가장 ‘한국적인 맛’내기에 분투

짜파게티·너구리도 곧 리뉴얼

가난한 이들의 허기를 달래주던 라면 산업이 저출산ㆍ고령화, 먹거리의 다양화, 웰빙트렌드 등으로 인해 지금 전환점을 맞고 있다. 국내 라면 시장은 2011년 1조9600억원, 2012년 1조9800억원, 2013년 2조100억원으로 정체 국면을 맞고 있고, 한때 90여개로 정점을 찍었던 1인당 연간 라면 소비량은 이제 74개 수준이다.

하지만 침체된 분위기 속에서도 업체 간 경쟁은 어느 때보다 치열하다. ‘하얀 국물’ ‘모디슈머’ 등이 라면 업계를 휩쓸고 지나갔고, 업체들은 달마다 바뀌는 제품 점유율에 신경을 곤두세웠다. 그러는 사이 2ㆍ3위 사업자는 순위를 바꿨다. 라면 업계의 절대 강자 ‘농심’이라고 해서 마냥 안심할 수는 없는 상황으로 접어든 것이다.

|

| 윤상혁(왼쪽에서 세번째) 농심 R&D센터 스프개발팀장이 라면 개발 연구원들과 개발 중인 라면을 조리해 시식하며 의견을 나누고 있다. 재료의 성분을 밀리그램 단위까지 정밀하게 계측해, 정해진 시간 내에 정해진 온도로 조리해 내야만 맛의 차이를 제대로 파악해낼 수 있다. 연구원 한명당 10여가지의 라면을 연구하고 있어 하루에 20~30번씩은 시식하는 일이 이들 에겐 일상이다. |

서울 신대방동에 위치한 농심 R&D센터 ‘스프개발팀’의 연구실에서는 라면 시장을 새로운 성장 국면으로 견인하고자 하는 연구원들의 고민이 구수한 라면 스프 냄새와 함께 눅진하게 배어나왔다. 연구개발 중인 라면을 매일 20~30번씩 시식하느라 점심도 따로 안먹는 일이 일상다반사라는 윤상혁 스프개발팀장은 24년째 같은 생활을 반복하고 있다.

윤 팀장은 “라면 하나에는 40~50여가지의 재료가 들어가기 때문에 한국인의 식탁 하나가 응축돼 있는 것과 같다”며 “가장 한국적인 맛을 내기 위해 맛 성분을 얼마나 잘 추출해서, 농축하고, 건조한 뒤, 믹싱하는가가 중요하다”고 말했다.

오랜 연구개발의 성과로 최근 농심은 오래된 주력 제품들을 새롭게 만들어 출시하는 작업을 계속하고 있다. 지난 8월 신라면의 맛과 포장을 출시 28년만에 개선한 것을 비롯해, 찰비빔면, 둥지냉면, 진짜진짜 등을 새 단장했다. 짜파게티, 너구리 등 남은 주력 제품도 리뉴얼이 예정돼 있다.

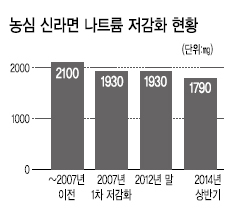

소비자들이 라면을 꺼리는 이유 중 하나인 나트륨도 꾸준히 줄었다. 농심은 2007년 나트륨 1차 저감화를 통해 신라면의 경우 한 봉지당 2100mg씩 들어있던 나트륨을 1930mg으로 줄였고, 올해 상반기에는 2차 저감화를 진행해 1790mg까지 낮췄다. 내년에는 전제품 평균 1500mg이하 수준으로까지 줄일 계획이다.

소비자들이 라면을 꺼리는 이유 중 하나인 나트륨도 꾸준히 줄었다. 농심은 2007년 나트륨 1차 저감화를 통해 신라면의 경우 한 봉지당 2100mg씩 들어있던 나트륨을 1930mg으로 줄였고, 올해 상반기에는 2차 저감화를 진행해 1790mg까지 낮췄다. 내년에는 전제품 평균 1500mg이하 수준으로까지 줄일 계획이다. 윤 팀장은 “나트륨은 갑자기 줄이면 소비자가 맛이 없다고 느낄 수 있기 때문에 해마다 조금씩 줄이고 있다”며 “향후 나트륨을 줄이는 것을 넘어서 고혈압ㆍ당뇨 환자도 먹을 수 있는 기능성 식품으로까지 발전할 것”이라고 설명했다.

최근 식품의약품안전처를 중심으로 ‘음식물 나트륨 줄이기’ 분위기가 조성되며 라면 업계 또한 상당한 압박을 받고 있지만, 실제 이를 이행하기는 생각만큼 쉽지 않다. 특히 가격이 걸림돌이 된다.

김종준 R&D 기획팀장은 “소금이 줄어들면 맛이 약해지기 때문에 맛성분을 그만큼 더 넣어 보충해줘야 하는데, 그런 원료는 소금의 40~50배까지 비용이 든다”고 말했다. 쉽게 감칠맛을 낼 수 있는 MSG는 건강에 무해하다는 정부의 공식 발표에도 소비자의 인식이 호전되지 않아 2007년부터 넣고 있지 않다.

그렇다고 해서 물가지수 산정 품목에 포함되는 라면의 가격을 쉽게 올릴 수 있는 것도 아니다.

실제 1986년 출시 당시 200원이었던 신라면의 현재 권장소비자가격은 780원으로 4배도 채 오르지 않았다. 그 사이 공공재인 서울 버스, 지하철 요금은 120원과 200원에서 1150원으로 뛰었다. 겉보기에는 크게 달라진 것이 없는 것처럼 보이지만, 나트륨을 줄이면서 가격과 맛을 유지할 수 있다는 것 자체가 치열한 연구개발의 결과인 셈이다.

분화하는 소비자 기호도 라면을 변하게 하는 동력이다. 소득수준이 올라갈수록 새로운 맛, 자신의 기호에 맞는 맛을 찾는 경향이 뚜렷해지기 때문이다.

과거 라면은 서민들의 주린 배를 채워주던 주식이어서 빠른 변화가 요구되지 않았지만, 하나의 기호식품이 되면 더 빠른 변화가 필요하다. 제품 수명도 짧아질 수밖에 없고, 신라면처럼 하루 315만개씩 뽑아내는 대량생산도 어려워진다.

김 팀장은 “과거에는 10인 1색이었다면, 앞으로는 1인 10색의 라면을 먹게 될 것”이라며 “그 시대가 왔을 경우 어떻게 가격을 유지해 경제성을 맞출 수 있을 것인가 하는 것이 관건”이라고 말했다.

김성훈 기자/paq@heraldcorp.com