[헤럴드경제=김우영 기자] ‘피할 수 없다면 즐겨라’라는 문구가 대한민국 사회 구성원 대다수에게 통용되는 단 하나의 행사가 바로 수능이다. 달이 밤하늘의 가운데를 넘어가는 늦은 시간에야 지친 몸을 뉘였다 그 달이 미처 사라지기도 전에 일어나 다시 공부에 매진하는 모습은 예나 지금이나 다르지 않다. 다만 그 시간을 보내는 방법은 시대에 따라 급격히 변했다.

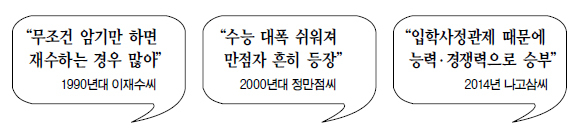

1990년대와 2000년대 수능세대를 대표하는 가상의 인물 이재수 씨와 정만점 씨 그리고 올해 수능을 준비하는 나고삼 군, 이렇게 세 명이 모여 각자 수험생활에 대해 나누는 가상의 대화로 시대별 수험생의 주말을 재구성해 본다.

▶이재수 = 수학도 암기과목이란 말이 있을 정도로 반복해서 문제풀고 줄창 외우기만 하던 이전 세대 시험과 달리, 수능은 ‘달라도 너무 달라서’ 모두가 혼란스러웠죠. 그러다보니 저처럼 재수를 하는 경우도 많았어요. 전국적으로 점수가 나오니깐 입시학원들은 점수대별 지원 가능대학을 정리해서 배포하기도 했고요.

▶정만점 = 2000년대는 좀 달라졌어요. 어렵기만 한 수능이 대폭 쉬워지면서 만점자가 흔해졌죠. 수시전형의 등장으로 수험생이 대학진학 경로를 선택해 집중해야 하는 것도 이전과는 달랐어요.

▶나고삼 = 맞아요. 저희는 입학사정관제 때문에 더 심하죠. 자신의 능력과 경쟁력을 찾아 ‘이것으로 승부를 보겠다’는 작전이 먹히고 있거든요. 그러다보니 오히려 예전처럼 ‘수능 한방’이 더 편했다는 볼멘소리도 나오고요. 그런데 재수 삼촌, 우리 지금 학교 안가는 주말에 어떻게 공부했는지 얘기하는데, 등교라니요?

▶이재수 = 나처럼 지방에서 고등학교 나온 사람들은 다 그랬어. 그땐 주말이건 공휴일이건 무조건 학교에서 공부를 했지. ‘엉덩이 무거운 사람이 좋은 대학 간다’던 시절이니까. 누가 한 글자라도 더 보냐, 한 문제라도 더 풀어보냐가 당락을 갈랐거든. 문제집이란 문제집은 거의 다 사서 풀어봤고 ‘봄봄’ 같은 월 학습지가 유행했지. 대학 재학 때 고등학생 과외를 하는데 ‘수학의 정석’을 3년 만에 펼쳤는데도 문제랑 답이 고스란히 기억날 정도였다니깐. 그러고보면 고삼아, 네 시간표와는 정말 천지차이다.

▶나고삼 = 지금 그랬다간 대한 근처도 못 갈 걸요? 저는 의대 진학을 목표로 하는데요, 철저히 그 목표를 위한 스케줄이에요. 봉사활동도 마찬가지에요. 지역 요양시설에 가서 어르신들을 돌보고 있습니다. 자기소개서에 쓸 일종의 경력 같은 걸 위한 것이에요. 물론 보람도 있고 대학 진학 이후에도 계속 하고 싶지만 솔직히 순수한 봉사심과는 좀 거리가 있어요. 또 그렇게 쌓은 경험을 잘 풀어내기 위해 멀리 강남까지 가서 자기소개서 잘 쓰기 위한 강의를 듣고 오기도 해요.

▶정만점 = 2000년대는 일종의 과도기였던 것 같아요. 이른바 ‘7차 교육과정 세대’라고 하죠. 수시입학 전형이 컸죠. 2002년에 대학에 입학한 한 선배는 이미 고3 1학기에 내신만으로 명문대에 합격했거든요. 그 선배는 정작 수능날엔 여행 갔어요. 이미 진학이 결정된 학생과 여전히 수능에 목을 맨 학생이 한 반에서 같이 공부하던 이상한 시기죠. 저도 수시로 들어가긴 했는데 면접을 어떻게 봐야할지 몰라서 합격자들 수기를 모범답안처럼 외웠던 기억이 나요.

▶나고삼 = 모범답안, 학습지.. 정말 상상도 할 수 없는 얘기네요. 저는 그럼 교내 과학탐구대회 준비 때문에 먼저 일어나겠습니다. 교내상을 받으면 생활기록부에 반영이 되거든요. 얼마나 도움이 될진 모르겠지만 치솟는 의대 입시경쟁을 생각하면 할 수 있는 건 무조건 해야죠.

![“지라시 하나에 롤러코스터”…‘코스닥 1위’ 알티오젠, 하룻새 -20%에서 +4%까지 무슨 일? [투자360]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2024/11/21/news-p.v1.20241121.b828ca77658046ba8451ffbdd607386f_R.png?type=h&h=120)

![목동 우리집 왜 49층 아니고 40층?…10단지 가장 낮게 짓는다 [부동산360]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2024/11/21/news-p.v1.20241121.69982fd2216c44daa67e294ce965f931_R.jpg?type=h&h=120)

![“세상에, 아직도” 나무 땔감 태우면서…이게 ‘친환경’이라니 [지구, 뭐래?]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2024/11/21/news-p.v1.20241121.d69349fb5f2c41ba9a701ad2ac1c4516_R.png?type=h&h=120)

![연예인에 빠져…“24개월 할부로 사더니” 전부 쓰레기통 행 [지구, 뭐래?]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2024/11/20/news-p.v1.20241120.bf9d50d5065347f3ba37696b2898bb31_T1.jpg?type=h&h=640)

![“여보, 우리 죽어도 손주 대학가면 축하금 줍시다”보험 신탁 가입 3억 미만 가장 많아 [머니뭐니]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2024/11/21/news-a.v1.20241121.e7a701f5210a40ed9493eb48d95a8ae5_T1.jpg?type=h&h=240)

![집 너무 안팔리자 아내가 꺼낸 말 “여보, 상가랑 아파트 바꿀까?”[부동산360]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2024/11/16/rcv.YNA.20241105.PYH2024110509190001300_T1.jpg?type=h&h=240)