해당 상품권 사용기간이 60일이었던 것.

점원은 환불을 받을 수 있다고 했지만 절차가 여간 까다로운 게 아니었다. 신분증과 통장 복사본을 팩스 또는 이메일로 상품권 발급회사에 보내야 했다. 환불동의서도 다운받아 작성 뒤 보냈다. 하지만 회사는 특정 항목에 대한 미기재를 이유로 기재 후 재발송을 요구했다. 김씨는 “이렇게 불편한데 모바일 상품권을 누가 쓰겠냐“면서 ”보낸 사람이 제 값 다주고 산 건데 마치 업체가 혜택을 베푸는 것처럼 착각하는 것 같다”며 분통을 터트렸다.

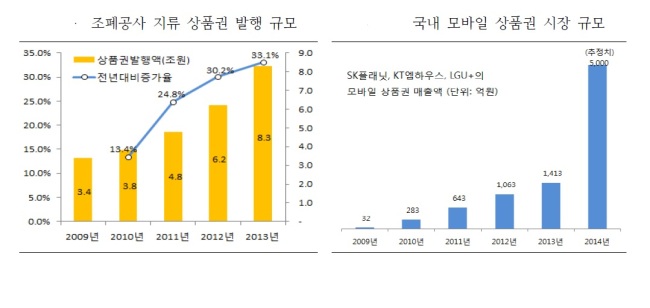

모바일상품권 시장이 연 5000억원 규모로 성장했지만 상품권마다 사용 및 보상 규정이 제각각이어서 소비자 불만이 쏟아지고 있다. 발행 규제 강화 등 소비자 보호를 위한 정부 차원의 대책 마련이 시급하다는 지적이 나오고 있다.

우선 사용기간이 짧다. 종이 형태의 일반 상품권 유효기간이 일반적으로 5년이고, 주요 백화점 상품권은 유효기간이 없는데 비해 모바일 상품권은 2~3개월에 불과하다. 제 값을 지불하고 구입했음에도 ▷자체 할인 행사 적용을 제외하거나 ▷포인트 적립 불가 ▷현금영수증 발급 거부 등의 제약을 두는 경우가 많다.

잔액 지급 거부 등도 대표적인 소비자 불만이다. 지급보증도 의무화돼있지 않아 상품권 발행자가 파산할 경우 상품권 소유자는 피해를 보상받을 수 없다. 이런 이유로 한해 평균 한국소비자원에 접수되는 상품권 관련 상담만 2200여건에 달한다.

하지만 이에 대한 관리감독은 사각지대에 놓여있다.1999년 상품권법이 폐지된 이후 상품권 표준약관, 소비자분쟁해결기준 등이 마련됐지만 사실상 자율규제화됐기 때문이다. 소관부처도 공정거래위원회, 금융위원회, 기획재정부, 문화체육관광부 등으로 분산돼 혼선만 키우고 있다. 그 결과 피해를 보상받는 건수는 극소수에 불과하다. 한국소비자원의 상담 대비 피해 구제 비율은 2010년 3.3%(35건), 2011년 10.4%(348건), 2012년 4.7%(101건), 2013년 6월 7.23%(79건)에 그쳤다.

이로 인해 ‘상품권법’을 부활해야 한다는 의견도 제기되고 있다.

정훈 KB금융지주 경영연구소 연구위원은 “보다 효율적이고 통합된 상품권 관련 법규 제정이 필요한 시점”이라며 “재무건전성이 취약하거나 공익성이 없는 상품권을 발행하는 사업자에 한해 지급보증 의무화적용 방안을 검토해봐야 한다”고 말했다.

hhj6386@heraldcorp.com