출범 10년 맞아 보유작품 대방출

과다공급으로 작품값 하락 우려

화랑·경매사·수집가 등 전전긍긍

얼마전 외신에서 다음과 같은 뉴스가 타전됐다. “APT 매물이 쏟아져 가격 급락이 예고되고 있다. 이에 시장이 크게 동요하기 시작했다.”

당연히 아파트(APT) 뉴스려니 하겠지만 아니다. 세계 최대 규모의 예술가 연금신탁이자 아트펀드인 APT(the Artist Pension Trust: 미술가연금신탁) 얘기다.

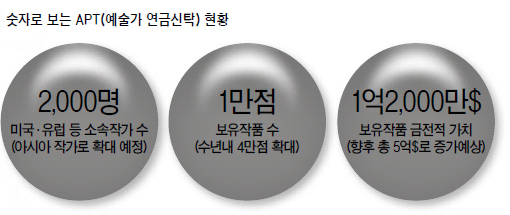

미국 및 유럽을 기반으로 하는 이 거대 연금신탁이 올해로 출범 10주년을 맞아 보유 중인 작품을 본격적으로 방출하기 시작했다. 대형신탁이 미술품을 쏟아내자 서구 미술시장은 긴장감에 휩싸여 있다. 특히 APT에 소속된 작가(총 2000명)의 작품을 보유하고 있는 화랑과 수집가가 동요하고 있다. 자신들이 소장 중인 작품값이 떨어질 것은 불문가지이기 때문이다.

▶APT, 현대미술 기반으로 한 미술계 최대 신탁=2003년 발의돼 출범한 APT는 현대미술을 기반으로 한 연금신탁이다. ‘재능있는 미술가들이 노후를 안정적으로 보낼 수 있게 하자’는 취지에서 만들어졌다. 지금 활동하는 작가 중 몇몇은 스타작가가 돼 큰 돈을 벌겠지만, 대부분은 그저 그런 작가로 남거나, 일부는 생계유지조차 힘들지 모른다. 이에 작가들이 힘을 합쳐 일종의 ‘예술계(契)’를 조직함으로써 노후를 대비한다는 개념에서 탄생했다. 현재는 엇비슷한 처지지만 누군가는 크게 뜰 것이니, 20년간 매년 1점씩을 각자 신탁에 내놓고, 그 중 ‘뜬 작가 작품’의 매각대금(일부)을 적립해 수십년 후 사이좋게(?) 나눠쓰자는 취지다.

APT는 작품 매각대금 중 40%는 해당 작가에게, 28%는 APT 운영비용으로 충당하고, 나머지 32%를 주주인 참여작가에게 (훗날) 분배한다는 구조다. 즉, APT에 가입한 작가는 본인 작품이 1점도 안 팔리더라도 장차 배당금을 받을 수 있다. 이 같은 구조에서 작업은 등한시한 채 배당금만 기다리는 작가가 있을 수 있기에 APT는 ‘언제든지 작가를 퇴출시킬 수 있다’는 조항을 만들어놓았다.

미국같은 자본주의 경제에선 능력있고, 일 잘하는 사람이 모든 걸 가져가는 ‘winner takes all(승자독식)’ 원칙이 대세지만 이 신탁은 그렇지 않다. 작품활동은 열심히 했지만 트렌드를 못 타거나, 작품의 상품성이 없는 작가도 노후를 보장해주는 일종의 연금(pension)개념인 것이다. 단, 작가들이 원한다 해서 누구나 APT에 가입할 수 있는 건 아니다. 전 세계 100여명의 전문가로 이뤄진 국제큐레이터팀의 심사를 통과해야만 회원이 될 수 있다.

|

| 여유자금으로 전 세계 유명작가 또는 신예작가의 현대미술품을 집중적으로 수집하는 슈퍼리치가 최근 관심을 보이는 작품들. 왼쪽은 영국 작가 리암 길릭의 화려하고 미니멀한 설치작품‘ X Pringle of Scotland’. 주문자의 공간에 따라 크기와 형태를 달리해 제작하기도 한다. 대형 작품은 15만달러 선이다. 오른쪽은 매혹적인 표현력으로 최근 경매에서 페인팅작업이 경합 끝에 2만달러에 낙찰된 니르 호드의‘ Broken Hearts’. 요절한 록스타를 그린 대표작이다. 두 작가는 모두 예술가연금신탁(APT) 회원이다. APT가 10주년을 맞아 2000여 회원(미술가)의 작품 방출을 시작하자 유력 수집가 및 화랑은 가격 하락을 크게 우려하고 있다. |

한편 APT는 작품 거래 시 화랑이나 경매사를 통하지 않고, 고객(개인컬렉터, 미술관)과 직거래한다는 원칙을 세워놓고 있다. 이는 화랑 및 경매사에 지급해야 할 수수료를 아끼기 위해서다. 자신들이 만든 자회사와 웹사이트를 통해서도 얼마든지 작품 판매를 할 수 있으니 화랑, 경매사와 손잡을 생각이 없다는 것이다.

기업가 출신으로 APT의 공동설립자인 모티 시니버그 회장은 “우리는 장래가 촉망되는 작가 2000명을 회원으로 두고, 현재 작품 1만점을 보유 중이다. 작가들이 매년 1점씩을 내놓기 때문에 4만여점이 확약된 상태”라고 밝혔다.

▶미술가 자신이 ‘투자자’인 것이 차별점=현재 APT에는 2013 베니스비엔날레에 초대돼 압도적인 설치작품을 선보인 로베르토 코치를 비롯해 리암 길릭 등 실력파 작가가 가입돼 있다. 이 아트펀드는 작가 자신이 투자자인 것이 특징이다. 그들은 돈 대신 작품을 기부하고, 수십년 후 연금을 받는다. APT는 참여작가의 수를 늘리기 위해 아시아 작가까지 적극 포섭(?)할 계획이다.

이 같은 확대책을 펼치기 위해서도 작품 판매는 시급한 실정이다. 예산이 필요하기 때문이다. 이를 위해 APT는 전문스태프를 고용했으며, 컬렉션을 전시하는 플랫폼도 구축했다. 이 플랫폼은 판매기능도 갖고 있는데, 벌써 구매가 이뤄지고 있다.

필립스경매 출신으로 APT 판매책임자인 브룩 헤즐턴은 “우리가 보유한 작품의 평균가치는 5000~1만달러(536만~1071만원)이며, 1만여점의 총가치는 1억2000만달러(1285억원)이다. 향후 이 가치는 4~5배 이상 뛸 것으로 자신한다. 작가들의 면면과 잠재력이 탄탄하기 때문”이라고 했다.

그러나 APT의 작품 판매로 시장이 동요하자 시니버그 회장은 “우리는 보유작을 천천히, 조심스럽게 팔 것이다. 폭탄세일은 결코 하지 않을 생각이다. 또 미술관에의 작품대여가 종종 구매로 이어지기도 한다”고 밝혔다.

APT는 5명의 자문위원을 두고 있다. 모두 세계적으로 명성이 높은 인물이다. 전 휘트니미술관장을 역임한 데이비드 로스, 모리미술관장을 역임한 데이비드 엘리옷, JP모건 출신의 마누엘 곤살레스 등이 그들이다.

APT가 보유한 작품은 전 세계 비엔날레와 도쿠멘타(미술제)는 물론, 뉴욕 MoMA와 런던 테이트모던 등 주요 미술관에 대여되고 있다. 이 경우 APT는 무상(운송 및 보험료, 100달러의 수수료는 별도)으로 작품을 빌려준다. 물론 미술관 측이 작품을 구입하길 원할 경우 주저없이 ‘OK’ 사인을 내린다. 왜냐하면 이 신탁을 굴리기 위해선 작품판매가 ‘필수’이기 때문이다. 훗날 작가에게 노후연금을 지급하기 위해서도 보유작을 적기에 판매하는 것은 무엇보다 중요하다. 작품만 잔뜩 쌓아놓는다면 운용자금이며 연금은 어디서 충당한단 말인가. 더구나 올 들어 설립 10주년도 됐으니 이제 슬슬 작품 판매에 팔을 걷어붙일 시점이라는 ‘명분’도 생겼다.

▶보유작 많아 아트마켓 교란시킬 것으로 우려=이 같은 소식에 아트마켓에는 전운이 감돌고 있다. 미술전문지인 아트뉴스페이퍼는 “APT의 작품 방출 소식에 뉴욕의 갤러리와 경매사, 수집가가 바짝 긴장하고 있다”며 “APT 보유작은 그 볼륨이 커서 아트마켓을 뒤흔들 것”이라고 전망했다.

뉴욕의 아트딜러 에드워드 윈클만은 “화상들은 APT가 보유한 작품이 개인거래를 통하든, 경매를 통하든 시장에 쏟아져 나올 경우 작품값 하락을 불러올 것으로 본다”고 전했다.

익명을 요구한 맨해튼의 한 갤러리스트는 “나는 내가 거래하는 작가들이 APT에 가입하는 걸 막았다. 그 펀드는 너무 많은 걸 가져간다”고 주장했다.

또다른 화랑주는 “APT는 궁극적으로는 보유작을 모두 팔아야 하는 구조다. (조만간 작품 수가 4만점이 된다는데) 그런 엄청난 양의 작품 판매가 아트마켓에 그리고 작가에게 과연 도움이 될까. 아주 난처한 사태가 올지 모른다”고 꼬집었다.

어쨌거나 APT는 올해를 기점으로 작품 판매를 강행할 예정이다. 아시아투자펀드와 손잡고 아시아시장 진출도 추진 중이다. 문제는 이 신탁의 항로가 예측하기 힘들다는 점이다. 아트마켓은 자고로 변수가 매우 많은 곳이기 때문이다. 게다가 몇몇 아티스트는 즉각적인 혜택을 누리고 싶어한다. 20년간 작품을 매년 밀어넣고, 경제적 혜택은 수십년 후에나 볼 수 있다면 작가들은 마냥 기다리기 힘들어 할지 모른다. 게다가 아트마켓에 심대한 역기능까지 끼친다면 이 신탁의 진로는 순탄치 않을 수도 있다. 아트 비즈니스에 이골이 난 화랑과 경매사가 손놓고 보고만 있지는 않을테니 말이다.

이영란 선임기자/yrlee@heraldcorp.com