미국 뉴욕의 유명화랑 폴 카스민 화랑(Paul Kasmin Gallery)은 작년 11월부터 올 1월 24일까지 20세기를 대표하는 조각 거장 콘스탄틴 브랑쿠시의 작품전을 개최했다. ‘Brancusi in New York 1913 – 2013’이란 타이틀로 열린 이번 전시의 출품작 5점은 작가 사후에 제작된 것이라 논쟁을 빚고 있다. 즉 진품으로서의 가치, 원작자성에 관해 비평가및 언론이 문제를 제기하고 나선 것이다.

|

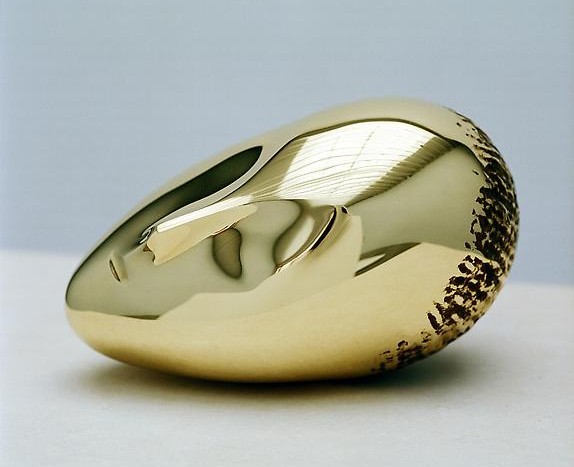

| 브랑쿠시 Mademoiselle Pogany II, 1925-2006 polished bronze. 42.9x17.8x29.8cm |

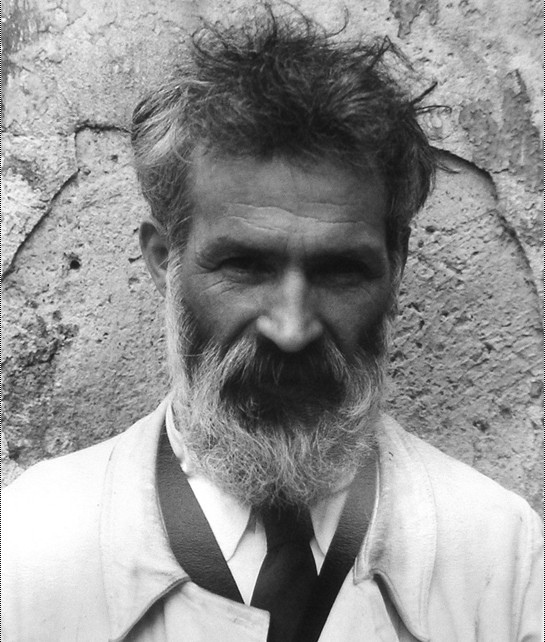

브랑쿠시는 루마니아 출신으로, 부쿠레슈티 미술학교에서 조각을 배운 후 뮌헨을 거쳐 파리에서 다시 미술수업을 마쳤다. 면(面)과 형태를 극도로 단순시킨 그의 조각은 강렬한 상징성을 드러내며 추상조각의 신세계를 활짝 열어젖혔다. 당시로선 더없는 파격이자 전위였던 것이다. 오늘날까지도 수많은 조각가들이 브랑쿠시의 미니멀하면서도 뛰어난 표현력을 지닌 작품에 매료돼 큰 영향을 받고 있다. 특히 여성의 두상을 간결하게 추상화한 작품 ’Mademoiselle Pogany‘와 키스하는 남녀를 표현한 입맞춤, 하늘을 나는 새를 형상화한 ’새‘ 등은 가장 인기가 많은 작품이다.

일각에선 이 작품들이 유족 동의 하에 ‘작가 사후(死後)에 제작된 것’임을 명확히 밝히고 만들어졌으니 ’원작으로 봐야 한다‘고 주장한다. 그러나 원작의 기준을 보다 엄격하게 규정하는 이들은 이번 조각들은 ‘레플리카일 뿐’이라고 반박하고 있다.

|

| 브랑쿠시 La Muse Endormie, 1923-2010 polished bronze 18.7 x 26 x 15.6 cm Edition of 8. ⓒPaul Kasmin Gallery |

Paul Kasmin 화랑이 뉴욕 27번가 소재한 화랑에서 전시했던 브랑쿠시의 작품은 유족 승낙 하에 오리지널 주물(cast)을 통해 1992년부터 2010년 사이에 주조된 청동작품이다. 유족및 갤러리측에선 지금껏 거래됐던 조각인만큼 크게 문제가 없다는 입장이다. 그러나 반대 진영의 비평가및 갤러리스트들은 작가 사망한 후에 주조된 조각은 레플리카, 즉 복제품으로 봐야 한다고 맞서고 있다.

유화및 드로잉과는 달리 원작이 여러 점 제작될 수 있는 멀티플(조각, 판화, 사진) 작품은 늘 오리지날리티를 둘러쌓고 문제제기가 끊이지 않고 있다. 작가가 살아있을 때 찍어낸 작품의 경우는 논란이 되지 않지만, 작가 사후 찍어낸 작품에 대해선 오리지날리티에 관해 논란의 소지가 많기 때문이다.

이번 브랑쿠시의 조각들처럼 작품의 틀이 남아있어 그 틀로 청동주조를 다시 한 경우 일단 ‘원본이 맞다’는 주장은 타당할 수 있다. 하지만 작품의 마무리나 표현 등에 있어서 작가가 의도하지 않은 작품이 나올 수도 있고, 작가가 더 많은 에디션(통상적으로 조각의 에디션은 5~8점)이 시중에 유통되는 걸 원치않을 수도 있으니 ‘원작의 범위에 포함시킬 수 없다’는 주장이 나오고 있는 것.

|

| 브랑쿠시 Tete, 1920-1992 polished bronze 19.1x24.1x29.8 cm Edition of 5 ⓒPaul Kasmin Gallery |

반대론자들은 작가 사후에 추가로 찍어낸 작품의 원작자성을 설령 인정한다 하더라도, 사후 제작작품의 추후 관리문제는 그리 간단한 일이 아니라고 우려하고 있다. 즉 사후에 제작된 작품이라는 점이 정확히 표기되지 않은채 진품과 뒤섞여 유통될 경우 문제 소지가 크다는 것이다.

한편 이같은 작가 사후작품에 관한 논란은 국내에서도 몇차례 제기된 바 있다. 아니, 아직도 그 논란은 현재진행형이자, 앞으로도 상당기간 문제가 될 듯하다.

작가가 별세한 후 제작된 판화가 마치 오리지날 판화인 것처럼 시장에 버젓이 유통되는 경우가 많기 때문이다. 규모도 있고, 역사도 유구한 유명화랑까지 고급 옵셋인쇄물인 리프러덕션 아이템(작가 사후에 제작된 판화)을 마치 오리지날 판화인 것처럼(충분한 설명을 곁들이지 않은채) 판매하는 예가 허다하다.

|

| 브랑쿠시 Le Nouveau Né, 1920 - 2003 polished bronze 14.6 x 14 x 21.6 cm Edition of 8 ⓒPaul Kasmin Gallery |

작가 사후에 유족들이 갤러리와 협의 하에 진품과는 별도로 옵셋인쇄물을 유통시킨 예도 많다. 예를들면 요절작가 오윤을 비롯해 박수근, 김환기 등이 그 예다. 이들의 판화는 시중에서 ‘옵셋판화’ ‘사후 제작 판화' 등으로 불리며 오리지날 판화 보다는 상대적으로 저렴한 가격에 거래되고 있다. 조각 또한 사후에 주조한 청동작품이 오리지날 작품과 함께 유통되고 있는 상황이다.

|

| 루마니아 출신의 조각가 콘스탄틴 브랑쿠시. |

문제는 오리지날리티에 대한 지식이 충분치않은 일반 대중들은 그 구분을 잘하지 못해 “판화 맞겠지” 또는 “오리지날 조각이 맞겠지"하고 구입한다는 점이다. 사진시장 또한 아직 제대로 된 기준이 없어, 에디션도 없이, 내지는 작가의 사인도 없이 거래되는 경우가 허다하다.

따라서 이제 막 대중화가 확산되고 있는 국내 미술시장의 질서를 위해서도 미술 작품의 오리지날리티와 에디션에 대한 논의가 보다 명쾌하게 이뤄져야 한다. 보다 성숙된 시장이 되려면 누구나 공감할 수 있는 기준은 필수이기 때문이다.

yrlee@heraldcorp.com