③ 남한산성 ‘성곽길’

47일간의 항쟁 ‘삼전도의 굴욕’淸 침략에 맞섰던 천혜의 요새

서문·수어장대 그리고 행궁…

5개 코스·24㎞…恨의 역사 곳곳에

“얼마나 더 가야 하죠?”

“반도 채 못 왔어요. 이 빗길에 미끄러울 텐데….”

“이제 얼마나 남았나요?”

“아따 옷을 보잉게 산보 나왔능게비네. 허허. 목표는 생각하지 말고 오르쇼이.”

날을 잘못 잡은 것이 분명했다. 한반도 동해상에 태풍 특보가 내려진 날, 서울 동남쪽 청량산엔 안개비가 내려앉았다. 길 또한 잘못 든 것이 틀림없었다. 쉬엄쉬엄 놀며 걷는 것이 둘레길 아니었나. 버스를 타고 산 정상까지 올라갈 수 있다더니, 지하철 5호선 마천역을 나와선 한참을 걸어도 산 입구가 어느 방향인지 알 수 없었다. 남한산성이 ‘산’ 위에 있음을 간과한 게으른 서울 촌사람에게 산은 쉽게 길을 내주지 않았다. 청바지에 운동화 차림으로 빗길 산행에 나섰다가 비와 산으로부터 된통 혼나며 1시간 남짓 가파른 계단길을 오르고 나니, 성벽을 좌우로 두른 남한산성 서문이 수증기 구름을 반쯤 걸치고 있는 것이 보였다. 가을비에 씻긴 성벽이 능선 위에서 굽이치며 춤추듯 이어져 있었다. 아직 한참은 푸르르고 싶은 10월의 나무들이 안갯속에서 마지막 녹빛을 터트리느라 아우성이었고, 새소리, 빗소리, 풀잎소리를 부지런히 실어 나르는 산 정상의 바람은 얼굴에 뒤범벅된 비와 땀을 어느새 보송하게 닦아냈다. 마침 부지런히 나무를 쪼아대던 동고비 두 마리도 경쾌한 울음으로 반겨주었다. 역시 날은 궂어야 멋이고 길은 험해야 맛이던가.

|

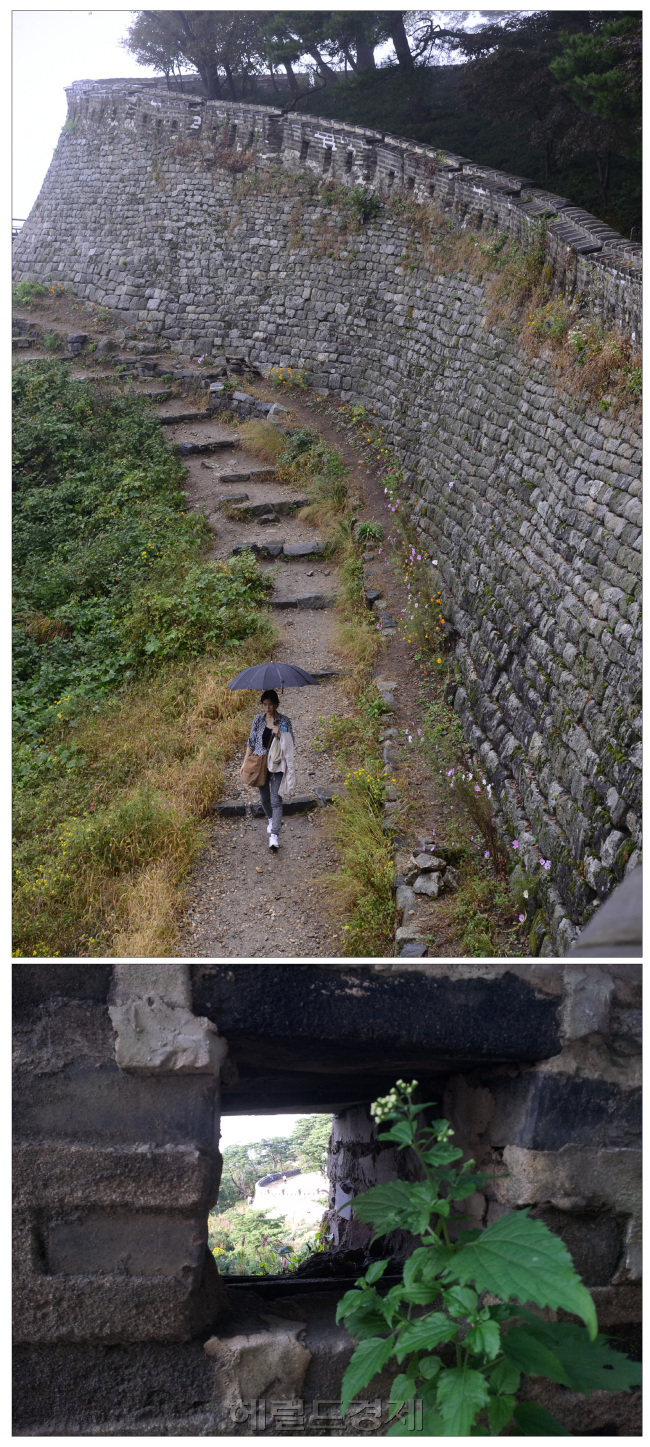

| 김훈의 ‘남한산성’을 따라 역사 속 이야기에 귀 기울이며 남한산성 성곽길을 느리게 걸어본다. 여장의 총안 구멍으로 멀리 산성의 곡선이 부드럽게 굽이친다(아래 사진). 절망과 슬픔의 역사를 기억하는지 성벽은 말이 없고 풀은 낮게 흔들린다. |

고립무원의 조선…47일간의 항전

“임금은 새벽에 남한산성에 들었다. 지밀상궁들은 도착하지 않았고, 당상관들은 걸레를 적셔서 행궁 안 처소의 먼지를 닦았다. 내행전 구들은 차가웠다. 군사들은 성문을 걸어 잠그고 성첩(城堞)으로 올라갔다.” (김훈 남한산성 中)

남한산성은 조선 왕조 16대 임금인 인조가 남한산성의 축성과 몽진, 항전이라는 역사의 회오리를 고스란히 새겨놓은 곳이다. 인조 2년(1624년)부터 축성 공사가 시작되어 인조 4년(1626년)에 완공됐고, 산성 내에 행궁을 비롯한 인화관, 연무관 등이 차례로 들어서면서 수백년의 역사를 갖고 있는 문화유산으로 자리잡았다. 현재는 경기도 도립공원 (국가사적 제 57호)으로 성남시 하남시 송파구 광주시 등 4개 지방자치단체가 서로 맞닿아 경계를 이루고 있다.

1636년 12월 청 태종이 12만 대군을 이끌고 조선을 침공하자 인조는 남한산성으로 피신해 항전을 벌이다, 강화도가 함락되자 결국 성을 나가 항복하기에 이른다. 김훈의 ‘남한산성’은 그 47일간의 분투에 대한 기록이다. 남한산성이라는 천혜의 요새는 병자호란이라는 치욕과 절망의 역사가 산 채로 매장된 곳이다.

“살받이 터 총안 앞에서 젖은 군병들이 얼어 있었다. 바람에 무너진 가리개들이 흩어졌고 물 먹은 거적이 나뒹굴었다. 손에 창이나 활을 쥔 자는 아무도 없었다. 군병들은 두 손을 제 사타구니 사이에 넣고 비비며 언 발을 굴렀다… 땅바닥에 버려진 창들이 비에 젖어 흙에 얼어붙어 있었다. 소나무 위로 기어 올라간 자들은 얼어 죽었는지 두 다리가 늘어져 있었다.”

여장(女墻ㆍ적의 화살이나 총알로부터 몸을 보호하기 위해 체성 위에 낮게 쌓은 담장) 1타에는 각 3개의 총안이 설치돼 있었다. 이 총안 구멍으로 성 밖을 내다보며 조선의 군병들은 하루에도 수십번씩 생사의 문턱을 오르내렸으리라. 온 몸에 살얼음이 낀 채 밤을 새우던 성첩 위의 군병들을 위해 가마니를 거두어들여 깔고 덮고 뒤집어쓰게 한 수어사 이시백의 절박함을 기억하는지, 총안 앞에 핀 풀꽃 하나가 낮게 흔들리고 있었다.

다시 남한산성으로

맑게 갠 다음날, 다시 남한산성을 올랐다. 이번에는 남문에서부터 제대로 오를 요량이었다. 지하철 8호선 산성역을 내리니 단풍보다 더 울긋불긋한 등산객들이 제법 보였다. 남한산성 가는 5번 버스에 몸을 실으니 산 정상까지 편하게 갈 수 있으리라는 생각에 발걸음마저 가벼웠다. 로터리처럼 보이는 어느 지점에서 등산객들을 따라 내렸다. 그리고 그곳은…. 주차장이 위치한 산성 로터리가 아닌 등산로 입구 유원지였다. 둘레길도 길이지만 둘레길을 가는 길 또한 길임을 간과했으니, 산은 또 한 번 쉽게 길을 내주지 않으려는 모양이었다. 서문 쪽으로 오르는 가파른 돌계단길보다야 숨이 덜 차는 이 길을 한 시간 남짓 체념한 채 걷다 보니, 뒤로는 푸른 하늘을 베고, 앞으로는 380년 된 느티나무 원형을 성곽을 지키던 군병의 혼령인 듯 끼고 있는 남문이 모습을 드러냈다.

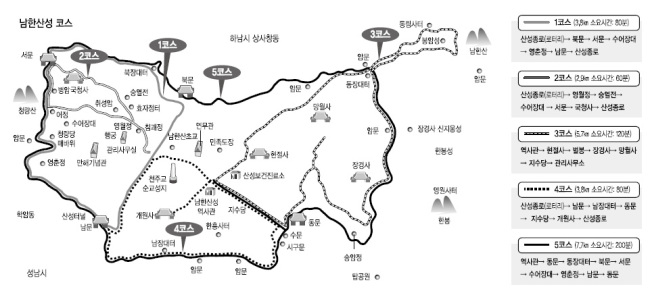

왔던 길을 돌아와 산이 만든 길이 아닌 사람이 만든 길, 이른바 남한산성 성곽길을 처음부터 다시 시작하기로 했다. 산성종로(로타리)에서 시작해 같은 곳에서 끝나는 거리 3.8㎞의 제 1코스 구간은 남녀노소뿐만 아니라 강아지들까지 폴짝폴짝 뛰고 걷는 쉽고 편안한 길이었다.

로터리에서 시작해 400m가량을 오르니 바로 북문이 보였다. 남한산성에는 동서남북에 4개의 대문이 있는데, 북문은 병자호란 당시 성문을 열고 나가 기습공격을 감행했다 적의 계략에 빠져 전멸한 곳이기도 하다. 최대의 전투였고 최대의 참패였다.

|

| 가을비에 씻긴 성벽이 능선 위에서 굽이치고 안개 낀 숲은 더욱 짙은 녹음을 풍기고 있었다. 남한산성 서문으로 향하는 가파른 돌계단길을 우산도 쓰지 않은 채 맨발로 하산하고 있는 등산객의 모습에서 묘한 내공이 느껴진다. |

“버티는 힘이 다하는 날에 버티는 고통은 끝날 것이고, 버티는 고통이 끝나는 날에는 버티어야 할 아무것도 남아 있지 않을 것이었는데, 버티어야 할 것이 모두 소멸할 때까지 버티어야 하는 것인지 김류는 생각했다.”

조정의 신료들이 청과 끝까지 싸워야 한다는 주전파와 화친을 도모해야 한다는 주화파로 나뉘어 말들이 어지럽게 엉켜있던 가운데, 영의정 김류는 알고 있었다. 북문을 열고 나가는 저 조선의 군병들이 곧 억울한 주검이 돼 결코 성문 안으로 돌아오지 못하리라는 것을. 김훈의 남한산성이 묘사했듯 김류의 환영 속에서는 이미 뿌리가 뽑혀 허공으로 떠오른 남한산성이 저 태고 속으로 사라지고 있었을 터. ‘화(和)가 죽음이고 전(戰) 또한 죽음’임을 알았던 그였기에 말이다.

서문, 수어장대…길은 길이 아닌 곳에도 있다

북문에서 1.1㎞를 쉬엄쉬엄 오르니 어제 보았던 서문이 낯익은 얼굴을 하고 반겼다. 서문 위에서 한숨 돌리자 전날 안개 구름에 덮여 제대로 보이지 않았던 서울 송파구가 성 밖으로 한눈에 펼쳐져 있는 것이 보였다. 서문에서 600m를 걸어 수어장대 입구에 들어서니 주변 정비 공사가 한창이어서 다소 어수선했다. 수어장대는 군사 지휘 목적으로 지은 누각으로 남한산성 축성 때 단층으로 지어 서장대라고 불리던 것을 영조 27년(1751년)에 2층으로 증축해 오늘날의 수어장대(守禦將臺)에 이르렀다.

“성문 위에 설치된 문루는 사방이 터져서 성을 방비하는 진지라기보다는 손님을 맞는 사랑처럼 보였다. 용골대가 정명수에게 말했다. 성이 오목하고 작지만 편안해 보인다. 나도 나이 먹으면 어디 심양 가까운 데서 저런 성이나 하나 차지해서 물러앉고 싶구나….”

성곽 둘레길을 걷기 전 이미 지쳐버렸던 발걸음을 도착지인 남문 근처에 이르러 다시 행궁으로 돌렸다. 피란한 임금이 거처했던 곳이라는 상상을 할 수 없을 만큼 따사롭고 평화로운 공기를 품고 있는 행궁은 청장 용골대의 깊고 매서운 눈에도 아늑한 사랑처럼 보였을 법했다. 항전 47일간 대신과 당상들이 ‘죽어서 살 것인가, 살아서 죽을 것인가’를 피끓는 심정으로 토했을 이곳은 말이다.

오르막은 한참이더니 내리막은 금방이었다. 다시 남한산성을 찾을 때는 교통수단을 이용해 정상까지 올라 와 공단처럼 매끄럽게 잘 닦아놓은 성곽길을 동네 러닝코스 달리듯 쉽게 돌 것이 분명했다. 산성으로 가는 길은 길이 아닌 곳에도 있음인데….

‘삶의 영원성만이 치욕을 덮을 수 있다’고 생각했던 이조판서 최명길의 실용주의나, ‘모든 환란의 시간은 다가오는 시간 속에서 다시 맑게 피어날 것’으로 믿었던 예조판서 김상헌의 원칙주의나, 혹은 이러지도 저러지도 못했던 영의정 김류나, 역사는 어느 한쪽의 편에도 설 수 없었고 가지 않은 길에 대해 침묵할 수밖에 없지만, 길이 있기에 우리는 그 길을 계속 걷는다. 길 위에 이야기가 있고 삶이 있다.

김아미 기자/amigo@heraldcorp.com

사진=박해묵 기자/mook@heraldcorp.com