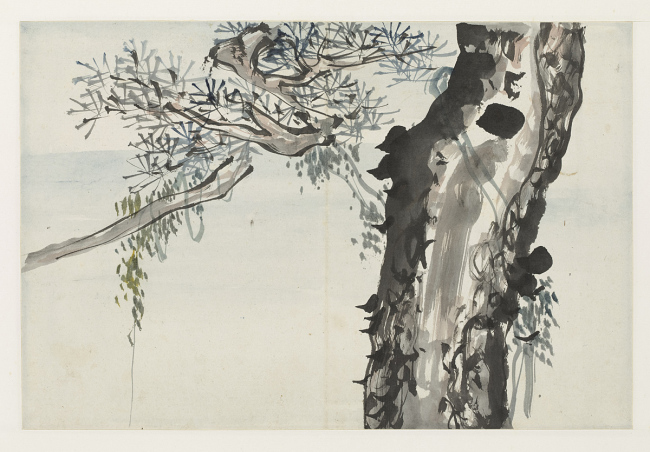

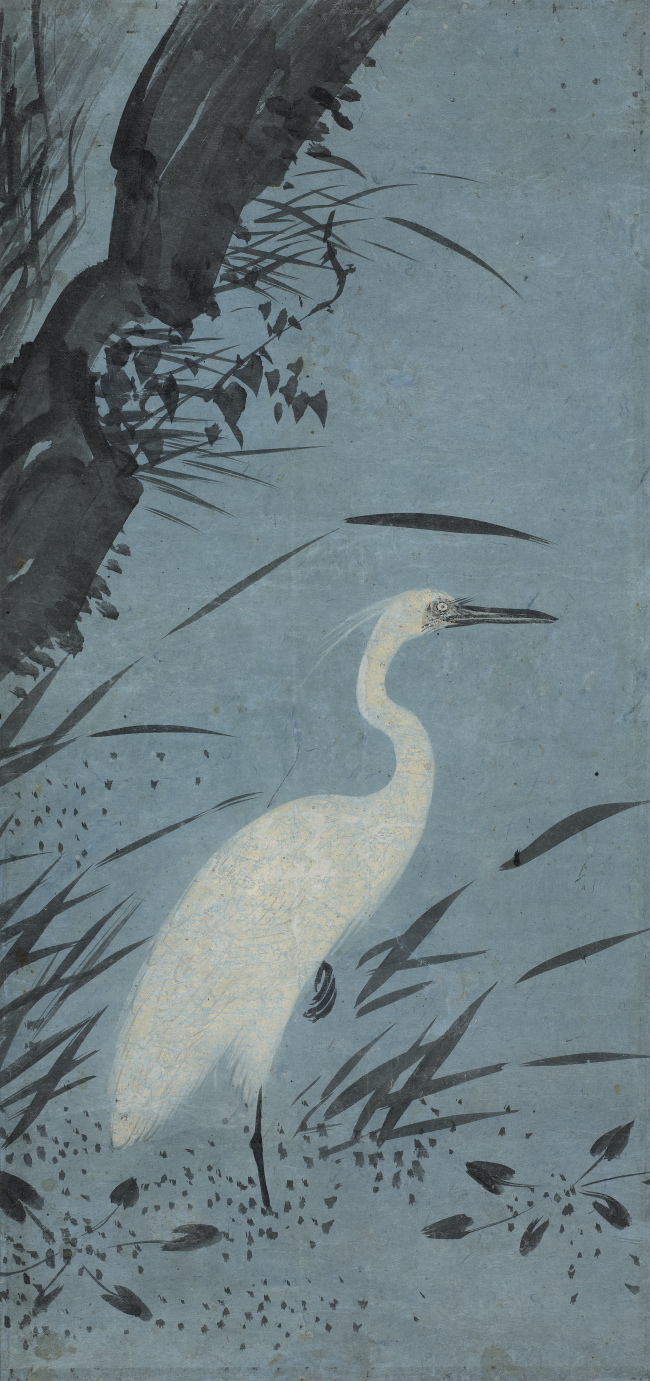

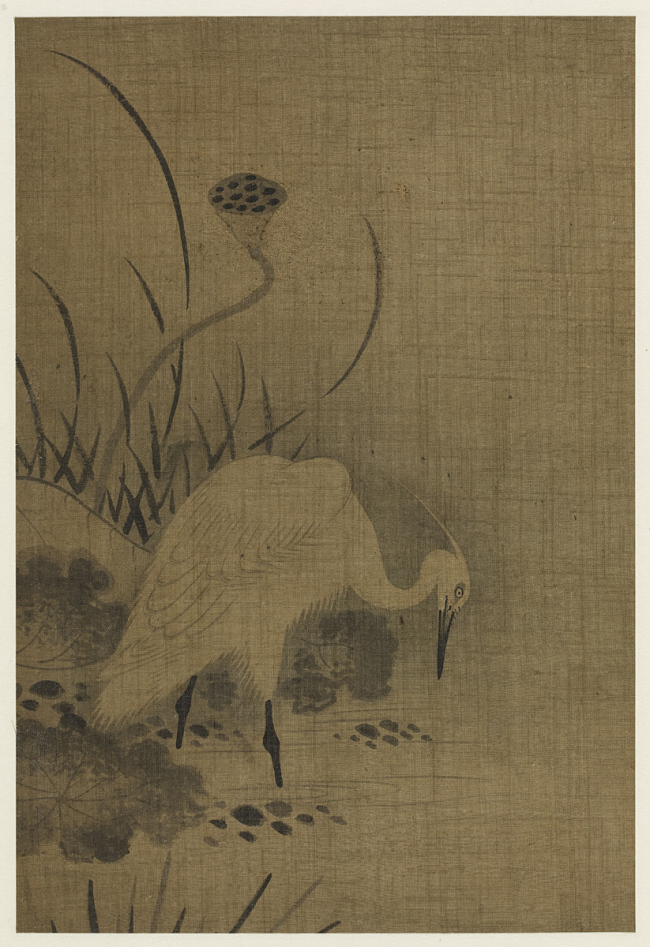

이 화조도는 성북동 간송(澗松)미술관 전시를 통해 대중과도 이미 친숙해진 겸재의 기존 화조화와는 사뭇 다르다. 훨씬 호기롭고, 여유롭다. 백로 뒤편으로 연꽃, 털여뀌, 버드나무를 그려넣은 배경은 겸재의 활달한 산수화를 보는 듯하다. 물가에 자라는 갈대와 며느리배꼽을 묘사한 필치에선 싱그런 탄력이 넘쳐난다. 푸른 한지와 흰 호분, 검은 먹의 대비는 오늘 다시 봐도 현대적이다.

그동안 한 차례도 공개된 적이 없는 겸재 정선의 ‘백로도첩’이 대중에 처음으로 소개된다. ‘인왕재색도’ ‘금강전도’ 등 걸출한 진경산수화로 널리 알려진 겸재가 화조화에서도 뛰어난 역량을 보였음을 입증해주는 귀중한 화첩이다.

겸재의 화첩 외에도 창강 조속, 현재 심사정, 단원 김홍도, 혜원 신윤복의 화조화 화첩이 일반에 처음으로 공개된다. 서울 종로구 견지동의 동산방화랑(대표 박우홍)은 오는 3월 12~31일 ‘조선후기 화조화전-꽃과 새, 풀벌레, 물고기가 사는 세상’을 개최한다.

이 전시에는 17세기 후반 창강 조속에서부터 20세기초 운미 민영익까지 23명의 화가가 그린 80여점의 화조, 화훼, 초충, 어해도가 내걸린다. 출품작들은 각 영역별 대표작가의 작품이 엄선돼 조선의 들녘과 뜨락을 거닐며 시서화를 즐겼던 옛 선비화가들과 화원들을 그림으로나마 만나게 해준다.

이를테면 나비 그림 부문에선 ‘남나비’로 불릴 정도로 나비 그림에 능했던 일호 남계우(1811~88)가, 난초 그림 부문에선 석파 이하응(1820~1898)과 운미 민영익(1860~1914)이 선정됐다.

전시의 아트디렉터를 맡아 출품작을 분석, 연구한 이태호 교수(명지대 미술사학과)는 “출품작 중 이인문ㆍ김영신 등의 작품 5~6점을 제외하고는 대부분 처음 선보이는 그림들”이라며 “조선회화를 전공하는 학자로서 단원과 혜원의 미공개 화조 화훼첩을 처음 접하는 순간 크나큰 전율을 느꼈다. 단원의 화첩은 사료적 가치가 매우 크며, 혜원의 화첩은 작품으로서의 그 가치가 높다”고 평했다.

화조화는 조선후기 진경산수, 풍속화, 초상화 등 사실주의 회화 사조와 궤를 같이하는 그림이다. 작은 들풀이며 꽃, 새와 나비, 물고기를 섬세히 관찰해 묘사한 그림에선 화가의 마음이 읽혀질 듯 사실적인 회화미가 전해진다. 전시의 백미인 겸재의 ‘백로화첩’과 단원 및 혜원의 화첩은 특히 그러하다. 또 현재 심사정(1707~69)의 ‘꽃과 나비, 풀벌레 화첩’도 가슴에 쏘옥 품고 싶을 정도로 사랑스럽다.

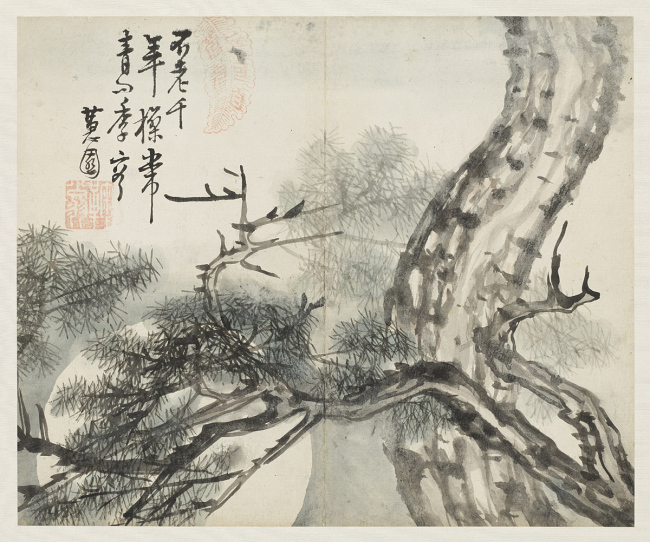

단원 김홍도(1745~1806?)의 10폭짜리 ‘수금 초목 충어 화첩’은 그림의 완성도라든가 품격이 출품작 중 단연 으뜸이다. 이 화첩은 김홍도가 1748년 정월 안기찰방으로 부임한 뒤 그 해 여름 안동지역의 한 세도가에게 그려준 것으로, 정말 드물게 만나는 김홍도의 40대 초 회화란 점에서 관심을 모은다.

이 교수는 “지방관으로 활동하며 지역의 사족에게 그려준 첫 사례로서, 단원의 새로운 회화 교류를 알려주는 화첩”이라며 매화도, 소나무 그림 등 어느 것 하나 빠지는 게 없는 수작 모음집이라고 평했다.

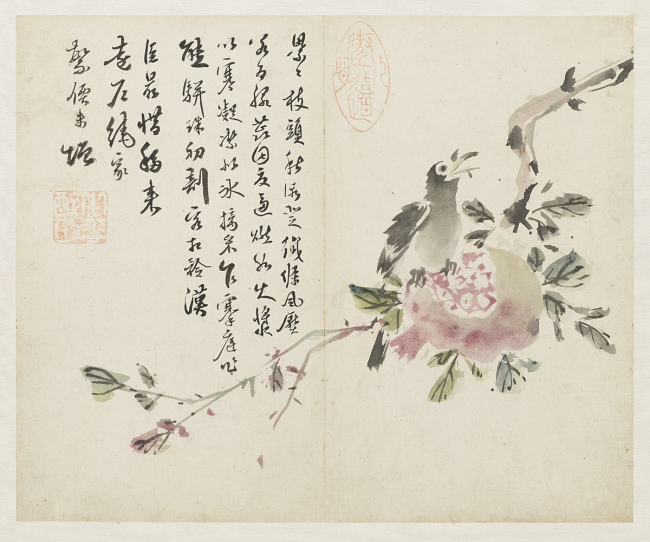

또 혜원 신윤복(18~19세기)의 1809년 작인 ‘화조도첩’(10폭)은 풍속화가로만 알려진 혜원의 또다른 면모를 확인할 수 있는 희귀한 사례로 평가된다.

이밖에 현재 심사정의 8폭 화첩은 맑고 투명한 담먹담채로 꽃과 나비, 바위를 속도감 있게 그려넣은 솜씨가 일품으로, 대상의 세부를 꿰뚫는 예리한 관찰력과 양귀비ㆍ옥잠화 등을 탐스럽게 표현한 묘사력이 돋보인다.

이 교수는 “그동안 우리는 유교적 전통이 강한 나머지 영모 및 화조화는 산수화에 비해 그 격을 낮춰보는 경향이 컸다. 조선후기 완상용으로 화조화가 인기가 있었지만 이를 금하는 바람에 중국ㆍ일본에 비해 그 수가 현저히 적어 아쉬웠는데, 미공개작이 대거 소개되는 만큼 새로운 전기가 될 것”이라고 전망했다.

작품들에 그려진 꽃과 나무, 새의 정확한 이름과 외래종 여부를 파악하기 위해 이 교수는 김태정 한국야생화연구소장과 이정우 한국관상조류협회 회장에게 고증을 의뢰하기도 했다. 그 결과 석파 이하응, 운미 민영익의 묵란도속 난초는 제주의 한란(보라매한란)인 것으로 밝혀졌다. 따라서 석파가 제주도 한라산 남쪽에서 자라는 보라매한란을 그렸다 함은 석파의 난초그림을 재평가하게 한다. 이 교수는 “이번 고증을 통해 석파가 운형궁이나 양주 은거지의 화단에 제주 한란을 심고, 이를 관찰하며 익힌 사생의 맛을 적절히 살려냈음을 유추할 수 있게 됐다”고 했다.

또 오원 장승업의 그림 속 매도 우리나라 텃새로, 천연기념물 제323호인 황조롱이로 확인되는 등 상당수의 꽃과 새가 이 땅의 자생종인 것으로 규명됐다. 결국 조선의 화조화 중에는 중국 그림을 원본으로 해 모사한 것도 많지만, 이 땅의 새와 꽃, 풀과 동물을 그린 예도 적지않음이 확인된 셈이다.

박우홍 동산방화랑 대표는 “남다른 안목으로 진귀한 화첩을 수십년째 소장 중인 6명의 수집가를 설득해 미공개작을 어렵사리 선보이게 됐다. 현대미술에 비해 고미술계가 너무 침체됐는데 미공개 화첩이 처음 소개되는 이번 화조화전을 계기로 우리 옛그림에 대한 관심과 애정이 확산됐으면 한다”고 소감을 피력했다. 무료 관람. (02)733-5877 [사진제공=동산방화랑]

이영란 선임기자/yrlee@heraldcorp.com