많은 제작자, 연출가들이 원작이 가진 힘에 관심갖는 것도 그 이유다. ‘레미제라블’, ‘아이다’, ‘오페라의 유령’ 등 검증된 작품에 의지하는 것도 비슷하다. 세대를 아우를 수 있는 감동의 공통요소를 지닌 작품들, 라이선스 뮤지컬도 창작 뮤지컬도 고전의 내재된 힘에 의지한다.

‘배비장전’이 힘을 가진 고전 작품의 대열에 합류할 수 있을까. 사실 ‘배비장전’은 우리가 아는 ‘춘향전’, ‘심청전’ 만큼이나 고전소설, 판소리, 창극, TV드라마, 뮤지컬 등으로 오랜 시간 알게 모르게 우리와 가까이 있었던 작품이다.

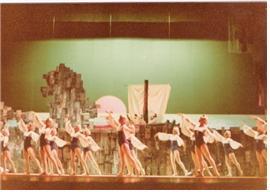

|

| <사진1, 2>뮤지컬 ‘살짜기 옵서예’. [사진제공=CJ E&M] |

▶판소리 5바탕도 아닌 작품, ‘배비장전’의 역사=‘춘향가’, ‘심청가’, ‘흥보가’, ‘수궁가’, ‘적벽가’를 판소리 5바탕이라 한다. 이 다섯 작품들만 전승되고, ‘배비장전’은 ‘변강쇠타령’, ‘무숙이타령’, ‘장끼타령’, ‘숙영낭자전’, ‘강릉매화타령’, ‘옹고집타령’과 함께 5바탕에서도 빠져 12마당을 이루고 있다. 말하자면 5바탕보다 전승의 우선순위에서도 밀린 것인데, 그럼에도 ‘배비장전’은 여러 장르로 만들어지며 매번 다른 모습으로 사람들을 만나고 있다.

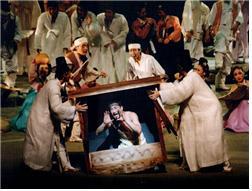

신임 제주목사를 따라 제주도에 온 위선적인 정의현감 배비장이 기생 애랑에게 홀려 혼쭐이 난다는 이야기인 ‘배비장전’은 원래 민간에서 구전되는 작자미상의 설화를 바탕으로 하고 있는 것으로 알려진다. 소년이 기생과 이별하며 이빨을 뽑아 줬다는 발치설화와 기생을 멀리하다 어린 기생의 계교로 알몸인 채 뒤주에 갇혀 사람들에게 망신을 당한다는 미궤설화가 그것이다. 필사본과 활자본이 존재하나 두가지 모두 결말이 다르고 지금까지도 조금씩 변형돼가며 다양한 작품으로 만들어지고 있다.

1936년엔 고전 판소리를 살리고자 조선성악연구회가 서울 서대문구의 동양극장에서 배비장전을 공연했다. 창극으론 1963년 국립창극단이 제 3회 정기공연으로 작품을 선보였으며 1973년과 1975년, 1988년, 1996년, 2000년까지 꾸준히 무대에 올랐다. 지난해 국립창극단이 공연한 ‘배비장전’은 5바탕을 제외한 나머지 판소리를 복원하려는 프로젝트의 하나로 시도된 작품이었으나 신조어를 사용했고 인물을 현대적으로 해석하고, 판소리와 다른 소리를 내는 점 등이 복원보단 전통의 흥겨움을 현대적으로 살리려는 노력이 더 컸다.

이밖에 1965년 신상옥 감독이 ‘배비장전’을 영화로 만든 ‘배비장’을 제작했고 여배우 최은희가 애랑 역을 맡았다. TV로는 1983년 MBC가 신년특집극으로 ‘배비장전’을 방영했고 KBS는 김명곤 주연의 ‘배비장전’을 1988년 방송했다.

발레 작품도 있는데, 국립발레단은 1984년 36회 정기공연에서 임성남의 안무로 ‘배비장’을 공연했다. 우리가락을 이용한 새로운 민족발레로 당시 ‘창작 코믹발레’라고 이름붙여졌으며 당시 뮤지컬 ‘살짜기 옵서예’의 작곡가 최창권의 곡이 쓰인 것으로 알려졌다.

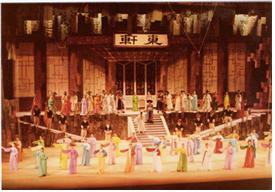

|

| <사진3, 4>1978년 공연된 ‘살짜기 옵서예’. [사진제공=CJ E&M] |

▶최신 ‘배비장전’이 왔다, 뮤지컬 ‘살짜기 옵서예’=‘배비장전’ 뮤지컬의 역사는 1966년 시작됐다. 임영웅 연출에 임성남 안무, 패티김이 애랑 역을 맡았다. 당시 동원인원만 300명, 50명이 장구춤을 추며 많은 사람들의 관심을 받았다. 1967년 앙코르 공연으로 2회 공연이 이뤄졌고 1971년과 1978년엔 각각 TV로 방영됐다. 5대, 6대 공연은 1978년과 1996년 각각 세종문화회관과 예술의전당에서 공연됐다.

오는 3월 31일까지 예술의전당 CJ토월극장에서 공연되는 7대 ‘살짜기 옵서예’는 21세기의 첨단 무대기술과 해학의 우리 정서가 복합된 작품으로 다시 돌아왔다. 안무와 연출을 ‘지붕 위의 바이올린’과 ‘파리의 연인’의 구스타보 자작이 맡았고 ‘헤드윅’, ‘젊은 베르테르의 슬픔’, 김민정 연출이 공동으로 연출했다. 애랑 역은 김선영이, 배비장은 최재웅과 홍광호가 연기한다.

|

| <사진5, 6>‘살짜기 옵서예’ 1996년 공연. [사진제공=CJ E&M] |

김민정 연출은 “‘배비장전’은 드라마틱한 요소도 많을 뿐만 아니라 화려함과 대중성을 동시에 가진 작품인 것 같다”고 말했다. 특히 해학적인 표현이나 현실을 유쾌하게 비트는 풍자가 작품의 강점. 그래서 이번 ‘살짜기 옵서예’도 화려하고 차가운 무대 기술보다 극적인 면이 부각되고, 아날로그적 감수성을 놓치지 않길 원한다. 그는 이번 작품을 “원작 고전문학이 가진 해학성과 현대기술들을 잘 섞으려 노력했다”고 전했다.

김 연출은 “우리의 멋에 대한 자부심”을 강조하며 “우리 말의 맛이 있는 작품이고 세트나 의상 등에서 한국적인 선이 살아있다”고 했다. 그런 면에서 이번 작품이 초연과 다른 점이라면 초연에 비해 제주방언을 더 살린 점이다.

기본적으론 원작의 뼈대를 유지하고 있지만 뮤지컬의 로맨스를 강화하기 위해 자신의 속내를 속이는 원작의 배비장을 위선을 포기하고 로맨틱한 사람으로 그려냈다.

알게 모르게 여러 작품으로 다양하게 공연 문화에 녹아들어간 ‘배비장전’. 레플리카 프로덕션과 달리 원작을 오늘의 입맛에 맞게 수정할 수 있는 점, 작품 자체가 지닌 대중적이고 통속적인 소재, 공통의 웃음이 되는 해학과 로맨스를 갖춘 ‘고전의 힘’이 ‘배비장전’이 오랜 시간 동시대 사람들과 호흡할 수 있는 비결이다.

문영규 기자/ygmoon@heraldcorp.com