최근 논의중인 헤지펀드 도입은 최소한의 법률적 근거를 만드는 데 집중돼 있다. 금융투자와 관련된 총괄 법률인 자본시장법에는 사모펀드의 독립된 개념조차 없다. 공모펀드보다 상대적으로 규제를 낮춘 특례들을 인정해주는 형식으로 사모펀드를 규정하고 있을 뿐이다. 특례들에서 명시하고 있는 규정에서 조금이라도 벗어난 펀드는 만들 수 없다.

이 때문에 가장 많은 특례를 인정받고 있는 적격투자자 사모투자전문회사를 한국형 헤지펀드의 근거로 만드는 방안이 유력하다. 차입 및 무차입공매도, 자산운용상 제한 등을 없애고, 적격투자자 기준만 새로 정하면 헤지펀드의 모양새를 갖출 수 있기 때문이다. 여론과의 공감대는 이뤄지고 있는만큼 조만간 법률개정이 이뤄질 전망이다.

그럼 이렇게 해서 국내에 헤지펀드가 도입이 되면 어떤 잇점이 있을까? 김재칠 자본시장연구원 선임연구위원은 투자자 입장에서, 그리고 금융시장 입장에서 헤지펀드 도입의 세 가지 잇점을 압축했다.

먼저 우월한 성과와 분산투자 효과다. 성과보수 덕문에 우월한 정문성과 정보력 활용이 가능한 데다, 절대수익 추구로 주식시장과 상관관계가 낮다.

둘째, 헤지펀드에 일반적으로 사용되는 차익거래는 비합리적 투자자들의 군집행위에서 비롯된 시장 왜곡 현상을 바로잡는 효과를 갖는다.

셋째, 운용업자의 사업기회 확대 및 해외 헤지펀드에 대한 대항마 육성이다. 특히 해외헤지펀드에 대한 대항마 육성은 국내 금융시장 여건이 악화될 때마다 외환시장 불안을 부추겨온 헤지펀드 ‘추정’ 세력에 대한 방어력이다.

하지만 헤지펀드와 관련된 여러 통계를 보면 국내에 헤지펀드가 도입돼도, 한국이 금융허브가 되지 못하는 한 해외에서 헤지펀드를 수입하는 영원한 변방일 수 밖에 없음을 시사한다.

유레카헤지 자료를 보면 2010년말 기준 글로벌 헤지펀드 자산의 88%가 미국과 유럽에 있다. 세계3위 경제대국이라는 일본의 점유율은 불과 1%다. 그나마 아시아가 7%에 달한 것은 싱가폴과 홍콩이라는 금융허브를 보유한 덕분이다.

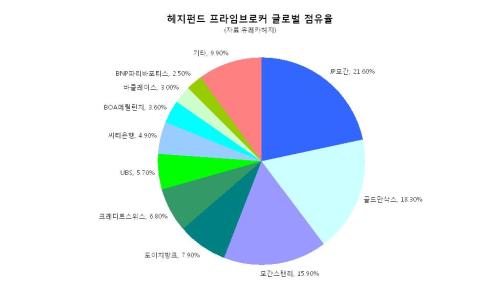

헤지펀드의 생명줄로 일컫어지는 프라임브로커(헤지펀드 투자행위를 뒷받침해주는 역할의 증권사) 현황을 보면 더욱 까마득하다. 글로벌 10대 프라임브로커 현황을 보면 100% 아시아계는 하나도 없다.

금융위기 전과 비교해도 리먼브라더스가 바클레이스로, 메릴린치가 BOA메릴린치로 바뀌었고, 크레디트스위스가 HSBC 자리를 밀어내는 등 ‘그들만의’ 내부변화 뿐이다. 10대 회사의 헤지펀드 시장 점유율은 금융위기전 87.2%에서 작년말 90.1%로 오히려 더 늘었다. 이는 헤지펀드 매니저의 92%가 미국(83%), 영국(7%), 캐나다(2%)에 위치(펀드 숫자 기준)한 점에서도 알 수 있다.

종합해보면 금융허브 보유가 아시아 시장에서 헤지펀드로 성공하기 위한 전제가 되야한다는 뜻이다. 헤지펀드의 54%가 글로벌시장 전체를, 38%가 북미를 대상으로 운용중이다. 분산을 위해 글로벌 시장에 대한 접근성이 중요하다는 뜻인데, 이는 국내 금융자산의 글로벌 배분에 헤지펀드가 중요한 이유다.

원화에만 묶여있는 국내의 부가 글로벌로 분산되면 될수록 외부 충격에 대한 경제시스템의 방어력도 높아진다.

한국형 헤지펀드의 성공가능성도 엿볼 수 있는 부분이 있다. 아시아가 글로벌 경제의 새로운 주축으로 떠오르면서 그 동안 북미와 유럽 중심이였던 투자대상이 아시아로 확산될 가능성이 크다. 지난 해 지역별 헤지펀드 수익률에서 아시아(일본제외)는 11%로 북미(13%)에 이어 두 번째로 높았다. 그만큼 투자기회가 컸던 셈이다. 특히 한국은 아시아국가 경제발전의 모델이어서 각국의 경제발전 단계에 대한 이해가 높다. 최근 아시아 진출이 한창인 국내 증권사들이 금융투자를 위한 유동성 환경만 만들어 낼 수 있다면 한국형 헤지펀드를 위한 프라임브로커 역할을 충분히 할 것으로 기대된다.

<홍길용 기자 @TrueMoneystory>

/kyhong@heraldcorp.com