영화 '내 사랑 내 곁에' 스틸컷

[헤럴드경제 스타&컬처팀=문다영 기자] 바로 어제였다. 아버지의 친구분이 하루 안에 명을 달리 하실 거라는 말을 들었다. 아버지의 친구분이기도 했지만 어릴 적부터 날 봐주던 시골 동네 의사였고, 동시에 진료실에서 원고지를 놓고 글을 쓰던 등단 시인이기도 했다. 늘 나의 글에 대해 물어보고 평가해주던 나의 나이 많은 친구나 다름없었다. 아이를 낳고 난 뒤에 찾아갔을 때에도 사람 좋은 웃음으로 청진기를 들이대며 농담을 하시던 분이었다. 아버지보다 고작 한 살 많은 친구가 곧 이 생을 떠난다는 말에 착잡해질 수밖에 없었다. 내 아버지에겐 얼마의 시간이 남아 있을까. 내가 아버지와 대화를 하고 얼굴을 볼 수 있는 시간은 어느 정도나 허락된 걸까. 두려워졌다. 애써 남의 일이고, 남의 죽음이라 생각했지만 착잡하게 가라앉은 기분은 올라올 생각을 하지 않았다.

어릴 때부터 나는 죽음이 무서워 잠을 이루지 못했다. ‘지금 저 방에서 주무시는 아빠와 엄마가 돌아가시면 어떡하지?’라고 떠올릴 때마다 숨 쉬기도 벅찬 불안감이 엄습했다. 그래서 늘 내 곁에 죽음만은 없게 해달라 빌었다. 당연히, 불가능한 일이지만 불행인지 다행인지 지금껏 살아오며 내가 목격한 죽음은 친할아버지 뿐이었다. 그마저도 염하는 모습을 보지 못했기에 죽은 자의 얼굴을 들여다 본 경험은 없다. 그렇다보니 죽음의 냄새와 기운 같은 건 내게는 아직도 한 다리 건너서의 일 같을 뿐이다.

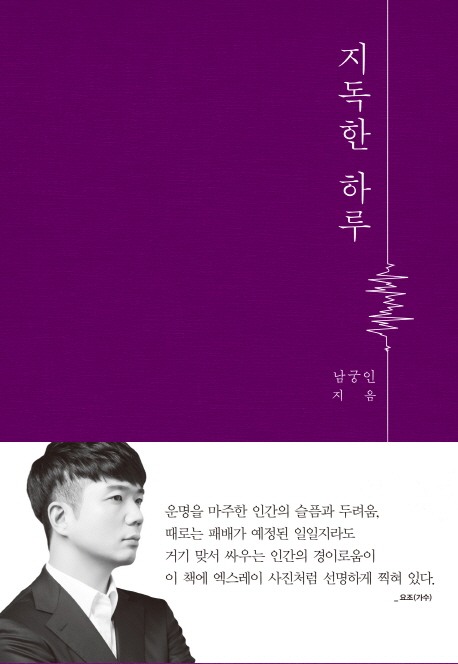

그러나 이 남자는 다르다. 한 때 죽으려 했지만 곧 제 손으로 죽음을 받아내기도 놓치기도 해봐야겠다는 생각으로 응급의학과를 선택한 남궁인이다. 예능프로그램에 나와 사람좋은 얼굴로 눙을 치던 남궁인은 매일 크고 작은 죽음을 맞이해왔다. 죽음과, 삶의 경계에 선 이만이 쓸 수 있는 ‘만약은 없다’에 이어 ‘지독한 하루’를 세상에 내놨다.

막연히 상상했던 TV 속 의학다큐, 응급실 24시간 같은 이미지는 완벽한 착각이었다. 지독했다. 24페이지에서부터 책장을 덮고 싶었다. 3자의 시선이 아닌 담당의의 시선으로, 마음으로 써내려간 응급실, 그 안에는 더 참담하고 숨쉬기 힘든 슬픔이 있다. 만약 내 가족이라면 도저히 그 순간을 버텨낼 수 없을 것 같은 장면들이 줄을 잇는다. 남궁인이 철저히 의학적으로, 담담하게 써내려간 문장일수록 그 내용은 더 격렬하게 마음을 후벼판다. 의학적 용어 없이도 설명해 내는 응급실 환자의 상태는 어찌나 생생한지 눈앞에 그려질 정도다. 읽는 도중 숨막힐 듯한 죽음의 현실이 덮쳐와 몇 번이나 책장을 덮어야 했을 정도로.

그 안에서 남궁인은 영민하게도 세상의 현안들까지 차곡차곡 담아냈다. 아동학대부터 병원 인턴의 생활, 교수의 눈치를 봐야 하는 임상강사의 처지, 119 대원들의 고충, 중증외상센터의 현실까지 그간 드라마나 다큐 등에서 다뤄졌던 주제들을 총집합시켜놓고 차분히 자신의 생각을 전한다. 에필로그마저 전문의 시험 직전 암선고를 받고도 환자와 함께 하겠다는 일념으로 생의 마지막까지 환자를 돌본 자신의 학우 이야기다. 특히 어릴 적 사고로 불구가 된 아이를 실수로 차 안에 뒀다 두 번 잃을 뻔한 아버지의 이야기는 한 편의 단편 영화가 펼쳐지는 듯 아릿한 감동을 전한다. 특히 이 이야기는 2개월 된 아이의 뇌가 물컹해지도록 지독히도 지속적으로 학대해 온 양아버지의 이야기와 맞물려 이 세상에 존재하는 극과 극의 아버지 모습을 그려낸다.

남궁인 '지독한 하루'

남궁인이 ‘지독한 하루’에 담아낸 모든 삶과 죽음의 이야기는 드라마틱하다. 통상 재미없을 수밖에 없는 다큐멘터리나 딱딱한 회고록이 아니다. 3시간 짜리 영화 상영 종료 10분 전에나 느낄 수 있는 클라이맥스가 한 편 한 편에 담겨 있다. 거기엔 십수년간 글만 써온 전문작가가 담아낼 수 없는 현장의 숨결과 평범한 사람들의 삶이 존재한다. 환자나 보호자가 아닌 의사는 제 3자이지만 결코 3자일 수 없는 자이기도 하다. 그렇기에 병원에서 처음 만난 환자의 생사에 관여하는 이 젊은 의사는 생을 붙잡고, 생을 놓치는 그 모든 순간을 후회하고 곱씹는다. 더불어 그와 같은 응급의학과 의사들을 만나지 않고 살이있음이, 평화로운 하루가 감사할 수밖에 없게 만든다.

‘지독한 하루’는 의사만 하던 이가 유명세를 얻고 서툴게 쓴 글이 아니다. 의사와 작가라는 두 직업을 모두 프로페셔널하게 해내고 있는 이가 두 직업을 응축해 담아낸 결과물이다. 필력은 의심할 여지가 없다. 환자와 의사가 느꼈을 고통이 고스란히 전달된다. 대체 이런 일을 하면서 언제 글을 쓰고 자신을 정진해왔을지 의문이 생길 정도다. 다만 책의 구성에 아쉬움이 남는다. 책은 다소 가벼운 이야기와 일화가 중반부에 들어가며 보이지 않는 1, 2부의 경계를 만들었다. 그 1, 2부의 경계는 책의 가치와 감동 역시 끊어지게 한다. 감정이 휘몰아치다 뚝 끊기는 느낌이다. ‘지독한 하루’는 내용이 담고 있는 무게감 때문에라도 담당 편집자가 목차를 놓고 얼마나 고심했을지 짐작케 한다. 남궁인과 함께 응급실에 뛰어든 듯 한 편 한 편 지쳐가는 독자에게 쉬어가는 페이지를 주고 싶었을 마음도 이해는 간다. 그러나 다른 편들에 비해 다소 가벼울 뿐이지 그 의미만은 여느 편 못지 않은 이야기들을 굳이 뭉쳐 놓아야 했을까 하는 아쉬움이 남는다. 257페이지로 구성된 책은 무겁지 않고 가볍다. 다만 한 번에 다 읽어내기엔 그 슬픔이 벅차다. 무거운 내용이지만 출퇴근길에 읽기를 권한다. 갑자기 나의 삶이 한없이 고마워질 테니.