|

| 정상화, 무제 76-7-26 (디테일), 1976, 캔버스에 아크릴릭, 130.3 x 97 cm [갤러리현대 제공] |

[헤럴드경제=이한빛 기자] 일명 ‘벽지그림’이다. 걸어놓으면 구분이 안간다고 해서 붙여진 별명이다. 우스갯소리처럼 들리지만, 그의 그림은 그럼에도 컬렉터들 사이 원탑으로 꼽힌다. 그림 이야기하면 눈이 번쩍 뜨인다는 91살 화백, 한국 단색화 대표작가로 꼽히는 정상화다.

“하나하나 뜯어내고 메우고 또 뜯어내고 메우고…똑같은 행위를 반복하는 바보스러움이 (제 작품을)말해줍니다. 진짜 바보가 아니라 바보스럽다는 걸 알면서도 인내와 투지가 필요하죠. 스스로 감동할 때가 있습니다”

|

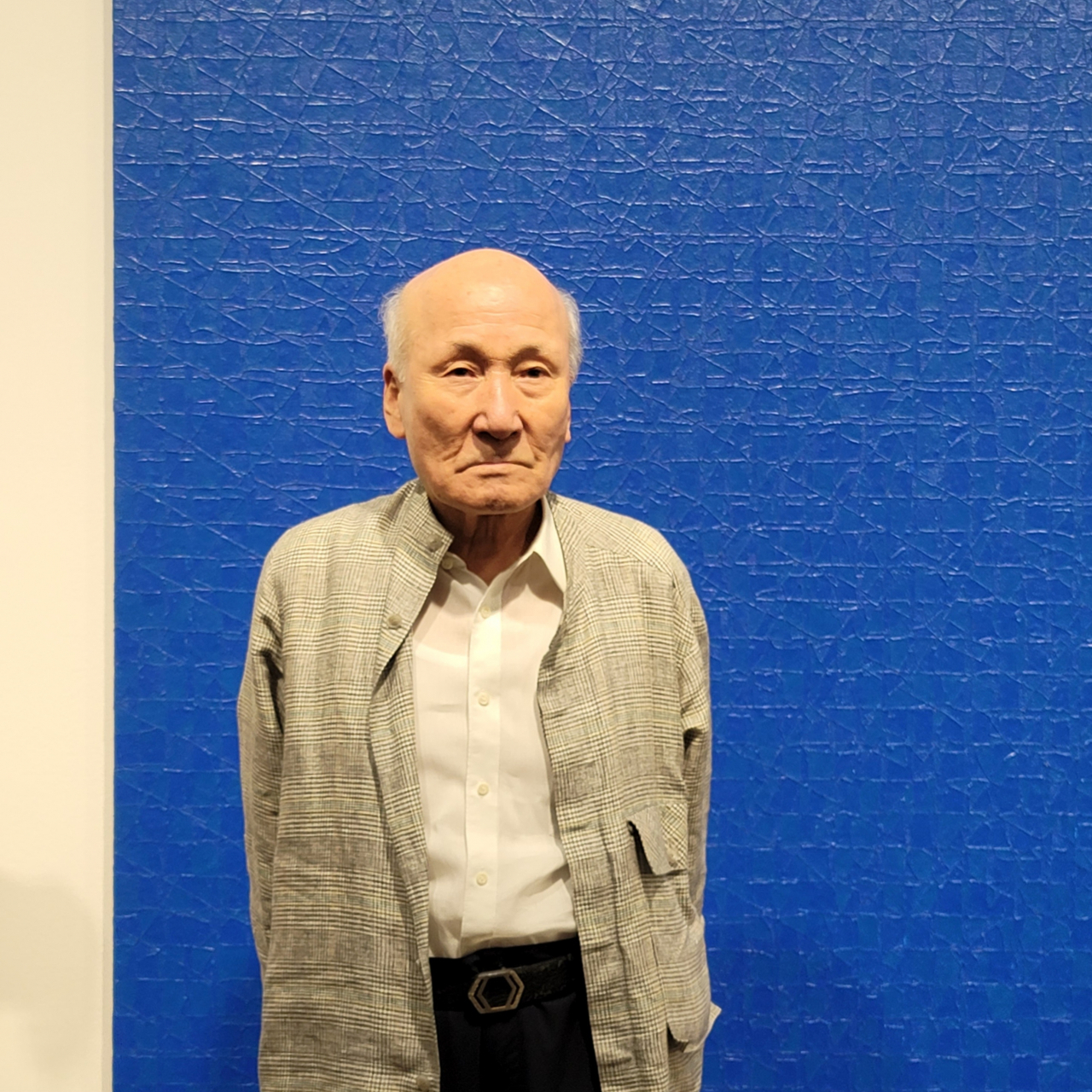

| 갤러리현대에서 열린 개인전 ‘무한한 숨결’에 참석한 정상화 화백 [이한빛 기자] |

챙이 짧은 모자에 형형한 눈빛, 일자로 다문 입. 지난 1일부터 서울 종로구 갤러리현대에서 개인전을 개최하는 정상화 화백이 기자들과 만났다. ‘무한한 숨결’이라는 전시는 1970년대작품부터 최근까지 추상작업 40여점을 선보인다. 일견 고집스러워 보이는 노인의 모습으로 기자들 앞에 나타난 화백은 모자를 벗고 떨림없는 목소리로 이야기를 이어나갔다.

“매번 똑같은 행위를 했지만 똑같지 않으려 노력했다. 내 그림 안엔 내 숨결이, 그날의 모든 것이 들어있다”

|

| 갤러리현대에서 열린 개인전 ‘무한한 숨결’의 기자간담회에 참석한 정상화 화백과 취재진 [이한빛 기자] |

캔버스에 고령토를 3~5mm두께로 바르고 이것이 굳을때 까지 기다린다. 직접 만든 나무 칼로 뒷면에 가로, 세로 때로는 대각선으로 선을 그어 캔버스를 접고 고령토가 떨어진 자리엔 아크릴 물감이나 유화로 채운다. 화백의 표현대로 늘 같은 행위를 하지만 그 결과는 모두 다르다. 멀리서 보면 그저 흰색이지만 가까이 다가가면 모두 다 다르다. 떨어져나간 고령토가 제각각이고, 껍질처럼 일어난 물감층이 깊이감을 더한다. 같은 흰색이나 일부 작업은 그 아래 아주 연한 하늘색과 핑크색을 품고있기도 하다.

|

| 정상화 개인전 〈무한한 숨결〉 전시전경 [갤러리현대 제공] |

그래서였을까. 미술평론가 이일은 이미 1980년에 정상화의 그림을 ‘은밀한 숨결의 공간’이라며 이렇게 평한다. “정상화의 회화는 쉽게 접근할 수 있는 성질의 것이 아니다. 자칫 표정 없는 밋밋한 그림으로 그냥 지나쳐 버릴 수도 있는 작품들이다. 그러나 시간과 음미를 일단 거치고 나면 눈요기의 시각적 효과를 겨냥한 그림보다 비길 수 없이 깊은 숨결을 내뿜고 있는 것이 또한 그의 그림이다. 그의 회화는 네모꼴이 빡빡하게 쌓이고 서로 인접하면서도 그 전체가 한데 어울려 무한히 확산해 가는 은밀한 숨결의 공간이라 할 수 있을 것이다”

전시는 작가의 대표작이라 할 수 있는 흰색 그림이 가장 많이 나왔지만 작업 초기 추상작업도 나왔다. 1970년대 캔버스를 이요한 평면실험 외에도 종이에 데꼴라주, 프로타주 기법을 활용한 작업을 선보였다. “표현의 자율성이나 과감성, 대담성은 종이 작업에서 나타나요. 종이를 자유자재로 다루는 데서 자신감이 생기는 것이죠. 지금도 종이를 보면 무엇을 할까 고민해요”

|

| 정상화 개인전 〈무한한 숨결〉 전시전경 [갤러리현대 제공] |

지금도 그는 그림이야기를 하면 즐겁다고 한다. “그림은 보고 느끼는 거지 설명하는 게 아닙니다. 많이 보면 이해할 수 있어요. 뭔가 다가오는 게 있거든요”

그러면서도 가장 강조하는 것은 ‘노력’이다. “타고난 재주가 있다고 해도 안 통합니다. 노력이 중요합니다. 어떤 분야든지 노력 없이 이뤄지는 건 없어요. 이것만은 제가 자신 있게 말하고 싶습니다” 작가는 아흔이 넘은 지금도 혼자 작업한다. 바보처럼 보일지라도, 묵묵하게. 전시는 7월 16일까지.

vicky@heraldcorp.com