“부조액만 높여” 곱잖은 시선도

2008년 여름 5만원권이 처음 등장했을 때 소비자들은 어색했다. “5만원을 5000원짜리로 착각하고 냈다”는 이야기도 이따금 기사로 실렸다. 은행에는 5만원권을 입출금하지 못하는 은행 자동화기기가 대부분이었다.

‘열돌’을 맞은 5만원권은 지금까지 매달 평균 3000만장 이상 새로 찍혀 시장에 공급됐다. 지금은 18억9500만장 가량의 5만원권이 시장을 돌거나, 어딘가에 잠들어 있다. 만원, 5000원, 1000원권을 압도하는 양이다. 10년만에 ‘대세 권종’으로 자리잡으면서 소비자들의 일상 모습도 바꿔놨다.

5만원권이 등장하며 입지가 좁아진 건 자기앞수표다. 고액 권종이 1만원이었던 시절엔 자기앞수표가 고액권의 역할을 했다. 하지만 5만원이 등장하면서 수표는 외면받기 시작했다. 사용하는 절차도 번거롭고, 기록까지 남는다는 이유에서다.

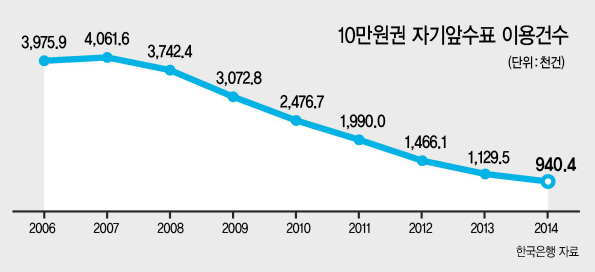

자기앞수표를 이용하는 건수는 해마다 급감하는 추세다. 한국은행이 펴낸 ‘지급결제보고서’를 보면 10만원짜리 자기앞수표 이용건수는 지난 2007년 400만건에 달했지만, 2014년엔 94만건으로 크게 줄었다.

한 시중은행 영업점 관계자는 “창구에서 10만원권 수표를 찾는 고객은 거의 찾아보기 힘들다”며 “타행에 송금할 때 수수료가 나온다고 하면 고액이더라도 5만원권으로 찾아서 직접 가져가는 고객들이 있다”고 말했다.

주요 백화점들은 은행을 통한 상품권 판매도 줄여나가고 있다. 우리은행은 2017년 9월 롯데백화점 상품권 판매대행 업무를 종료했다. KB국민은행도 지난해 5월 롯데백화점 상품권 판매대행을 종료했다.

은행권 관계자는 “상품권 수요가 위축된 여러 이유 중에서 5만원권이 유통된 영향도 있다”며 “백화점 입장에선 굳이 수수료를 주면서 상품권 판매를 맡길 유인이 적어졌다”이라고 설명했다.

일상에서 체감하는 씀씀이도 5만원권 때문에 커졌다. 현금 사용은 줄어드는 추세지만, 여전히 현금을 주고받는 관행이 지켜지는 경조사비가 대표적이다. 한때 3, 5, 7만원으로 다양했던 액수는 5만원 단위로 줄어든 추세다. 한국은행의 ‘2018년 경제주체별 현금사용행태 조사’를 보면 지난해 가계의 89.2%는 5만원권을 사용했다. 2015년 조사 때보다 4.7%포인트(p) 증가했다.

박준규 기자/nyang@heraldcorp.com