“중소기업에서 워라밸을 바라는 건 말도 안되는 거겠죠?”

“중소기업에서 워라밸을 바라는 건 말도 안되는 거겠죠?” 경제협력개발기구(OECD) 회원국 가운데 멕시코 다음으로 연평균 노동시간이 길고, ‘일ㆍ가정 양립지수’는 아래서 세 번째로 낮은 나라. ‘피로사회’로 불리는 대한민국에 ‘워라밸’ 바람이 불고 있다.

일과 삶의 균형(Work-Life Balance)을 추구하는 ‘워라밸’은 큰 흐름이 됐다. 근로자들은 환호한다.

하지만 현실은 녹록치 않다. 대기업과 중소기업으로 나뉜 이분화된 고용 구조가 발목을 잡는다. 제도의 시행으로 ‘워라밸’로 직진해 달려갈 수 있는 사람들과 그렇지 않은 근로자들로 명암이 더욱 엇갈린다.

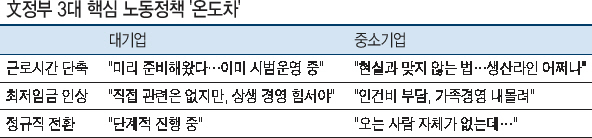

정부는 줄곧 정책적으로 ‘워라밸’ 지지 입장을 밝혀 왔다. 문재인 정부의 핵심 노동정책은 근로시간 단축, 최저임금 인상, 정규직 전환 등 세가지로 압축된다.

근로시간을 단축해 격무를 줄이는 동시에 일자리를 나누고, 최저임금을 1만원까지 올려 인간다운 삶을 보장하며, 비정규직의 정규직화를 통해 일자리 안정성을 높이겠다는 것이다.

이를 받아들이는 대기업과 중소기업의 온도차는 극명하다.

대기업들은 나름 준비를 해 왔지만, 중소기업들은 뭘 어떻게 할 지를 모를 정도다.

이에 “‘워라밸’마저 양극화되는 것 아니냐”는 볼멘소리가 나온다.

물론 대기업과 중소기업, 혹은 사무직과 생산직 등으로 문제를 도식화하긴 어렵다. 대기업에게도 하청, 재하청 업체들이 있고 중소기업에도 생산직만 있는 것은 아니기 때문이다. 다층적이고 다면적인 문제에 유연한 적용과 속도 조절이 필요하다는 지적이 나오는 까닭이다.

국회는 지난달 1주일 법정 최대 노동시간을 기존 68시간에서 52시간으로 줄이는 내용의 근로기준법 개정안을 통과시켰다. 상당수 대기업은 이미 준비를 해왔다.

삼성전자는 작년 8월부터 주당 52시간 근무를 권고사항으로 시행해 왔고 LG전자, 이마트, SK텔레콤 등도 근로시간 단축에 적극 동참하는 분위기다.

대기업의 동참은 근무시간을 줄여도 생산성을 유지할 수 있다는 자신감 덕분일 터다. 근무시간 중 비효율을 유발하는 환경을 개선하려는 투자도 진행돼 왔다.

반면 끊임없는 구인난에 시달려 온 중소기업들은 제반 환경부터 인식까지 ‘뿌리부터 대처방’이 필요한 상황이다. 그런데도 정부가 손목을 잡아 끌고 가는 변화에 크게 당혹스런 분위기다.

“워라밸 나도 잘 알고 있다. 사람을 더 뽑아 빈자리를 채우고도 싶다. 그런데 공고를 내도 오겠다는 사람이 없다.”

한 중소기업 사장의 호소는 이같은 상황을 극명하게 보여준다. ‘구인난→초과근무→삶의 질 하락’으로 이어지는 악순환. 근로시간을 강제한다고 해서 끊어질 수 있는 고리가 아니다.

국회는 제도의 연착륙을 위해 오는 7월1일부터 300명 이상 사업장부터 이를 적용하고 중소ㆍ영세 기업에는 순차적으로 시행키로 했다.

선진국 어느 나라도 법정 근로시간 외 추가 근로시간을 법으로 강제하지 않는다. 잘못하면 주문 물량을 기한 내 맞추려고 불가피한 초과근무를 시행하다 처벌받는 기업주가 나올 수도 있다.

상황이 이렇자 ‘공장법’ 틀에서 벗어나지 못하는 근로기준법을 지적하는 목소리가 높아지고 있다.

김태기 단국대 교수는 “근무시간을 법으로 정해놓는 것은 타율적이고 경직된 근로기준법”이라며 “유연성과 신축성을 추구하는 ‘워라밸’에 근본적으로 맞지 않는다”고 비판했다.

이미 진행되고 있는 ‘워라밸 양극화’는 법으로 근로시간을 강제하고, 최저임금을 일괄적으로 올린다고 해서 말끔히 해소될 수 없다. 격차가 생기는 원인을 분석하고, 노동시장에서 진행되는 변화를 인정하며 그에 맞는 유연한 적용이 절실하다.

jinlee@heraldcorp.com