- “기존 틀 깨고 실제 현장에 적용가능한 R&D 돼야” - 제조업 근간 없이는 신산업 육성도 한계 직면할 것 [헤럴드경제=이태형 기자] 한국 경제의 주춧돌 역할을 수행한 반도체 산업의 ‘다운턴’이 본격화하자 ‘반도체 착시’에 가려져 있던 국내 제조업의 허약한 체력이 여실히 드러나고 있다. 제조업은 국내 전체 산업이 창출하는 부가가치의 30%를 차지하고, 양질의 일자리 창출의 첨병이라는 점에서 제조업의 본질적인 혁신에 대한 위기감이 한층 고조되는 양상이다.

특히 중국 경제의 경착륙 우려가 커지자 한국의 제조업 경쟁력에 대한 의구심이 한층 짙어지고 있다.

하지만 쏟아지는 정부 지원과 기업의 자구책은 미봉책에 그치며 제조업 육성에 대한 비전의 부재가 심각한 문제로 부상하고 있다는 지적이다.

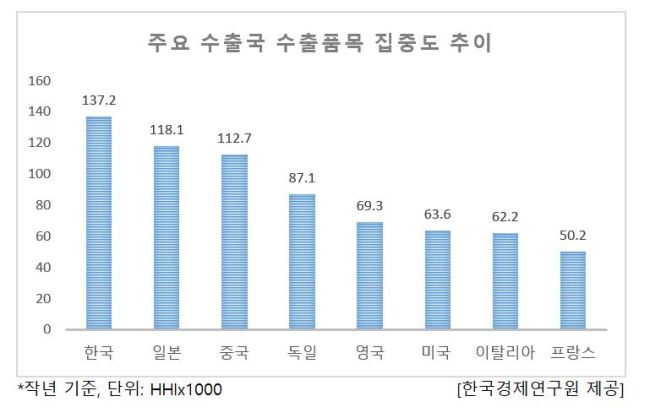

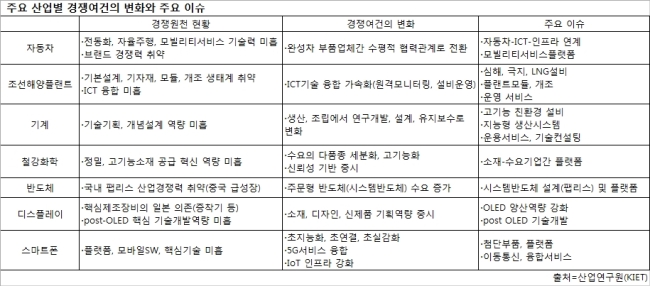

▶수출제품에 의존ㆍ신산업 육성에 소홀= 최근 가파르게 추락하고 있는 디스플레이와 자동차 등 주력 제조업의 성장부진과 세계시장 점유율 둔화의 문제는 중국의 빠른 추격에 따른 경쟁압력의 증가에서 비롯된 바가 크다는 분석이다.

아울러 보다 근본적으로는 국내 산업의 수출제품 구조의 변화가 지체된 것이 더 큰 요인으로 지목된다. 여기에 인건비 상승, 내수시장 제약, 인력수급 애로, 낮은 생산성이 국내 제조업의 생산조건을 악화시켰다.

정은미 산업연구원 성장동력산업연구본부장은 “2000년대 이후 한국의 주력산업은 중국을 포함하는 신흥국 시장으로의 진출에 주력하면서 양적 규모의 확대에는 주력했지만 제품구조를 고도화하거나 수요변화 트렌드에 대응하는 제품군을 다양하게 확보하는 데는 미흡했다”고 지적했다.

정 본부장은 “선진국과의 기술ㆍ품질경쟁에서 우위를 확보하지 못하고 있고, 제품경쟁력의 열위는 세계 경기에 대한 높은 변동성을 가지는 취약한 교역구조로 이어졌다”며 “중국으로의 수출 정체, 주요 시장에서의 수출확대의 제약 심화, 내수에서 수입비중 증가라는 3중고에 직면하고 있는 현실”이라고 진단했다.

홍성일 한국경제연구원 경제정책팀장 또한 “생산능력이 확충되면서 경기에 따라 가동률이 떨어지는 것은 괜찮지만 전자를 제외한 대부분의 산업군에서 생산능력은 큰 변화가 없었다”며 “이런 상황에서 가동률이 떨어지는 것은 결국 물건을 못 팔고 있다는 것”이라고 제조업의 위기 상황을 단적으로 설명했다.

결국 국내 제조업의 몰락은 제품의 질적 향상과 신산업의 개척이 이뤄지지 않은 상태에서 인건비 상승 등에 따른 기존 주력 산업의 원가경쟁력 하락에서 비롯되고 있다는 분석이다.

강석구 대한상공회의소 산업정책팀장은 “외국과의 경쟁에서 원가경쟁력은 이미 상실한 지 오래됐고, 부가가치 창출과 기술경쟁력으로 가야 하는데, 새로운 산업이 나오지 못하면서 산업구조가 정체됐고 결국 중국에 따라잡히는 형국”이라고 말했다.

▶R&D 자체보다 방향성이 중요= 반도체에 가려져 있던 제조업의 위기가 본격화하자 국내 제조업의 육성 방향에 대한 다양한 제안들이 쏟아지고 있지만 문제의 본질을 짚지 못하고 있다는 비판이 제기된다.

정 본부장은 “원천 기술 개발은 당연하지만 기존 산업에서 ‘플러스 α’가 돼야 한다”며 “R&D(연구개발)를 산업 차원에서 어떻게 활용하느냐가 핵심”이라고 강조했다.

신산업으로 언급되는 AICBM(AI(인공지능), IoT(사물인터넷), Cloud(클라우드), Big data(빅데이터), Mobile(모바일)) 분야에서의 R&D를 실제 생산현장에 적용하고 이를 소비와 연계하는 전략이 있어야 하는데, 정부 주도의 R&D는 그 자체가 목적이 돼 왔다는 것이 정 본부장의 설명이다.

실제 2022년까지 스마트 공장을 3만개까지 늘리겠다는 정부 계획을 보더라도 부품과 소재를 만들 수 있는 국내 기업이 부족한 상황에서 추진되는 프로젝트는 결과적으로 외국 기업에 시장만 내주는 꼴이 되고 있다.

정 본부장은 “R&D를 산업체에서 기업들이 어떻게 활용할까하는 전략이 필요하고, 이같은 관점의 변화가 중요하다”며 “규제도 기존 패러다임에서 개선을 얘기할 것이 아니라 완전히 새로운 차원에서 제조업 생태계를 설계해야 한다”고 말했다.

강 팀장은 “미개척의 고부가가치를 창출하는 서비스 분야를 개척하고 산업의 근간인 제조업과의 연결점이 많은 부분을 찾아야 한다”고 지적했다.

![정우성이 소환한 ‘비혼출산’… OECD 中 한국이 꼴찌인 이유[취재메타]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2024/11/28/news-p.v1.20241128.ff081ad5aa5345cbbdee531aabcb87fa_R.jpg?type=h&h=120)

![[단독]“동덕여대 시위대가 위협, 트라우마 겪어…사이렌이 배후” 지목](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2024/11/28/rcv.YNA.20241125.PYH2024112510450001300_R.jpg?type=h&h=120)

![[단독] ‘최민환 집’ 38억 새 집주인 가수 윤하였다 [초고가 주택 그들이 사는 세상]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2024/11/28/news-p.v1.20241128.85c2fea56cc447b0a7a5d36efba9cfbb_T1.jpg?type=h&h=240)

![“父는 죽고, 친모와 결혼하고” 재앙같은 예언…당사자 아들의 기구한 사연[이원율의 후암동 미술관-오이디푸스 편]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2024/11/23/news-a.v1.20241122.6f410829d2e847798d1f6f02d6796a42_T1.jpg?type=h&h=240)

![연예인에 빠져…“24개월 할부로 사더니” 전부 쓰레기통 행 [지구, 뭐래?]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2024/11/25/news-p.v1.20241120.bf9d50d5065347f3ba37696b2898bb31_T1.jpg?type=h&h=240)

![집 너무 안팔리자 아내가 꺼낸 말 “여보, 상가랑 아파트 바꿀까?”[부동산360]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2024/11/16/rcv.YNA.20241105.PYH2024110509190001300_T1.jpg?type=h&h=240)