[헤럴드경제=정진영 기자] 모두 챙길 엄두를 낼 수 없을 정도로 음악 시장엔 매일 새로운 음원과 앨범들이 쏟아집니다. 그러다보니 대중음악 담당기자의 일상은 새로운 음악을 듣고 취사선택하는 일과 새로운 뮤지션을 만나는 일의 연속입니다. 새로운 뮤지션에게 묻는 질문은 대개 새로울 수밖에 없지만, 그중 몇몇 질문은 어느 뮤지션에게나 공통적으로 해당됩니다. “이번 앨범 타이틀의 의미는 무엇입니까?” “신곡으로 대중에게 전하고 싶은 메시지는 무엇입니까?’ 등의 질문이 대표적이겠죠. 그런데 최근 들어 공통 질문으로 추가된 것이 하나 더 있습니다. “왜 마스터링을 외국에서 하셨나요?”

마스터링(Mastering)은 앨범 작업의 최종 단계로 녹음된 여러 곡의 음색과 소리의 균형을 전체적으로 잡아주는 과정을 의미합니다. 이 과정은 마치 마술과도 같아서 똑같은 곡이 마스터링의 차이만으로 풍성해지거나 건조해지고, 촌스러워지거나 세련돼집니다. 곡의 ‘때깔’이 바로 이 마스터링 과정에서 좌우됩니다. 그러므로 마스터링 엔지니어는 악기 각각의 특성뿐만 아니라 음악에 대한 이해와 풍부한 경험을 필요로 합니다.

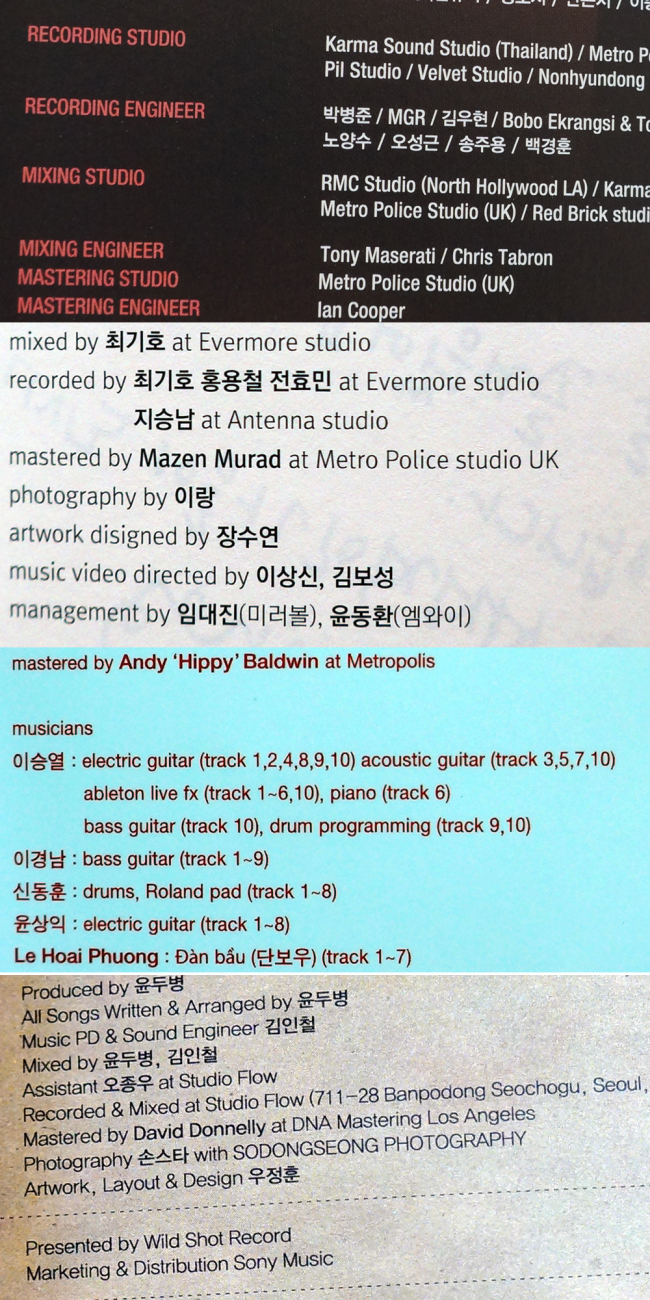

주류와 인디를 막론하고 최근에 발매된 앨범들 중에서 팝의 본고장인 미국과 영국 등에서 마스터링을 거치지 않은 것을 찾아보기 어려울 정도로, 마스터링의 외주(?)는 대세입니다. 뮤지션들에게 마스터링을 외국 엔지니어에게 맡긴 이유를 물어보면 대답은 심심하게도 늘 한 가지입니다. “좋은 결과물을 얻고 싶어서요.”

뮤지션들의 대답을 살펴보면 “한국에선 원하는 결과물을 얻을 수 없다”는 하소연에 가깝습니다. 한국에서 가능하다면 뮤지션들이 외국인에게 최종 작업을 맡길 일도 없었겠죠. 이 같은 하소연은 한국 대중음악의 고질병으로 꼽히는 다양성 부재와도 닿아 있습니다.

모던록밴드 디어클라우드는 과거 기자와 가진 인터뷰에서 “우린 브릿팝에 가까운 질감의 사운드를 원했는데 국내에선 주류 음악이 댄스 장르에 편중돼 있다 보니 원하는 마스터링이 가능한 엔지니어를 찾기 어려웠다”며 “영미권의 엔지니어들은 한국의 엔지니어보다 다양한 장르의 음악에 대한 이해도와 경험치가 높다”고 나름의 고충을 전했습니다. 헤비메탈 밴드 디아블로는 “녹음과 믹싱을 마친 파일을 웹하드에 올린 뒤 이메일로 엔지니어에게 주문만 하면 되기 때문에 직접 외국으로 나가지 않아도 작업이 가능하다”며 “비용이 많이 들 것 같지만 국내와 큰 차이가 없다”고 말한 일도 있습니다. ‘가왕’ 조용필 역시 정규 19집 ‘헬로(Hello)’의 마스터링을 오아시스(Oasis)ㆍ뮤즈(Muse) 등의 앨범에 참여했던 영국 출신 세계적인 엔지니어 이언 쿠퍼에게 맡겼죠. 과거 기자와 가진 인터뷰에서 조용필은 “저들은 되는데 왜 우리는 안 되나 많은 고민을 했다”며 “우리나라에서 쓰지 않은 기계들을 구입했고, 저들에게 충분히 양해를 구한 뒤 가르쳐 달라고 부탁했었다”고 고백한 바 있습니다.

이 같은 뮤지션들의 잇단 외주를 국내 엔지니어의 역량 부재 탓으로만 돌리는 것도 사실 무리가 있습니다. 현재 국내 음반 시장의 대세는 디지털 음원입니다. 디지털 음원은 대부분 손실 압축 형태인 MP3 파일 형태로 유통되고 있습니다. MP3 파일은 가청주파수(사람이 들을 수 있는 주파수)인 20㎐~20㎑ 이외의 부분을 잘라낸 뒤, 그 가청주파수를 여러 부분으로 잘게 나눠 각 부분에서 가장 강한 소리만을 남기고 나머지를 삭제해 남은 정보를 합성하는 형태로 압축됩니다. MP3의 음질을 사람이 들어서 과연 구별할 수 있느냐에 대해선 여전히 논란이 많습니다. 그러나 논란에도 불구하고 MP3 파일이 원음보다 질적으로 떨어지는 것은 부인할 수 없는 사실입니다. 이런 상황에서 굳이 엔지니어가 마스터링에 장인 정신을 가지고 공을 들일 필요가 있을까요?

음반 시장의 불황은 제작비 감소로 이어지고, 제작비 감소는 음반의 질적 하락으로 이어집니다. 최종적인 손해는 결국 소비자의 몫입니다. 뮤지션들이 소장가치를 가진 음악을 창작해내는 것이 먼저이지만, 소비자 또한 이러한 노력에 정당한 가치를 지불하려는 의지가 필요합니다. 뮤지션들이 마스터링을 외국인 엔지니어에게 맡기는 것은 현실적인 어려움 속에서도 작품성을 높이기 위한 고육지책 중 하나입니다. 그러나 앨범의 화룡점정을 찍는 일을 외국인에게 의존할 수밖에 없는 모습이 씁쓸한 것도 사실입니다. 온전한 K-팝 한류는 창작과 기술적인 부분의 고른 역량 강화가 이뤄졌을 때 비로소 완성되지 않을까요?

![“이것 모르면 신축 사려다 ‘세금 폭탄’”…분양권 거래 뚝 끊겼다 [부동산360]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2024/12/12/rcv.YNA.20241105.PYH2024110509170001300_R.jpg?type=h&h=240)

![한 시간만에 ‘99만8500원→5000원’으로…무브먼트 코인 상장 첫 날 무슨 일 있었길래 [투자360]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2024/12/11/news-p.v1.20241211.715157a010ac48c9a6d658512cdfb31c_T1.png?type=h&h=240)

![한동훈 “다음 ‘尹탄핵 표결’엔 우리 당 의원들 참여해야”[이런정치]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2024/12/11/news-p.v1.20241211.bc5d5b2cdc2744bbae76d7755098b2d8_T1.jpg?type=h&h=240)

![[단독] ‘최민환 집’ 38억 새 집주인 가수 윤하였다 [초고가 주택 그들이 사는 세상]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2024/11/28/news-p.v1.20241128.85c2fea56cc447b0a7a5d36efba9cfbb_T1.jpg?type=h&h=240)

![[단독] 軍 4월부터 ‘계엄’ 담당 군무원 뽑았다…尹 정부 유일](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2024/12/09/news-p.v1.20241209.a4f5643f5cda4b3aacd75c4da8267c7c_T1.png?type=h&h=240)