엄마의 손가락은 심하게 변형돼 있었다. 특히 오른쪽 가운데 손가락 첫째 마디는 남들의 두배 가까이 굵어져 있었다. 오랜 ‘예술 노동’의 흔적이다.

미술가 윤석남(76)은 스스로를 이기적인 엄마였다고 고백했다. 재단법인 서울여성, 서울국제여성영화제 등을 태동시키고 페미니스트 잡지 ‘이프’의 초대 발행인을 맡았던, 한국 여성주의 미술의 대모(大母)로 불리는 그가 한 아이의 엄마로서 스스로에게 내린 평가는 인색했다.

|

| 사진=윤병찬 기자/yoon4698@heraldcorp.com |

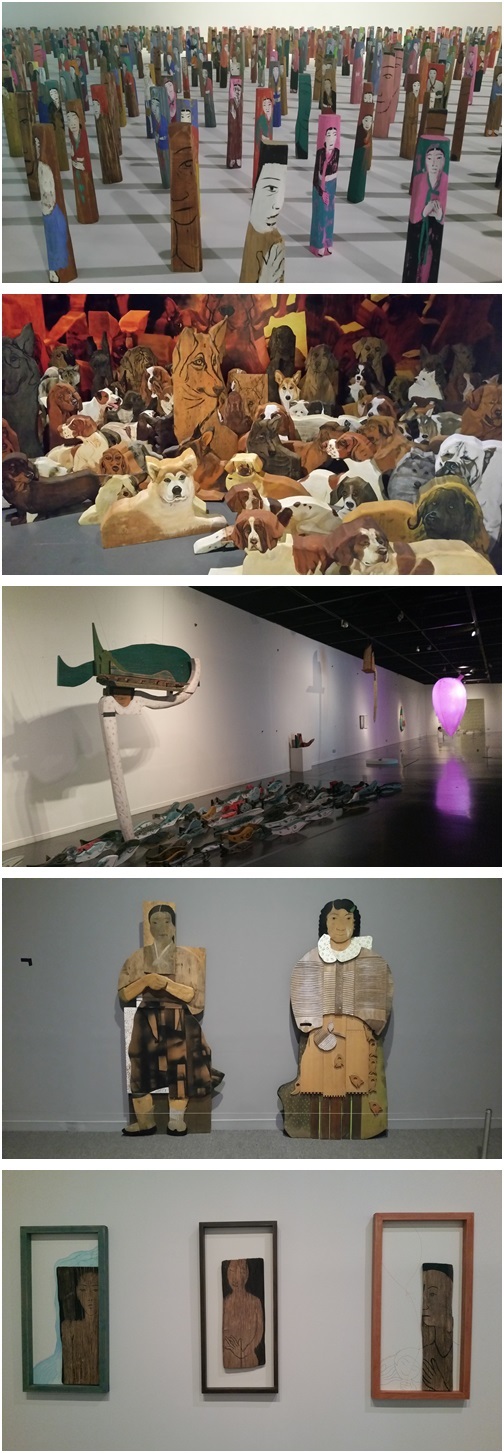

서울시립미술관(SeMA)이 국내 원로 작가의 생애 전 작품을 집중 조명하는 ‘SeMA Greean’ 전시로 ‘윤석남ㆍ심장’전을 선보였다. 2013년 김구림 초대전에 이어 이번이 두번째다. 1980년대부터 올해 최신작까지 윤석남의 조각, 드로잉 작품들이 총망라됐다.

전시에 앞서 만난 윤석남 작가는 여든을 바라보는 나이를 실감할 수 없을 정도로 에너지가 넘쳐 보였다. 실제 나이보다 스무살은 더 깎는다해도 토를 달 수 없을 만큼. 마흔이 돼서야 미술에 입문해 체계적인 교육을 받지 않았음에도 불구하고 열정 하나로 작품활동을 이어온 삶, 그 에너지가 그에겐 영원히 늙지 않는 샘물이었다.

|

| 사진=윤병찬 기자/yoon4698@heraldcorp.com |

▶999명의 여인ㆍ1025마리의 개=이번 전시는 어머니, 여성, 자연, 그리고 문학 4가지 주제로 구성됐다. 글과 그림이 함께 담긴 드로잉 160점(1999~2003)과 신작 ‘허난설헌’, ‘이매창’, ‘김만덕의 심장은 눈물이고 사랑이다’를 함께 선보였다.

신작은 모두 허난설헌, 이매창, 김만덕과 같은 역사 속 여성들의 삶을 기리는 작품들이다. 특히 ‘심장’을 상징하는 핑크색 대형 조각 작품은 제주도민을 구휼했던 정조시대 거상(巨商) 김만덕에 대한 헌사다. 하트에는 물방울 모양이 맺혀 있다. 김만덕의 눈물이고, 백성들을 먹여살린 쌀을 상징한다.

|

| 윤석남, ‘김만덕의 심장은 눈물이고 사랑이다’ [사진제공=서울시립미술관] |

“남자 거상들도 많았을 거에요. 그런데 백성들이 굶어 죽을 때 재산을 팔아 그들을 구한 건 여자 거상 김만덕이었어요. 여자이기에 가능한 일이죠.”

불행한 삶을 살다간 조선 중기의 천재 여류시인 허난설헌은 27개 연꽃 위에서 환생했다.

“허난설헌이 스물일곱이 되던 해 어느날, 자신이 죽는 꿈을 꾸었대요. 그리고는 올해 죽겠구나 했다는 거죠. 실제로 스물일곱 꽃같은 나이에 죽었어요. 그때 한국의 여성들은 왜 다들 그렇게 살 수밖에 없었던 건지….”

과거 대표작인 999개의 여인 조각상과 1025마리의 개도 전시장에 나왔다.

“한국에서는 숫자 1000을 완벽수로 여기잖아요. 999개의 여인 조각상에서 999는 1이 부족해 1000에 도달하지 못한 여성들의 삶을 상징하는 숫자입니다.”

여전히 1이 부족해 완벽한 삶을 살지 못하는 한국의 여성들에 대한 이야기. 작가는 “그 1을 뛰어넘기 위해서는 몇백년이 더 걸릴지 모르겠다”고 말했다.

윤석남의 여성주의는 생태주의적 자연관에도 맞닿아 있다. 인간도, 인간이 아닌 생명체도 모두 자연의 일부라는 것. 1025마리의 개 조각상 ‘1,025 : 사람과 사람없이(2008)’가 대표적인 작품이다. 1000마리가 넘는 유기견을 거둬 먹였던 한 할머니의 삶에 감동받아 만들었다. 윤석남 작가는 임순례 감독이 대표로 있는 동물보호시민단체 ‘카라(KARA)’의 회원이기도 하다.

|

| 윤석남의 작품들. [사진=김아미 기자/amigo@heraldcorp.com] |

▶“예쁜 게 좋아…죽을 때까지 나는 여성주의 미술가”=매체에 국한되지 않고 다양한 작업을 선보이는 작가지만, 나무는 그 중에서도 빈번히 등장하는 소재다. 기계톱으로 나무를 일일이 잘라 거기에 드로잉과 페인팅을 더한다. 손가락이 변형된 이유이기도 하다.

조각을 완성하지 않고 드로잉이나 페인팅으로 연결하는 이유를 물으니 “그저 그게 예뻐서”란다. 하나의 재료 속에 모든 이미지를 채워버리면 답답하기 때문에, 열린 상태로 확장시켜 숨통을 트여주는 것이다.

“예쁜 게 좋은” 여성주의 미술가는 미술은 늘 사회와 끈이 밀접하게 연결돼 있어야 한다고 말했다. 그래서 그는 여전히 미술을 통해 여성주의 운동에 동참하고 있다. 이른바 ‘느슨한 연대’다.

여성주의라는 카테고리 때문에 변방의 예술로 치부되는 것에 대해서도 개의치 않았다.

“작가라는 직업이 무한한 자유를 누리는 직업이잖아요. 특정한 카테고리 안으로 묶이는 걸 싫어하고요. 그런데 나는 아무 상관없어요. 여성주의 미술가요? 죽을 때까지 여성주의 미술가로 불리고 싶어요. 지금도 나이는 많지만(웃음).”

전시는 6월 28일까지.

김아미 기자/amigo@heraldcorp.com